一个吊诡的质疑:中国年轻人真的集体失语了吗?

|

史家可 | 特约撰稿人 【导读】2021年以来,一个本不起眼的词语“破防了”,在中国网络连连刷屏,成为流行语。这个原本表达网络游戏中“防御被突破”的词语,逐渐衍生出“激荡的情感共鸣”的新语义,无论是在抗疫抗洪救灾的场景下还是张桂梅校长将头靠在江姐肩上的温情时刻,“破防了”被年轻人用以表达与国家和民族命运相连的感同身受。然而近年来,网络流行语的频频转换,也引发了一些质疑,有关流行语破坏语言规则、恐将导致沟通障碍、影响文化品味等争议也不时出现。 本文指出,流行语并非网络时代的特有产物,但在网络环境下,表达平台激增,传统话语生产和传播的垄断性明显稀释,更多人参与到公共话语的塑造中,形成了竞相创意、万众创作的大众文化新时代。随着越来越多普通人特别是年轻一代参与到各种形式的圈层创作中来,一场关于大众文化和公共情感的无声剧变,为个人呈现所思所想、不断融汇社会共识提供了丰富的可能性。“大浪淘沙式”的内容创作模式,也使公正有效的“同行评议”成为可能。在“被同好认可”的心理激励下,无数普通人的潜力被激发出来,为个人如何理解社会、融入社会提供了思考的切入点。 作者认为,理解今天流行语的发生机理,为我们一窥当代青年及青年观提供了窗口。在中国呼唤创新精神的今天,贴近观察青年如何将自我表达与时代精神相融合,或许能掌握将不同群体“聚多为一”的密钥。 本文为文化纵横新媒体“青年观察”专栏特稿,文章仅代表作者观点,特此编发,供诸君思考。 ▍造梗年代:“破防”与流行语的双重命运 如果要问什么是观察一个时代最直观、最生动的窗口,非流行语莫属。2021年以来,一个本不起眼的短句“让人破防了”,在中国网络连连刷屏。 “破防了”的本义是指网络游戏中的“防御被突破”,但这一词语在不同的网络场景中,被年轻人反复转化运用,逐渐衍生出“心理防线被突破”、“被感动到”、“有共鸣”等新语义。随着语义的扩展,这个小众词语迅速走红。从新华社、人民日报等官方媒体高频引用,到各类自媒体争相传播,从网络视频上飞舞的弹幕,到网络社区里涌动的讨论,“破防了”是为数不多的获得各方认可的新兴流行语。 “破防了”一词的走红并不意外,它与以往许许多多流行语的生成逻辑,有着高度的相似性。事实上,进入21世纪以来,由各式各样的“梗”为代表的流行语文化,构成网络时代中国大众文化特别是青年文化最为引领瞩目的征象。尽管流行语作为一种语言现象,并不是什么新鲜事物——每个时代都有那个时代所特有的流行语;但在今天这样一个大流动、加速化、高压力的陌生人社会里,流行语变化之快、形式之多、语义之杂、共情之深,恐怕是前所未有的。造梗,已成为这个时代不可或缺的一部分。

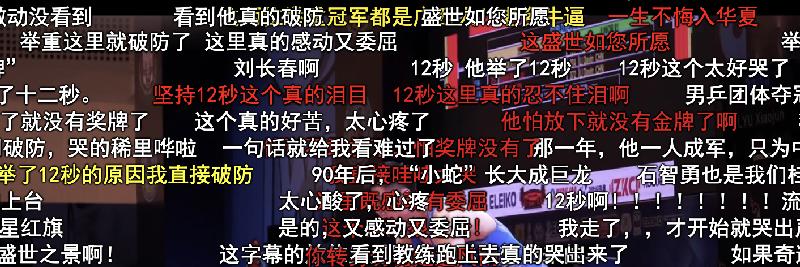

(“破防了”成为一个广受认可的新兴流行语) 这种前所未有,决定了当代流行语的双重命运:一方面,它成为国人特别是年轻人网络表达和拉近交流的便捷工具,无形中起到了价值黏合、情感共振以及心理解压的作用,因而受到大众欢迎;另一方面,它也溢出了一些外部效应,尤其是一些过度转换的形式和语义,也会带来沟通和理解上的困扰,令人心生“失语症”的不安。 一组颇为有趣的对比是,“破防了”因为语义简明,并且触碰了陌生人社会最微妙的一个问题——心理防线,最终被不同年龄层和圈子所接受,共情感十足;而另一个由中文短语“永远的神”缩写而来、被年轻人用来表达钦佩之意的网络流行语“YYDS”,虽然同样流行,却让一些不明所以者产生了一种“语言霸权”的反感,乃至对网络流行语“病毒式”传播可能导致年轻人语言匮乏、公共文化滑向粗俗的担忧。特别是,当网络视频逐渐取代文字,成为社交信息传播的重要媒介,有的青少年在使用书面语时,也呈现出视频文字“口语化”的特质,诸如“干饭”、“扎心了”等等见诸作文。以至于有论者指出,年轻人虽然对网络梗如数家珍,最该重修的却是语文。

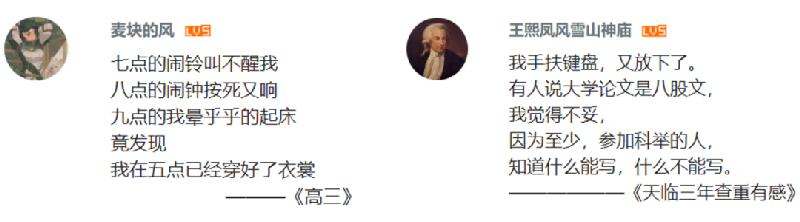

这种担忧不无道理,不少流行语确实存在违背语言常规之感,有的不免粗俗,在使用上也比较随性,不如书面语那么稳定。但从长时段看,流行语的产生和传播,始终受到语言演化规律的制约,同时也折射出特定时期、特定社会的特点,这是为什么,很多流行语会被“收编”,最终融入书面语。有学者研究指出,流行语反映着人们的审美体验和心理特征,体现了人们的语言创新能力,它们之所以流行,大多是因为其文化价值和文化含量比词汇中的其他成分要丰富得多。 (夏中华,2010) 归根到底,流行语的生命力,不在于会不会吸引眼球、是不是引人发笑,而在于能不能引起人情共鸣、有没有创造出公共价值、能不能经历时间沉淀。 (盛玉雷,2018) 而流行语的生命力本身,也凸显了时代的开放性。 传统纸媒时代,有限“版面”与无限表达欲之间的鸿沟难以填平,从事语词收集、再加工和传播的主要是专业人群,语词的生产其实是社会权力结构的重要一环。而移动互联网的普及在一定程度上改变了这一结构。随着表达平台激增,传统话语生产和传播的垄断性明显稀释,大众流行语的形成和传播大多发生在传统媒介之外,更多人参与到公共话语的塑造中来,即所谓的“话语权漂移”。就此而言,尽管今天的互联网在舆论、资本和人心之间纷纷扰扰,却依然保留了文化创造性发展的广阔空间。如果我们把注意力从宽泛意义上的互联网,转移到各种不同的网络圈层内部,会发现人们在相对同质化的社群中,仍能保留审美品味和文化自主性,而不仅仅是流于粗俗。一个值得注意的现象是,在彰显独特个性与追求群体认同的双重因素影响下,不少年轻人绞尽脑汁地构思、挖掘独属于自我的差异化表达,竞相创意、万众创作已成为网络圈层内部交往的重要形式,但这一点往往为外界所忽视。

(年轻人的网络表达在现实和情感之间来回穿梭) ▍万众创作:青年文化的一场无声剧变 从话语权的稀释与漂移,到竞相创意、万众创作,这一历史过程是如何发生的呢?又意味着什么? 遥想上世纪八十年代,“文学热”、“诗歌热”、“哲学热”、“话剧热”这些文化现象在青年群体之中此起彼落。大众文化消费也迎来了“黄金期”,纸媒、影视、音乐成为影响语词的主要媒介。北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”、海子的“面朝大海,春暖花开”,从先锋性的诗歌转变为广为传播的流行语。王朔的“新京味儿”小说也让“过把瘾”、“埋汰”、“拧巴”等口语化京腔传遍全国。 九十年代起,“文学热”退场,电视、电影等媒体日益普及化,成为流行语的载体。例如,电视剧《渴望》片头曲中的“生活是一首歌”;情景剧《我爱我家》里贾父“我早就说过”、“搞什么搞嘛”的口头禅;央视春晚上陈佩斯的“队长,别开枪”,赵丽蓉的“我就是那饭托”,而赵本山团队更是成为新一代“梗王”——“秋天的菠菜”、“薅羊毛”、“要啥自行车”等热词传遍全国,深入人心。如今嵌入到汉语肌体中的不少词语,都是过往年代中创造性使用语言的结果。 然而,这一时期的文化传播主要是单向的,在由作者创作、同行评议、读者反馈组成的传媒三角中,基数最大的读者几乎在公共话语空间中隐身。此时的大众文化背后,还是精英化的创作模式和集中化的传播机制。 互联网时代的表达,很大程度上改变了原有的机制和结构。尽管早期互联网也是高度精英化导向,但随着互联网的全民普及和技术迭代,匿名的互联网用户开始取代身份明确的传统作者,成为语词的主要创作者。而不少作者也主动改变了行话式、精英化的表达方式,选择以更加接地气的方式进行创作,受到人民大众的欢迎。因此,虽然网络文化存在某些庸俗化的表象,但不可否认的是,互联网减弱了传统结构下作者的“自说自话”,为达成社会共识、反映个体的所思所想提供了丰富的可能性。 对于一些网络圈层而言,虚拟身份注册为个体自我表达提供了多种可能性和展示空间,一个账户代表一种个性、一种人设,与现实生活的自我产生一定距离,这也是个性和自由得以绽放的空间。尤其对“互联网原住民”一代的青年群体来说,网络生活和现实生活几乎占据同等时间,拥有同等重要性,交流愿望和表达愿望都可以在网络生活中实现。尤其是在基于兴趣爱好的网络圈层中,虚拟身份并不意味着虚假身份,而是一种角色扮演和自我期许。年轻人不是凭借现实中的身份、头衔、地位来获取支持和认同,而是通过虚拟身份的个性、能力与才艺展示,获得圈内认可。在某种程度上,这是一种更高速、更及时也更有效的同行评议机制,即“同好者”的“点或踩”,追捧或无视。被同好者认可,成为这种创作机制中最重要的心理激励。由此,大众反馈与创作内容交互呈现,成为网络空间独特的文化景观。 例如,在B站、A站等国内知名弹幕网站上,网络圈层的集体创作已经展现出较高水准。像《金圣叹评点<水浒>》、《脂砚斋重评石头记》等明清小说的书评本,都深受追捧,弹幕评论区里的人设探讨、捧哏逗哏、预言剧情等等,也被不少观众称为“必看”。这不仅是因为独处格子间里的上班族能在热闹的“剧场氛围”中获得不一样的体验,更因为跟评作诗、空耳填词、弹幕动画等与原作内容相辅相成、不断翻新而乐趣横生。这种共创文化的存在,不仅使原作内容保有旺盛的生命力,也让普通观众的创作被更多人看到。比如《三国演义》中张飞直抒胸臆的“俺也一样”,被年轻人笑称为面对学霸的句句珠玑,自己却才疏学浅的窘态;卡通形象“派大星”,则被剪辑成希望保留赤子之心、不迎合世俗、大智若愚的人物;而个性鲜明的唐僧师徒四人,则被演绎为絮絮叨叨的老板、“自来卷”的同事、热衷享乐“摸鱼”的后进分子以及默默无闻的打杂工……这些承载着童年回忆的影视剧再创作,获得了近亿人次观看,被人们戏称为“镇站之宝”。 这些丰富多彩的呈现,并非“娱乐至上”一言所能蔽之。对于文化偏好相对严肃的观众来说,这些改编突出趣味性,可能与原作内涵不符,是没有营养的“文化快餐”。但对喜爱的观众来说,衍生作品降解了作品本身的宏大命题,着力于日常生活的酸甜苦辣和嬉笑怒骂。改编的“亲民化”,不仅突出了普通人的能动性,更为个人如何理解社会、融入社会提供了思考的切入点。 相比追求信息共享最大化,很多年轻人的首要目标是自我表达,并带有收获快乐、找寻同好的隐形诉求。正因为希望自我表达而不是迎合大众,人们本真的、非社会化的一面得以袒露,各种兴趣圈层也开始形成。这些在共同兴趣和热爱中生根发芽的小型创作,质量未必比专业人士的作品差。在高等教育普及和社会财富增长的有利条件下,不少参与者有时间空闲、有兴趣支持、有知识储备,中国网络文化从面宽到流深的转变,正在发生。 ▍求异而共鸣:自我表达与时代精神的融合 当代年轻人选择具有个人特点或圈层特色的、与传统不同的表达模式,本质上是以在“求异”中实现自我认知。这种不以沟通为目的的个人化表达,却因创作者与观众分享相似的成长经历、面对共同的生活境遇,而无可避免地引发了情感共鸣。 数十年来,市场经济的个体自由导致宏观叙事与日常生活的断裂。在改革开放春风中成长的年轻人,见证了中国崛起,对国家的未来充满信心,但自己却在精细分工和资本运作的双重挤压下变得无所适从,难以找到生活的意义。很多年轻人希望参与公共讨论,以弥合价值感的断裂。这种意愿的发生,不再局限于某个圈层,而是形成了跨圈层的讨论,从而共同营造出兼收并蓄的话语场景。从“阿中哥哥”到“女排姑娘yyds”再到“公当国士世无双”,年轻人正在用自己的语言,表达着共通的情感。而近年来网络文化对国家、历史及历史人物的“萌化”演绎,则为缺乏过往历史记忆的年轻人,提供了共情土壤。每个时代的年轻人都需要找到自己与历史的关联,在自身与更宏大主题和长远目标之间,寻找相互连接的实现方式。

(戴建业教授诗词课和《觉醒年代》的双双走红,都在于唤起了共通的青年情感) 我们回溯和还原当代青年文化的变迁过程,可以更清晰地发现,网络公共空间的话语多样性表达,是我们这个时代区别于以往任何时代的一个鲜明特征。它给了每个人更多的表达和交流自由,使人的个性得到一定程度的伸展。当然,它也的确会带来“泥沙俱下”的后果,其中一点,就是兴趣爱好和文化符号一旦“跨圈”和泛滥,也会无形中造成对非爱好者的挤压——就像人文学者经常抱怨“经济学霸权主义”,“怎么哪哪都是你,烦不烦”。由此不难理解,为什么很多人开始怀念“纯正语言”的时代,担忧主流语言被舶来语“污染”。 只是语言的发展有其客观规律,“纯正语言”也是在广为传播、力求普遍理解的过程中逐步演化出来的,我们不得不承认,语言之变、文化之变是一种常态。因由社会分化而来的不同群体、不同阶层、不同年龄的“理解障碍”,需要通过全社会的开放沟通来打破,而不仅仅是向年轻人“甩锅”。在新的技术条件和社会条件下,我们可能难以回到过去的“纯真年代”。当中国走到转型升级、逆境新生的关键节点,需要全面发展创新经济和建设创新社会时,更有必要意识到自主创造力、主观能动性、个人兴趣热爱这些看起来“虚”,却弥足珍贵的精神动机。所有人都多多少少需要学习和思考,如何在复杂多元的社会背景下促进不同群体的相互理解,如何更好地聚多而为一,在语言和文化领域更是如此。就像“破防了”能够最终“出圈”成为众人所好的流行语,恰恰体现了自我表达与时代精神的微妙融合。 参考文献: [1]夏中华:“关于流行语流行的基本理据的探讨——基于近三十年汉语流行语的考察与分析”,载《语言文字应用》2010年第2期。 [2]盛玉雷:“人民时评:让流行语成为正能量的载体”,载《人民日报》2018年6月6日第05版。 [3]程德兴、叶子辉:“当代青年的职业身份定位、认同逻辑及其历史比较——以网络流行语为分析对象”,载《青年探索》2021年第6期。 [4]钟健:“流行语的传播生态与价值引领”,载《人民论坛》2019年第24期。 [5]李继东、吴茜:“近五年网络流行语的青年身份认同与话语实践”,载《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第8期。 [6]李舒:“媒体应慎重使用网络流行语”,载《中国广播电视学刊》2018年第1期。 |

南方论坛

南方论坛

频道热门

频道热门

-

孟秋 | 兔子万岁

孟秋。1966年生人。作品散见《作家》《钟山》《大家》《人民文学》《今天》《创世纪》等刊物。现居南京。...[详情] -

武靖东 | 民乐商场大厅一角的三个绝色美女

武靖东,本名武文海,男,1970年生,陕西略阳人,主张诗歌写作要“去口水化、去程式化、去意象化”,倡导诗歌语言“自主化”、形象“事...[详情] -

刘川诗作读记 | 时间之水从未减少他的热爱

刘川诗作呈现出鲜明的时代性和现代性也包括他将诗歌主题锚定在“日常”中。而日常是发展的、无限的,从而必然保证了诗人的写作指向永恒...[详情] -

朝圣者:走在抵达的路上 | 读藏族青年诗人王志国的诗

我的老家川东以北的巴中,有一群在当下诗坛异常活跃的诗人。他们的名字圈内外人耳熟能详,形成了巴中文学一个引以为豪的亮点——巴中诗...[详情] -

汤养宗 | 读了几页史书,稀里糊涂就当了宋朝的宰相

汤养宗,1959生,当代诗人,闽东霞浦人,中国诗歌学会副会长,福建省作协副主席。上世纪八十年代起步入诗坛。曾获得鲁迅文学奖,丁玲文...[详情]