∞《西方正典》译林出版社,2005

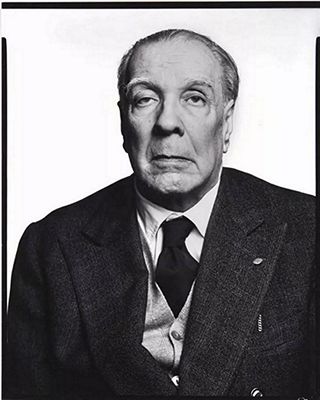

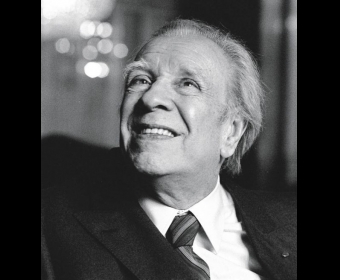

二十世纪的西班牙语美洲文学也许比北美文学更富勃勃生机,其奠基者有三:阿根廷寓言作家博尔赫斯,智利诗人聂鲁达,古巴小说家阿莱霍·卡彭铁尔。他们作为母体还孕育出了许多重要作家:风格迥异的小说家胡里奥·科塔萨尔、马尔克斯、略萨和卡洛斯·富恩特斯;享有国际声誉的诗人巴列霍、帕斯和尼可拉斯·纪廉。我在本章将重点介绍博尔赫斯和聂鲁达,虽然时间可能会证明卡彭铁尔的卓越成就超过了其他一切同时代拉美作家,但是卡彭铁尔和其他许多作者一样受惠于博尔赫斯;而聂鲁达在诗歌上的奠基者地位也与博尔赫斯在小说和批评方面的地位不相上下,因此我在这里认定他们既是文学之父又是代表性作家。

∞

博尔赫斯从小就在文学方面表现了惊人的天赋,他在七岁时发表了第一篇作品,是翻译的奥斯卡·王尔德作品《快乐王子》。如果他死于四十岁的话,我们也不可能记住他,而拉丁美洲文学也就可能会截然不同了。他在十八岁时开始模仿惠特曼的诗体,渴望成为阿根廷的行吟诗人。但是他逐渐意识到自己不会成为西班牙语的惠特曼,而这个角色最终被聂鲁达以强大的力量夺取。于是,他开始写犹太教神秘主义和诺斯替式的寓言故事,或许这是受到了卡夫卡的影响,但他独特的艺术从此开始绽放。在1938年底,他遭遇了一场可怕的事故,这对他的生活而言是一个转折点。博尔赫斯本来就视力很差,那天他从光线昏暗的楼梯上滑了下来,脑部严重受伤。他病势沉重地在医院里待了两周,常常做噩梦,复原的过程是缓慢而痛苦的,这期间他开始怀疑自己的精神状态以及写作能力。就这样,在三十九岁那年,他开始尝试以写故事来确认自我。这一尝试的欢快成果就是小说《皮埃尔·梅纳尔:“吉诃德”的作者》,这篇小说开启了他后来的《特隆,乌克巴尔,奥比斯·泰提乌斯》和所有其他杰出的短篇小说。《小径分岔的花园》(1941)使他作为小说家开始享誉阿根廷;1962年,他两本文集《迷宫》和《小说集》在美国出版,立即受到了人们的关注。

在博尔赫斯的所有故事中,三十年前我最喜爱的作品今日仍是我的最爱,这就是《死亡与罗盘》。就像他的其他作品一样,这篇小说极富文学性:它知道并承认自己的姗姗来迟,承认偶然性左右了它与先前作品的关系。博尔赫斯的祖母是英国人;他的父亲有一个很大的图书馆,里面主要是英国文学作品。博尔赫斯是西班牙语作家中的一个特例,他首先读到的是《堂吉诃德》的英译本,虽然他受到多种文化的熏陶,但他最主要还是受到英国和北美文学的深刻影响。而且博尔赫斯虽然志在以文学为业,其父母家族的显赫军功却一直影响他。他的父亲因为视力很差而不能成为军官,博尔赫斯似乎遗传了他父亲的视力,也继承了他时时躲入图书馆的习惯,希望在这里寻找到心灵的庇护所,这里,梦想可以弥补无法实现行动生活的缺憾。艾尔曼曾说过,受莎士比亚困扰的乔伊斯急于尽可能多地吸收各方面的影响,这似乎更适用于博尔赫斯,因为他广泛涉猎,并仔细地反思整个经典的传统。这种对文学先驱的一概接纳最终是否阻碍了博尔赫斯的更高成就,对于这道难题,我希望在本章的后一部分以解答。

∞

作为迷宫和镜子的大师,博尔赫斯对文学影响是深有研究的;而作为一位关注想像性文学甚于宗教和哲学的怀疑主义者,他教我们如何主要从审美价值的角度来阅读此类沉思。作为一位作家和现代拉美文学的最重要开创者,他的奇特命运和他的审美普遍性或我所认为的他的美学进取性是不可分割的。我在重读他的作品时既陶醉又喜悦,这种感觉甚至超过了三十年前,因为他的政治无政府主义(是他父亲相当温和的那种)在文学研究已经完全政治化,且文学本身恐怕也难免日益政治化的时候,却是令人耳目一新的。

《死亡与罗盘》体现了博尔赫斯内心深处最有价值、最难理解的一面。这篇十二页的故事追踪了侦探埃里克·隆洛特和强盗头目及花花公子雷德·沙拉之间血海深仇的决斗,故事发生在想像中的布宜诺斯艾利斯,这儿经常成为博尔赫斯展开自己奇思妙想的背景。隆洛特和沙拉赫显然是不共戴天的死敌,似乎天生就是一对冤家,如同他们名字中都有“红色”之意所暗示的那样。博尔斯这位犹太人的狂热支持者,有时会发挥想像力,说自己可能有犹太人的血统(这也是他的敌人、独裁者庇隆的法西斯追随者们经常对他提出的指控),博尔赫斯写了一个犹太匪徒的故事,这也许会令《奥德萨故事》的作者伊萨卡·巴别尔欣喜万分,这部出色之作集中地讲述了传说中的盗匪班亚·柯立克的故事,此人像沙拉赫一样也是个花花公子。博尔赫斯曾写过一篇关于巴别尔生平的文章,他一定曾为巴别尔的作品(包括他的名字)着迷过,甚至在对《死亡与罗盘》的简单概述中也暗指了巴别尔。

故事的开始,希伯来学者马赛尔·亚莫林斯基博士在北方旅馆被谋杀。他的胸部被刀劈开,尸体旁边有一张纸条,上面写着:“那个名字的第一个字母已经被说出。”隆洛特和爱伦·坡笔下的杜宾一样,都是严谨的推理者,他推断出这指的是希伯来人用以暗指上帝耶和华的四字母词JHVH。接着另一具尸体又被发现了,并构成了名字的第二个字母。隆洛特认为,这些谋杀都是某一精神错乱的犹太教派对上帝的神秘供奉。隆洛特推断出还有第三起谋杀已经发生,但是尸体尚未被找到,就这祥我们逐步发现隆洛特正在落入沙拉赫所设的圈套。最后,在城郊一处叫做特里斯特·勒·罗伊的废弃别墅中真相大白。沙拉赫在这里向隆洛特解释了他设计缜密的圈套,揭开了他用以把隆洛特诱入圈套的三个形象:镜子、指南针和迷宫,侦探正是在迷宫中被捉住的。面对沙拉赫的手枪,隆洛特感受到了这个匪徒身不由己的莫名悲哀,他冷静地批评这个迷宫有不少多余无用的路线,同时他又激怒沙拉赫,故意说希望来生自己在一个设计更巧妙的迷宫中被敌人杀死。故事以隆洛特被杀结束,此时的沙拉赫哼唱着:“下次杀你时,我保证那迷宫只会有一条路线,一条看不见的永无止境的路线。”这其实象征了埃利亚人芝诺,对博尔赫斯来说则象征了隆洛特的准自杀行为。

博尔赫斯在谈及自己写作生涯的起步作品《皮埃尔·梅纳尔:“吉诃德”的作者》时说过,这篇作品表达了一种疲惫和怀疑的感受,“在一个长长的文学时期之后到来”的感受。这就是作品《死亡与罗盘》的反讽或寓意,此处隆洛特和沙拉赫结合爱伦·坡、卡夫卡以及许多其他作者所写的两个分享秘密者私下决斗的场景,编制了又一文学中的谋杀迷宫。就像博氏的其他许多故事一样,隆洛特和沙拉赫的故事是一则寓言,它表明了阅读始终是一种改写行为。沙拉赫精巧地控制着隆洛特对各种线索的解读,而这些线索正是这匪帮头子提供的,因此就可以预见那侦探的解释性修正。

在另一篇有名的故事《特隆,乌克巴尔,奥比斯·泰提乌斯》中,博尔赫斯开门见山地写道:“我把乌克巴尔的发现归功于一面镜子和一部百科全书的结合。”乌克巴尔这一幻想之境可以用博尔赫斯小说中其他任何人、事、物来代替;在这一切中都有一面镜子和一部百科全书同时出现,因为对博氏说来,所有现存或臆想的百科全书都既是一座迷宫也是一只罗盘。即使博尔赫斯不算是西班牙语美洲文学的开山鼻祖(事实上他是),即使他的故事没有真正的美学价值(事实上它们有),他仍然不愧是混乱时代的经典作家。因为除了他努力摹仿的卡夫卡之外,他比其他任何作家都称得上是这个时代的文学玄想家。他声称自己的宇宙观就是混乱的;他想像性地自认是诺斯替教徒;虽然从理智和道德上讲他是一位怀疑主义的人道主义者。古代诺斯替教的创始人,特别是亚历山大的巴士利德,是博尔赫斯真正的先驱。短篇散文《为巴士利德辩白》(又译成《为虚假的巴西里德斯辩护》)的结尾处是对诺斯替教的精彩辩护:

诺斯替教徒和基督徒们自第一世纪起就争执不休。他们虽已被清除,但我们可以想像出他们可能获得的胜利。如果是亚历山大胜而不是罗马取胜的话,我在此简述的繁杂混乱的故事会变得条理清晰、庄严而完全合乎赏理。

诺瓦利斯的告白“生命就是精神的一种疾病”,或兰波的绝望之语“真实的生命已然缺席,我们并不存于此世”,这些话会获得虔诚信众的有条件赞同。

不管怎样,我们还能指望有什么比甘愿渺小更好的馈赠呢?还有什么比弃此尘世更能显现上帝的荣耀呢?

对博尔赫斯及诺斯替教徒们而言,宇宙和人类的创造与堕落都是同样的事件。最根本的事实是“Pleroma”或者说“圆满”,这被正统的犹太人、虔诚的基督徒以及穆斯林们叫做“浑沌”,诺斯替教徒却尊称其为“先父”和“先母”。博尔赫斯在想像中回到了这种宗教崇拜,那他是否也分享了这种崇拜呢?博尔赫斯和贝克特一样,以极大的同情阅读叔本华的作品,但博氏认为叔本华在暗示:“我们都是上帝的碎片,面这上帝在太初之时就因渴望不存在而毁灭了自己。”一位已死或已消失的上帝,或是诺斯替教的陌生上帝,从这种虚假的创造中隐退,这是博尔赫斯有神论的惟一痕迹。当他不再玩弄理想主义时,他的形而上学就追随着叔本华和诺斯替教徒。我们都生存于幻觉之中,那是永恒的扭曲镜像——这就是博尔赫斯热切地传达的观点。他在《犹大的三种面目》中写道:“低级秩序是高级秩序的镜子;人世与天堂一一对应;皮肤上的斑点就是永恒星座的图案;犹大也会映照出耶稣的身影。”在这篇作品中,那注定厄运的丹麦神学家鲁内伯格形成了自己的理论:犹大而不是耶稣才是上帝的化身,所以他又说:“圣子的观念似乎已经枯竭,……邪恶和不幸混杂在一起。”

由于瓦伦廷派传授神圣堕落的教义,因而博尔赫斯极具诺斯替倾向,也许比奥菲特派之后的任何诺斯替教徒更为激进,奥菲特派赞美人类堕落故事中的蛇。博氏的这种方式完美地体现在他的故事《神学家》中,该故事讲述早期教会的两个博学之士,阿奎莱里亚的奥雷里安和帕诺尼亚的约翰(均为博氏杜撰),为神秘异教争论不休而成对头。博尔赫斯有趣地总结了两人之间的竞争,指出奥雷里安因为天资较差而更加心怀不满,所以他一直对约翰耿耿于怀;“他们两人服役于同一支军队,垂涎同样的奖赏,与相同的敌人作战,但是奥里安写下的每一个字都在试图暗中超过约翰。”故事结局时,约翰由于奥雷里安的唆使而被以异端的罪名烧死在火刑柱上,但随后奥雷里安在因雷击而起火的一片爱尔兰森林里也同样被烧死。他在复活时突然发现,自己和约翰在上帝面前“形成了同一个人”,就好比隆洛特和沙拉赫组成同一个人那样。博尔赫斯是一贯悲观的:在他的宇宙迷宫里,我们在镜中见到自己的影像,不仅是自然的而且是自我的影像。

∞

就像所有评论家所指出的那样,迷宫是博尔赫斯的中心意象,是他一切烦恼和噩梦的交会点。他的文学前辈从爱伦·坡到卡夫卡都被用来装点这一混乱的标志,因为几乎每样事物都可以被博氏变形为一个迷宫:房舍、城市、风景、沙漠、河流,尤其是思想和图书馆。最终的迷宫是由神奇的工匠代达罗斯设汁的,为了保护并囚禁一个半牛半人的怪兽米诺陶。我一直不明白乔伊斯为何要选择那个名字称呼他年轻时的自我;确实,都柏林就像一座迷宫,《尤利西斯》则是另一个,循环往复的《为芬内根守灵》更是此类迷宫之一。但是乔伊斯与卡夫卡、博尔赫斯和贝克特等人不同的是,他太富于喜剧性和自然主义,所以不赞扬这样一个混乱的形象。乔伊斯虽然有摩尼教的倾向,但他并不沉迷于叔本华或诺斯替教,也无自己的诺斯替图景。

虽然博尔赫斯作品中的迷宫基本上是一种游戏形象,但其中的隐义却和卡夫卡的作品一样晦暗。如果整个宇宙都堪称迷宫,那么博氏最喜欢的意象总是和死相联系,或者与一种本质上是弗洛伊德式的生活观,即死亡冲动的神话相联系。这样我们就遇到了反讽;最反感弗洛伊德的两位现代作家就是纳博科夫和博尔赫斯。两人都对弗洛伊德粗暴无礼。以下是博尔赫斯最温和的攻击:

我认为他是个疯子,不是吗?一个忙于性困扰的人。也许他并不是真心为之,也许他只是在做个游戏。我曾费心地读他的作品,却觉得他若非江湖骗子就是疯子。毕竟这复杂的大千世界无法摆弄成如此简单的图式。

我读过的荣格作品远远多于弗洛伊德的,你会觉得荣格心灵宽容和善。而在弗洛伊德那里,一切都简化成为数不多的不愉快事实。

在博尔赫斯的生活中,少数几件令人不快的事情是:他第一次也是惟一一次婚烟在他六十八岁时才开始,而三年后就以离婚告终;一次令他痛心的永别(之后也时时让他心痛)是他母亲于1975年逝世,享年九十九岁。这些事实以及他对弗洛伊德的厌恶对他的读者都没有什么意义,不过它们也许有助于说明他对文学传统的态度以及他的艺术的简洁特性。博氏在文学上的一个喜好是推翻有关文学影响的一些陈旧说法,比如他在《卡夫卡及其先驱们》一文中分析了卡夫卡对我们解读布朗宁诗作的影响:

卡夫卡的独特性程度不同地表现在每部作品之中,但是如果卡夫卡不曾写作,那我们就无法察觉到。这就是说,它就不存在。罗伯特·布朗宁的诗《惧怕和疑虑》似乎预演了卡夫卡的故事,但我们对卡夫卡的解读会让我们对布朗宁诗作的感受有所变化也更精细。

布朗宁的解读不同于我们今天的解读。“先驱”这个词是一个不可或缺的批评词汇,但人们应该尽力去掉附着在这一词汇上的争辩或冲突的含意。事实是:每位作家都创造了自己的先驱。

博尔赫斯不愿见到先驱的创造被那种论争和冲突所引导。在《梦虎》(西班牙文书名为《创造者》)中,他指出在阿根廷作家中,他首要的领路人就是诗人莱奥波尔多·卢贡内斯,他于1938年自杀身亡。这本书呈献给卢贡内斯,却容易让人忘记博尔赫斯和他这一代作家曾对老诗人表现出的矛盾心理,虽然博氏一直对自己的矛盾心理感到矛盾。但随着年事渐高,博尔赫斯开始欣赏这样的观点,即认为经典文学不仅是一种连续性,事实上更是一部由不同时代的很多人共同撰写的长诗和故事。到了六十年代,当博尔赫斯已成为自己的传记作家E.R.蒙内哥尔(Emir Rodriguez Monegal)所称的“老师长”时,这种文学理想主义就开始绝对化,超越更具怀疑色彩的共同作者的说法,共同作者现象是博氏在雪莱和瓦莱里的作品中发现的。

博尔赫斯真诚地相信一种主要针对作家的奇特泛神论说法:所有作家,包括莎士比亚,都既是众人又什么人都不是,都是一个独一无二的活着的文学迷宫。就像隆洛特和沙拉赫,或神学家奥雷里安和约翰等合而为一,荷马、莎士比亚和博尔赫斯也融合成了一位作家。沉思这种虚无主义的理想主义使我想起自己曾经读过的安娜·M.巴伦内查(Ana Maria Barrenechea)对博尔赫斯的一旬精彩评论:“博尔赫斯是一位立志毁灭现实,把人变成阴影的出色作家。”这是一项激动人心的汁划,就算莎士比亚曾立志如此,想必也会才力不逮。博尔赫斯可以让你感到伤痛,但总是以同一种方式,这就暴露了他的一大缺点:他最好的作品也缺乏变化,虽然它们借鉴了整个西方经典和更多的知识。也许是觉察到了这一点,博尔赫斯在六十年代后期曾试图转回到自然主义的现实主义,但是这种努力的成果《布洛迪医生的报告》(1970)实质上仍具有幻境风格。

博尔赫斯迷宫的中心是什么?他的故事都像是片断的罗曼司,而他并不像他极为欣赏的霍桑那样去写罗曼司,因为那需要魔法和不完善的知识。博氏善于质疑又极为博学,所以当然缺乏罗曼司所需要的放纵和漫无边际的奇思异想。他非常严谨地控制着自己的写作,有时相当捉摸不定。博尔赫斯及其读者都不会在故事中迷失,因为每一处都是精心安排的。害怕弗洛伊德所说的家庭罗曼司,以及文学的家族罗曼司(也许可以这么说),这局限了博尔赫斯并使他重复自己,而且过度理想化了作者和读者的关系。也许,使他成为现代西班牙语美洲文学的理想创始人的正是这一点——他那无限的暗示性和他的超越于文化纷争之外。然而我们也许可以说他并非如此卓越,在现代文学中他仍然是经典但不再是中心。把他的故事和寓言与卡夫卡的作品进行比较,放在一起阅读这对他绝不是恭维,而似乎是不可避免的,因为博氏作品常常或隐或现地让人想到卡夫卡。贝克特和博尔赫斯一同获得过1961年一项国际大奖,他的最好作品经得起一读再读,博氏作品则不然。博尔赫斯机智,却不像贝克特那样能始终强有力地维护一种叔本华式的图景。

不过,只要博尔赫斯取得了在西方经典中的地位,他就会和卡夫卡及贝克特一样历久不衰。在本世纪所有拉美作家中,博尔赫斯最具普遍性。因为除了最杰出的几位现代作家——弗洛伊德、普鲁斯特和乔伊斯——之外,博尔赫斯几乎比其他任何作家都具有感染力,即使他们在天赋和作品的广度上会超过他。如果你经常仔细地阅读博尔赫斯,你会变得有些像他,因为读他的作品会激活你的文学意识,在这种文学意识中,他比任何人都走得更深。

这种意识既是幻象又充满讽喻,所以很难加以形容,因为它会瓦解个人和群体之间的话语对立。它与那种认为所有文学作品在某种程度上皆是抄袭的观点有关,这是博尔赫斯受英国浪漫主义散文家德·昆西启发而产生的见解。德·昆西是位自我意识强烈的抄袭者,或许是博尔赫斯的先驱者中最关键的人物。德·昆西写作一种极致浪漫主义的散文,其浓烈婉转的情感和往往是魔咒式的狂热冲动儿近巴洛克风格。博氏的散文风格几乎是对德·昆西反其道而行之,但是他的行文步调和全心贯注已经非常类似于《一个英国鸦片服用者的自白》和没写完的《深深一叹》。德·昆西在阐释自己梦境时表现得最富原创性和最为细腻,其中的一些梦已经被转化入博尔赫斯的故事之中,《不朽者》是其中最为诡谲的故事,十四页的叙述几乎凝聚了他全部的创作关切。它是本世纪幻想文学少数崇高作品之一。

《不朽者》的大部分是由弗拉米努斯·鲁弗斯以第一人称来叙述的,他是罗马军团驻埃及的一位指挥官,当时正值戴克里先皇帝统治时期。鲁弗斯的身份从一开始就令人吃惊;因为1929年在伦敦发现的手稿是被折起放在蒲柏的六卷本《伊利亚特》(1720)最后一卷里的。故事应该是在二十世纪二十年代以英文写成,作者大约是位古董商,西姆拿的约瑟夫·卡塔菲洛斯,他是“一位颓丧的粗人,灰眼睛灰胡须,特征极为模糊",他能说法语和英语,并能说由“萨洛尼卡西班牙语和澳门葡萄牙语奇妙混合而成的语言勹我们在故事结尾处可以猜到,那十分模糊的特征属于不朽者自己,即诗人荷马,他已与罗马指挥官并最终(通过暗示)与博尔赫斯甚至他的故事敝为一体。《不朽者》这篇故事把博尔赫斯和他的文坛前辈们融为一体,这些前辈包括了德·昆西、爱伦·坡、卡夫卡、萧伯纳、切斯特顿、康拉德以及其他几位作家。

《不朽者》或可改名为“荷马与迷宫”,因为正是作者和荒先的不朽者迷宫城共同构成了这个故事。指挥官鲁弗斯在寻找不朽者之城时,也在令人畏惧的荷马(第一位不朽诗人)身上看到了自己的形象罗纳德·J.克里斯特(一个博尔赫斯式的名字!)在《窄幕:博尔赫斯的幻觉艺术》中把上述故事视为康拉德/艾略特式的走向象征性的黑暗心脏的旅途。如果不考虑康拉德作品中的道德因素,这一类比就是有用的,道德因素在《不朽者》中没有位罚,在博氏其他作品中也很少成为主题,博尔赫斯的伟大结合着其英雄式的唯美主义,它否定惯常的道德和社会关怀,甚至还戏谑地贬抑荷马,似乎他的史诗艺术也不过是平庸之作。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号