伊斯莱尔

[美]胡诺特·迪亚斯

潘帕 译

1

我们走在去小食店的路上,一趟小差使,给姨父买瓶啤酒,拉法忽然停下来,一动不动,歪起脑袋,像在倾听某种远处传播过来,而我却听不见的讯息。我们快到小食店了,音乐声和唧里咕隆的醉话依稀可闻。那年夏天我九岁,哥哥十二岁,是他想去看伊斯莱尔,是他望着巴尔巴科那个方向,说:我们得去会会那小孩。

2

每年夏天,妈妈都用船把我和拉法送去乡下。她在巧克力工厂一天工作很多个钟头,没有时间和精力来照看放假在家的我们。拉法和我跟着姨父,住在奥科阿郊区的一个小木头房子里。玫瑰花丛在院子里盛放,一朵花就像一个罗经点图。芒果树铺展出大片深阴,我们可以在树下休息和玩多米诺骨牌。但乡下一点不像我们在圣多明各的街区。在乡下什么事都做不了,什么人也见不到。没有电视也没有电。拉法大一点,自然期待更多。他每天早晨醒来都很懊恼和不满。他穿着短裤,站在院子里眺望外面的群山,望着像水一样聚集的雾气,还有火一样燃遍山头的凤凰木。他说,简直是屎。

屎都不如。我说。

是的,他说,等回了家我一定要疯上一把,要操遍我所有的女朋友,还有别人的女朋友。还要不停地跳舞,要像世界记录里的人那样一口气跳个四五天。

米格尔姨父找了些活给我们干(主要是给烟房砍木头,下到河里去取水),但我们三下五除二就干完了,像脱件衬衫那么容易。一天里剩下的时间便像个拳头迎面而至。我们到小溪里捉螃蟹,走上几个小时穿过山谷去看从来不在那里的女孩。我们给从来没逮到过的獴下套子。我们用一桶桶的凉水锻炼公鸡的体魄。我们很努力地让自己忙着。

我不介意那些夏天,不会像拉法那样忘却。回到首府的家中,拉法有他自己的朋友,一伙小罗汉,他们会撞倒邻居,在墙上和路边上涂画男女生殖器。回到首府,他就不和我讲话,除了“闭嘴”、“笨蛋”;当然,也除了他气极了的时候,会有五百种花样来奚落我,大多涉及我的面色、头发、嘴唇的大小。海地人。他对他的伙伴们说。嘿,海地先生,妈妈在边境上发现你,看你可怜才拣回来的。

如果我蠢到去还嘴的话,比如攻击他背上长出来的毛,还有他的鸡鸡顶端会膨胀得跟柠檬一般大,他会一拳要了我的命,我于是没命地跑。在首府拉法和我成天打斗,邻居们喜欢用扫帚把我们分开。可在乡下不是这样。在乡下我们是朋友。

那个夏天我九岁,拉法整个下午都在夸夸其谈,讲他在交往的女孩,乡下的女孩不像首府的女孩那样容易得手,但吻她们的感觉都差不多。他会带乡下女孩去水坝游泳,如果运气好,她们会让他把东西放进嘴里或者屁股里。他这样搞了差不多一个月,她父母才有所耳闻,把她关在家里再也不放出来了。他去和女孩约会时总穿同一身行头:去年圣诞节爸爸从美国寄来的衬衫和裤子。我总是跟着拉法,努力说服他带上我这个小尾巴。

回家,他说,我一两个钟头就回来了。

我陪你去。

我不要你陪我去任何地方。在这等我。

如果我再坚持,他会冲着我肩膀来上一拳,然后走开,直到树叶的间隙里只漏出他衬衫的颜色。我心里面有什么东西像帆一样鼓起来。我大叫他的名字,他加紧走。蕨叶、枝条和花荚在他经过时都被唤醒并颤动起来。

后来,我们躺在床上,听见老鼠在铁皮屋顶上活动,这时他会告诉我他做了什么。我听他讲乳房、屄和精液,他讲的时候也不看我。他去约会一个女孩,半海地血统的,但后来却和她姐姐搞上了。还有一个女孩认为只要事后喝了可乐就不会怀孕。还有一个怀孕了,却满不在乎。他双手托着后脑勺,双足在脚踝处相交。他有点帅,说话的时候只动嘴角。我太小,他说的事情我大部分都不懂。但我还是听着,以备将来之需。

3

伊斯莱尔的故事完全不同。即便奥科阿这边的人也听说过他,他还是个婴孩时,脸被一头猪啃过,像橘子一样被剥了皮。他是个话题,一个让小孩尖叫的名字,比妖怪和巫婆还可怕。

去年我第一次见到了伊斯莱尔,就在水坝修成后。我当时在城里,四处晃悠,一架单桨直升机划过天空飞下来。机身上的一扇门开了,一个男人开始往外踢厚厚的一垛一垛的东西,在风中散成无数的传单,像蝴蝶花一样慢慢飘落,那是摔跤手们的海报,不是政客们的。这时小孩们开始相互叫骂。一般飞机只会到奥科阿,但如果印得太多,附近的城镇也会得到传单,尤其当比赛或选举规模比较大的时候。纸页会在树上挂好几个星期。

我看到伊斯莱尔在一个巷子里,弯腰对着一垛还没有从细线上脱开的传单。他戴着面具。

你在做什么?我问。

你认为我在做什么?他回答。

他拾起那捆东西往巷子深处跑去。别的男孩看见他,吼着围拢过来,但是该死,他会跑。

那是伊斯莱尔!有人告诉我。他好丑,他在这里有个堂兄,我们也不喜欢他。他的脸会让你作呕!

回家后我告诉了哥哥,他在床上坐了起来。你看得到面具下面吗?

看不太见。

这件事情我们得去验证一下。

我听说很可怕。

我们去找他的前一晚,我哥哥睡不着。他一脚踢在蚊帐上,我听见纱网被撕裂了一点。我姨父在院子里和他的朋友们大声说笑。姨父的一只公鸡前一天大获全盛,他在考虑把它带到首府去。

这里的人连个屁都不敢赌。他说。农民只在感觉运气好的时候才赌大的。他们中有多少人会感觉运气好呢?

你现在就感觉运气来了。

你说对了。这就是为什么我得为自己找几个花大钱的主儿。

我想知道伊斯莱尔的脸被吃掉了些什么。拉法说。

他的眼睛。

这很可能。他肯定我说的话。你想眼睛是猪最先会去啃的地方。眼睛是软的。还有点咸。

你怎么知道?

我舔过。他说。

也许还有耳朵。

还有鼻子,所有突出的部位。

每个人对伤势的观点都不尽相同。姨父说不是太糟糕,可他父亲很敏感,听不得任何人嘲笑他的长子,这就是面具的由来。小姨说如果我们看了他的脸,会难过一辈子。所以那男孩的妈妈成天呆在教堂里。我从来没难过几小时过,想到这种情绪持续一生的时间,我吓得要命。哥哥不停地捏我的脸,好像我是个芒果。面颊。他说。还有下巴。前额硬很多,皮紧。

好了,我说。啊呀。

第二天早上公鸡叫了起来。拉法往草丛里倒空了夜壶,从院子里找齐了我们的鞋子,小心不踩到小姨晒的那一层可可豆。拉法进了烟房,出来的时候拿着一把刀和两个橘子。他剥开橘子,递给我一个。我们听见小姨在屋子里咳嗽,我们上路了。我一直在等拉法打发我回去。他越久不开口,我就越兴奋,两次伸手去捂嘴,省得笑出来。我们慢慢走着,揪着小树和篱笆条,免得从荆棘丛生的斜坡上滚下去。烟雾从昨夜被烧过的田野里升起。没有爆裂或倒掉的树像长矛一样竖立在黑色灰烬中。到了山脚下,我们顺着往奥科阿去的马路走。我拿着姨父藏在鸡笼里的两个可口可乐空瓶。

我们遇上两个女人,我们的邻居,她们在小食店旁边等着,要去集市。

我把瓶子放在柜台上。那人折起昨天的《国民报》。当他把新鲜的可乐放到空瓶旁边时,我说,我们要退钱。

那人把胳膊放在柜台上,打量了我一遍。是大人叫你们来的?

是的,我说。

你最好把这个钱交给你姨父。他说。我盯着玻璃下面的馅饼和炸肉皮,玻璃上面停着苍蝇。他把硬币拍到柜台上。这可不关我事,他说。你们怎么用这个钱是你们的事情。我只是个生意人。

我们要用掉多少钱?我问拉法。

全部。

我们能买点东西吃吗?

省着买饮料。等会儿你会非常渴。

也许我们应该吃点东西。

别傻了。

只买一点口香糖呢?

把钱给我。他说。

好吧,我说,我只是问问。

接着他停了下来。拉法出神地看着路前方。我比任何人都熟悉这表情。他在盘算。他时不时地瞟一眼那两个女人,她们在大声交谈,胳膊交叉抱在胸前。第一辆公共巴士来了,那些女人上去了。拉法望着她们的屁股在裙子里晃荡。售票员从上车门里探出身来说:“上吗?”拉法说:滚,秃子。

我们等什么呢?我问。那辆有空调。

我想要等一个年轻售票员,拉法说,仍旧望着路前方。我走去柜台边,指头敲了敲玻璃柜。店主给了我一个馅饼,我把它放进口袋里之后,塞给他一个硬币。生意就是生意。店主大声说。可哥哥懒得回头看一眼。他在朝着下一辆巴士挥手。

往后走,拉法说。他自己当门而立,脚指头悬空,头勾在车门上方。他紧靠着售票员,那人比他小一两岁。他想让拉法坐下,但拉法摇摇头,笑了笑,那样子在说“门都没有”。他们正要争吵,司机开动了汽车,打开了广播。《小说里的女孩》仍在单曲榜上。你相信吗?我旁边的一个人说,这玩意他们一天播放一百次。

我僵直地蹲下身坐到位子上,但馅饼的油已经沾在我裤子上了。糟糕,我说着,掏出馅饼四口就吃掉了。拉法没看到。每次巴士停下来,他就跳下去,帮人拎包裹。当一排座位坐满后,他就拉下中间那个座位上的备用座位。那个售票员,瘦瘦的男孩,顶着个爆米花发型,跟在他后面想要赶上他的速度。司机忙着听收音机,没注意到发生的事情。有两个人把钱给了拉法,拉法又把钱全给了售票员,售票员自己也在忙着找零。

你得当心这些油渍,我旁边的男人对我说。他牙齿好大,戴着干净的软呢帽。胳膊上的肌肉像绳子一样虬结。

这些东西太油腻了。我说。

我来帮你。他往手指上吐了点口水,开始揉搓那块油渍。可是接下去,他透过我的短裤布料捏住了我的鸡鸡尖。他笑了。我把他往他自己的座位上一推。他看了看有没有人注意到。

你个二姨子。我说。

那个男的还在笑。

你个不要脸的吮鸡巴的二姨子。我骂道。那男的捏住我的二头肌,悄悄地,很用力,像我的朋友在教堂里偷偷掐我一样。我哎哟叫起来。

你嘴巴干净点。他说。

我站起来,向门走去。拉法拍了下车厢顶,司机减速时售票员说,你们两个还没付钱。

我们当然付了。拉法说着,把我推到尘土覆盖的街道上。我给了你那边那两个人的钱,我们的也一起给了。他的声音很疲倦,似乎他一直在讨论这件事情。

不,你没有。

操你妈我给了。你拿了钱了。为什么不数数清楚?

售票员想用手拉住拉法,但拉法可不干。想都别想。他朝着司机大叫,让你的伙计学着点怎么数钱。

我们穿过马路,下到一块芭蕉地里。售票员在我们后面大叫,我们呆在地里,直到听见司机说,算了吧。

拉法脱下衬衫对着自己扇风,就在这时我大哭起来。

他望了我一会儿。你,他说,真是个臭娘们。

我好难过。

你出了什么鬼问题了?我们什么都没做错。

我马上就好了。我用手臂蹭起鼻子来。

他四下里一张望,了解了一下地形。你再哭我就走了。他朝着阳光下一个生着锈的窝棚走去。

我望着他消失了。你能听到窝棚里传来的声音,明亮如铬。在我的脚下,一堆啃净了的鸡骨上爬满了一柱柱的蚂蚁,辛勤地搬运着散碎的骨髓。我本来可以回家,拉法发脾气时我通常都是这么做的。可现在我们出来太远——有八九里。

我在窝棚过去一点赶上了他。我们一起走了大约一里路。我感觉脑袋冰冷而空洞。

你哭好了?

是的,我说。

你总要搞得跟个娘们似的吗?

即便上帝本人出现在空中,朝下对着我们撒尿,我也不会抬起头来。

拉法吐了口唾沫。你得坚强点。总是哭啊哭的。你想想爸爸会哭吗?你以为过去六年里他是哭过来的吗?他从我身边转开去。野草和折断的茎杆在他脚下劈啪作响。

拉法拦住一个穿着蓝褐制服的学生,他指给我们一条路,顺着走下去。拉法又去问一个年轻妈妈,她的宝宝正在吃奶,一口一口像个卖力的矿工。再往前走一点,她说。他笑了,她看向别处。我们走过头了,一个农民用弯刀指给我们最简单的兜回去的路。拉法停了下来,他看见伊斯莱尔站在一块地的中央。他在放风筝,尽管有绳子,可他看起来和远处那个在天空中游动的黑色楔形物没有联系。开始吧。拉法说。我有点窘。我们到底要干些什么呢?

靠近点。他说着,准备起跑。他把刀子递给我,然后一路小跑进了那块地。

4

去年夏天,我用一块石头砸中了伊斯莱尔,从石头从他背上弹开的样子,我知道我击中的是一扇肩胛骨。

你打中了!你他妈打中了!其他男孩叫起来。

他从我们身边跑开,痛苦地弓着身子,有个男孩差点揪住了他,但他挣开又跑掉了。他比猫鼬还快,有人说。但其实他比那还快。我们哈哈大笑,回去继续我们的棒球赛,忘记了他,直到他再次来到镇上,于是我们又放下手头的事情去追他:给我们看看你的脸!就看一下!

5

他比我们俩都高出一尺,看起来就像是被超级谷粒喂肥了的。奥科阿附近的农民用它来喂牲畜,是一种新产品,弄得我姨父晚上不睡觉,在那里嫉妒地咕哝,9号合成饲料,9号合成饲料。伊斯莱尔的凉鞋是硬皮的,衣服是北美人的。我朝拉法看了看,但哥哥似乎没有心慌。

听着,拉法说,我弟弟有点不舒服,你能指给我们小食店在哪里吗?

马路上有个水龙头。伊斯莱尔说。他的声音很古怪,充满了痰液。他的面具是用蓝色薄棉布手缝的,你能看得出环绕他左眼的疤痕组织,光滑如蜡,红色新月状,还有顺着脖子淌下来的唾液。

我们不是从这附近来的,不能喝水。

伊斯莱尔开始收线。风筝打起转来,但他用力一拉把它校正了。

不错。我说。

我们不能喝这里的水。那会害死我们的。而且他已经病了。

我笑了,努力装病,那倒不太难,我浑身是灰。我看见伊斯莱尔打量着我们。

这里的水很可能比山里的好。他说。

带我们出去吧。拉法低声说。

伊斯莱尔朝下指出一条道。往那边走,你会找到的。

你确定吗?

我一直住在这里。

我能听见塑料风筝在风中拍动,绳子飞快地收了进来。拉法气呼呼地开路了。我们转了一大圈,此时伊斯莱尔已经把风筝拿在手里了。风筝绝不是当地的手工制作。那是国外生产的。

我们找不到。拉法说。

你们怎么这么笨?

你这个是从哪来的?

纽约,他说,我爸爸买的。

别胡说!我们爸爸也在那里!我大叫。

我看了看拉法,一瞬间他皱了皱眉。我们的爸爸只给我们寄信,还有圣诞节的时候会寄衬衫和裤子。

你老带着这面具是干什么鬼用的?拉法问。

我有病。伊斯莱尔说。

那一定很热。

我觉得还好。

为什么不取下来?

在我好转之前都不能取。我很快就要去动手术了。

你最好当心一点,拉法说,那些医生要害死你比警察还快。

他们是美国医生。

拉法冷笑了一声。你在撒谎。

我去年春天见过他们,他们想让我明年去。

他们在骗你,他们很可能只是怕你难过。

你要我指给你看小食店在哪吗?

当然。

跟我来,他说着,擦去脖子上的痰。到了小食店,拉法给我买了可乐,他站在一边。店主在和送啤酒的人玩多米诺骨牌,看都没看我们一眼,但他举起手来向伊斯莱尔示意了一下。他和我见过的所有开小食店的人一样样子精瘦。回去的路上我把喝剩的给拉法喝完,赶上了伊斯莱尔,他走在我们前头。你还在练摔跤吗?我问。

他转向我,面具下面有什么东西在漾开。你怎么知道?

我听说。我说。美国人也搞摔跤吗?

我希望有。

你是个角力士吗?

我是个很棒的摔跤手。我差点就能去首府比赛了。

哥哥大笑起来,对着瓶子牛饮。

你想试试吗?胆小鬼?

不是现在。

可我想。

我碰了碰他的手臂。飞机今年还没来扔过任何东西。

现在还早。八月第一个星期天就会开始。

你怎么知道。

我是这里人啊,他说,面具扭动起来。我意识到他是在笑。哥哥扭住他的胳膊,把瓶子朝他头顶砸去。瓶子迸裂了。厚厚的瓶底像一个疯狂的眼镜片一样飞旋了出去。我说,我靠!伊斯莱尔打了个趔趄,栽在一根已经陷到路边去的篱笆柱上,玻璃从他的面具上滚落。他向我转过身,接着又趴着倒了下去。拉法踢了踢他身体一侧。伊斯莱尔似乎没注意到。他的手平摊在尘土中,正集中力量想把自己撑起来。把他翻过身来。哥哥说道,我们做了,发疯似地推。拉法扯下他的面具,扔得飞到草里去了。

他的左耳是一个小肉块,你能从脸颊上的一个洞里看见布满血管的舌根。他没有嘴唇。他的头向后歪着,眼白翻了出来,气管食管露在脖子外面。猪闯进他家时,他还是婴儿。伤痕看起来是老的,但我还是往后一跳,说:拉法,我们走吧,求你了。拉法蹲下来,伸出两个手指头,把伊斯莱尔的头拨过来拨过去。

6

我们回到小食店时,店主和送货人在争吵,多米诺骨牌在他们手底下唼喋作响。我们不停地走,一小时后,也许两小时吧,我们看见了一辆巴士。我们上了车,径直往后走。拉法交叉双臂,凝视着窗外的田野,路边的窝棚一闪而过。尘土、烟雾和人因为我们的速度,都好像没有动。

伊斯莱尔会没事的。

别那么肯定。

他们会把他送去治疗。

他下颌骨和耳朵之间的肌肉抽动了一下。尤尼尔,他疲惫地说,他们什么都不会为他做的。

你怎么知道?

我知道,他说。

我把脚放到前面椅子的靠背上,顶着了一位老太。她回头看了看我。她戴着一顶棒球帽,一只眼睛有点混浊和发白。巴士是往奥科阿去的,不是回家的。

拉法打了个手势叫停。准备跑。他吹了口哨。

我说,好。

点评鉴赏

他是文学史上一夜成名的*例证。他有着记者般冷静的眼和诗人的舌头。当他羞怯地表示希望处女作以略微安静的方式出场时,他只是在浪费口水。如此天才是一定会发出大声响的。

——《新闻周刊》

迪亚斯的故事活泼、强悍、优美。声音和场景是新鲜的,但它属于我们文学传统里的经典类型:饱含幽默、愤怒和温柔的成长小说。这只是开始,他将成为美国文学的巨人。

——弗朗西斯科.戈德曼

迪亚斯写得非常好,好到你起先都觉察不到……那么自然,如同有人在酒吧里向你讲起一件事,那么流畅,以至于你翻到结尾时都没意识到自己正盯着一张空白页……非同凡响。

——《卫报》

他的语言是一种启示,包含了拉美裔移民身份的灵魂。尤尼尔和他家人的故事给人以温柔的刺痛,像一首美丽忧伤的默朗格歌谣,在你心中唱响。迪亚斯是一个独一无二的天才。

——《观察家》

胡诺特·迪亚斯是一个新生代的大作家。他的世界从书页迸入我们心间,作品也因此成为了文学经典。

——沃尔特.莫斯莱

他的风格简明朴素,可效果却生动华美,三言两语之后你就和他到了一起,他的叙述在脑中涌流,像你自己的想法一样。他的笔触敏锐深刻又温柔,还有那贯穿始终的诚实感,像风铃一般清脆真实。

——《达拉斯新闻晨报》

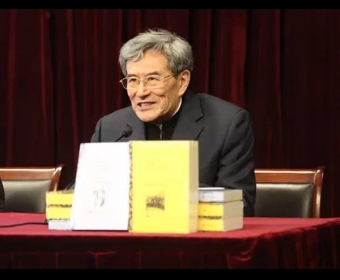

作者简介

胡诺特·迪亚斯(Junot Diaz), 1968年生,多米尼加裔美国作家,《波士顿评论》编辑,麻省理工学院写作教授。1996年以处女作《沉溺》引起巨大反响,一举成名,这部自传色彩浓厚的短篇小说集已成当代文学经典。时隔十二年,他的长篇小说《奥斯卡·王尔德短暂而奇妙的一生》甫一出版便获2008年普利策奖。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号