导言:在一个最近的时间和地点上去关注一个地方,这个地方是长寿、涪陵、重庆、成都、北京、乌鲁木齐,最后,香港。一个地方有地域的宽度,时间的厚度和精神的高度。地域有平原、丘陵、荒野,于思维停留之处,是一片空白,一个盲点。因各自生存的空间不同,具体可称为卧室、客厅、厨房、阳台、办公室、商店、花园、广场、街道等等。虚与实是一个哲学命题,我们始终处在一种互否的关系之中,个体生命似乎占据了世界的一半,另一半倾向于人类的公共空间,是人类群居的基础。

然而权力无处不在,每一个事物都是权力的边界。在火车站,谁吐了口痰就罚谁的款,这是对不文明的有效制约。受制约涉及到秩序和规则。上班迟到早退,路口红灯绿灯,游行,无论事情大小,统统看性质如何?对表面的感受有深浅,跟一个人的生活阅历有关。表面上,每个人都在小心翼翼地生活。一个人在小心翼翼地生活,我们很容易就觉察到了。除于善良的天性,我们同情与爱护之。一个群体都生活得小心翼翼,只有诗人和哲学家才能够体察。少数同情多数,总显得有点儿滑稽、荒诞、自不量力。对什么都不觉得奇怪的人,是政客。

一个人从一个房间到另一个房间,中间经过一个过道,一辆火车,一座城市。这样的人是社会精英阶层。他们过着事先安排好的生活,吃饭可以安排,排泄却不能。这是宿命。

底层,在一个地点上固定不动的人,如乞丐。走动的乞丐,每走一步,必得自己挪动双腿。他们因为阳光照得多一些而显得低贱。民政部门对乞丐进行驱散、收容、改造、遣送,像垃圾一样消失。有什么样的垃圾不是我们自己制造的呢?唯有仁慈、宽厚、自律,我们才能坦然地从乞丐身边走过,听从内心道德的指派。

富贵的人想更加富贵,不知道贫穷的人是否想更加贫穷?人生以命相赌。

我们惟美到了极其可怕的地步。艺术家天性突出,人们将眼光集中于他的缺陷,放弃仰望夜色。夜间,楼房的灯光切断了穹窿的星空,我们维持着窗帘以内的温馨,四季被文明排出室内。沉闷、枯燥的空间,让我们彼此孤立地过着单一的生活。

早上起床,我们像怀着一个秘密,因无法向他人泄露,最终被自己遗忘。这样的一天,我们何处体会劳动的快乐,像农民那样,肩扛锄头,天蓝蓝,鸟儿飞过,感觉睡眠后的清醒。城市不是田园,污水和废物充满每一条街道。店面、广告、站牌,花花绿绿,流动的车辆喧哗,隔离了一个自然世界。天才,伟人,在这里面诞生,并孤独地,反向行走。

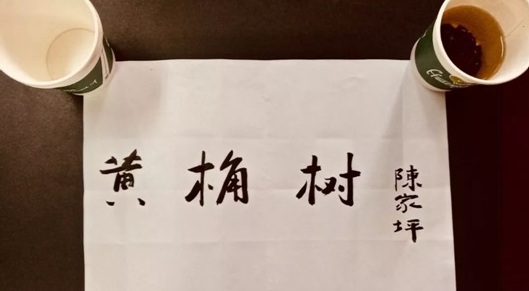

黄桷树

陈家坪

在毛塆这儿,构成林的,有青杠林,柏树林,竹林,谷林,玉米林……你可以想象它们有不同的颜色、造型、占地,随着季节的变化,给人不同的景象与感受。高的山坡,低的梯田,无数条小路盘绕其间。地面绿色和泛黄是两大主色调,天空白色和青蓝是主色调。其清明,你可以认为是看见了湖水里的倒影。被村民称为风景树和风水树的,就是黄桷树。

这棵黄桷树长在大石头上,沿着村后一大块石坝,从低矮处往上看,石坝的顶端,长着一棵枝繁叶茂的黄桷树。

小时候,我颈子上长了肿瘤,祖母用刀砍下黄桷树皮,随之喷出的桨汁用来涂治我的肿瘤。上百年的树汁,树汁干后像铁一样硬实,隐隐作疼。我对这棵黄桷树怀着敬畏之心,我们都害怕它有一天成精了,这是一种意识的力量,把我们置于黑暗当中,一个人完全无法面对。在这种神秘的感受中,人实在是太渺小。我的写作来源于对这种神秘力量的感知与探究。

万物的起源,让人特别敏感。我童年的记忆,关于坟地,日暮,一人独处,虚空中出现幻像,我感觉,我的一举一动,都会惊动它们。每次心虚的时候,我都感受到了孤单、凄凉与落寞。新疆归来时,我作为一个成年人呆在这儿,儿时的很多细微感受,变得明晰。现在,我不怕一个人独处了。面对世界,我宁愿更软弱一些,但是要软弱地面对。

一个人,只有懂得独处,才能和谐地与他人相处。

毛湾在民国时期名为陈家坪,这个地名是含有家族意识。爷爷性格强硬,脾气火爆,有长者威严。他严厉管教我,我一个人在的时候也是谨小慎为的样子。婆婆常常给我讲一些鬼故事,告诫我四时不同的禁忌,强化了我对世界的神秘感。中国乡村社会,民间文化无比幽深,我只能疲倦地面对它的混沌与庞杂。对生命,除了无能为力,我还能说点儿什么?

我不渴求同情和理解,因为一切都是客观的存在。表达时怀着感情,这是我的软弱;感情是个人的东西,有时让别人莫名其妙。我要克制自己,给人以清楚、明晰的表述,像海德格尔所说的那样:“思深深扎根于到场的生活,二者亲密无间。”

在我书桌上的那两块黄桷树皮,一块像甲壳,一块像笔筒,它们是我从一棵被狂风吹断的黄桷树上掰回来的。但毛塆的黄桷树巍然不倒,站在东面看,它是一个球形,整棵树像是在地上滚动,并越滚越大。黄桷树对面是一道山坡,它们形成双峰对峙。它们之间有相互流动的气脉。

黄桷树对面的山坡是埋人的地方。祖坟埋好了,后人就要发迹。谁家兴旺,谁家破败,这本帐翻起来可有些年头了,村里祖祖辈辈自然是看在眼里。虚实皆有,虚的说得有眉有眼,信得过,成了不争的公理。死人和活人隔着山坡脚下的溪流。“闹鬼”的事也发生过,死者是邻村一个妇人,自家男人老好,保护不了她。受男人姐夫的欺负,便上吊死了。这个屈死鬼,灵魂何以超生?她返回人间,到毛塆一户人家。这户人家,男的是造反派头目,他取出火药枪,打正在扯女儿头发的鬼,一直追到她的坟前,鬼才消失。

用文字写下鬼的故事,人们已经睡了,任何一点响动,都会令我惊恐窒息,上厕所也不敢去了。

还有造反派的小儿子死了也闹过鬼,那时他已失势被叛了八年的劳改,罪名是强奸罪,强奸了从城里下乡来的女知青。他的三儿子是我儿时最要好的伙伴。后来,他们一家八口人全部离开了毛塆,在外打工维持生活。我经过他家空房子,地坝边上的橙子树长得青翠,果实结得少,长得小。我和伙伴少年时都爱好写诗,晚上不是他在我家睡觉,就是我上他家去睡。我始终不相信那个家是现在这样的清冷、虚空,风都可以吹跑。在我有生之年,这的确是从我眼里消失的第一个家。如今,房子垮掉,夷为平地,自成荒芜,跟我家一样。

塆里另有一家人,男的读书时是乡里四大进城求学的学子之一,毕业时考上空军飞行员,母亲死活不让去,想留他在家里早结婚,早生贵子早享福。他听从母命,放弃了做命运的主人。回家干农活,赶上农村走合作社道路,所有人饥不裹腹。在“大鸣大放”运动时,他发言了:“毛主席当年闹革命打江山,不就是为了让我们农民吃饱饭穿暖衣吗?现在我们没饭吃了,毛主席他老人家知道了也会同意我们去打开粮仓分粮食的!”想当家做主人,结果被打成“五类分子”。后来,别的“五类分子”都平了反,落实了政策,补偿了钱,材料上却没有他,他是一个没有名份的“黑五类”。吃够苦头,没有着落,他认这个命,往后的精神面貌是:萎缩,拖沓,懒洋洋,爱说风凉话。没做成英雄似的人物,就变成了令人讨厌的自私鬼。

他老婆还要可悲。因父亲是地主,家破人亡后逃到毛塆来,被他骗婚生了六个孩子。孩子们不知道是怎样的活着才在他们夫妻间的打骂声中长大了。女儿远嫁他乡,唯一传宗接代的儿子不愿留在家里,随姐姐们去了远方。家里两个年近六十的老头,十分孤单。那年七月,五女儿回家来,才知道两老头已经离婚了。他们同在一个屋檐下,各立锅火。女人以捡破烂获取零用钱,搞得房前屋后全成了垃圾场,屋里更是无立足之地,睡觉的地方,像是在垃圾堆里扎出来的鸡窝。五女儿买上饼干,逐家送礼,有的人家还嫌送少了,也有不愿受礼免得还要还礼,甚至直说了:“你只把有人情的人户送就是了,别指望每家每户会给你包回去的路费。”五女儿自有道理:“我这回家一趟也不容易,家里这般惨淡,只把众乡邻都视同娘亲,不图回报,只多承在我走后,在看得到的地方还望乡邻们多看待一下我的父母!”众乡邻感叹于这番言语,自是一阵辛酸。随后,东家喊吃饭,西家睡上一晚,逗留了半个多月才走。后来,女人承包了一口水塘养鱼,她要偿还因办理离婚手续几次打点政府人员所欠下的帐。一旦还清了这笔帐,她一生的债也就还清了,她就要永远离开毛塆这个令她伤心绝望的地方。眼看着,他们的房屋也要成为一座空宅,死神真可谓是无处不在啊!

黄桷树下有二十几户人家,房屋零零落落,有石木结构的二层楼房,有乱石砌,或石匠开采出来修成长方形条石,一块一块码上去的石头房子。最古老的则是茅草房,用作茅舍,养猪养牛。土墙和木板镶嵌而成的房子,上百年,成年累月的风吹雨打,房子已经东倾西斜。那种破落可以想像,却是童年时候全部的记忆。走南闯北之后回头来看,心里悲哀,如过路人的悲哀,跟实际生活在这儿的人似乎没有关系。

生平第一次进城,却是因为死神拒绝了我。从黄桷树上摔下来,当我意识到“着了”的时候,我下意识地伸出手去。这是我雨天上学经常在泥地上摔跤得出来的经验,手先着地,最多只把手糊些泥巴,身子却不会摔在地上打脏了衣服。可这次不同,我的手给触断了。

我想,要是头先着地,我就死定了。当时,我十三岁,在城里住了一个月的院,回来时坐的是机动船。机动船沿着长寿湖“噼噼啪啪”地开,可能是枯水季节吧,水还没有涨圆,两岸光生生的泥地上露出了一个个黑洞。我难受极了,因为在上船之前我午睡未醒,而我又从来没有睡过午觉,头晕晕乎乎的,跟感冒了差不多。但是,那些黑洞却令我兴奋了起来。我想,稻田里的泌水大概就是从这些黑洞里流去的。我的脑子里一下子充满了四通八达的水道,幽深,清凉,静静的感觉不到水在流动。同时,我又想到黄桷树的根也伸到水里面来了,我早就听说过,黄桷树的根会长到很远很远的地方。

回到毛塆,我有点从外面世界回来了的感觉,看了看那棵黄桷树,像知道了它的秘密一样,可以到小伙伴面前去吹嘘一番了。

夏天,我和小伙伴们用高梁杆做成一架架风车,我们追着,跑着,比谁的风车更好。东拐西绕,村头村尾,最后跑到黄桷树下来歇息,周身的痱子都炸响了。我爬到黄桷树下那块毛主席语录碑上,伸手抓住黄桷树的枝条,荡秋千耍。

这是一条人来人往的大路,来往的人在黄桷树下歇气,抽上一支烟,摆会龙门阵。赶场天,人最多,我担凉水来卖,五分钱一杯水,每杯水里放上几十粒糖精,最多的时候,一天挣过五元钱。一次,不小心脚滑,我把一个蛋贩子的萝蔸蹬翻了,鸡蛋摔坏了多少不知道,趁着蛋贩子在跟卖蛋的农民讲价钱,我跑回家睡到床上,并把蚊帐放下来。大人见了,奇怪我怎么这么规矩呢,不知道是我闯下了大祸。

毛塆的村民在黄桷树下集体开会,小孩们在人堆里窜来窜去,逗猫惹草。一会这个笑起来了,一会儿那个哭得谁也劝不住,领导屡禁不止。一个严肃的会议场所,最后变成在那儿相互打趣,开各种玩笑,直闹到夜深了才散会。第二天,大人照常早早来到黄桷树下,点名集合,分组上坡干活。他们抓阄,把村里的懒人也搭配进去。那年头,开会每每以“电灯电话,楼上楼下”来展望未来的共产主义生活,村民们戏谑地接着补上一句:“打起光胯,逃上逃下”。

祖母是村里唯一的闲人,照看着村里的孩子。有时,她拄着拐杖,迈着小脚,来到黄桷树下捞黄桷树叶,捡黄桷树枝,一年的柴火尽在这儿取。有过路的人,她向人家打探消息,然后说给我们听,有头没尾的,她说:“我单就说到这儿嘛,你们先听到起,不信慢慢应验去。”

毛塆通公路以后,黄桷树下面的那条大路就荒废了。一条宽绰,白晃晃的公路,把村与村之间阴暗的地方亮出来了。当我捡回两块黄桷树皮走在公路上时,凡见了我的人,都会问我手上捧的是什么,我叫他们自己猜。他们说是黄桷树皮,但又不敢相信,因为这对他们来说真的是太平常了。我捧着在他们看来极为平常的东西,却看见了他们眼光中少有的惊奇,问的时候还带着欣喜,我能说什么呢,只笑着说:“对了,就是两块黄桷树皮。”

婆婆见我把黄桷树皮放在书桌上,问我把它们这样供起来做啥子?在她的思想里只有神才可以被供起来。我暗暗喜欢她用了这个“供”字。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号