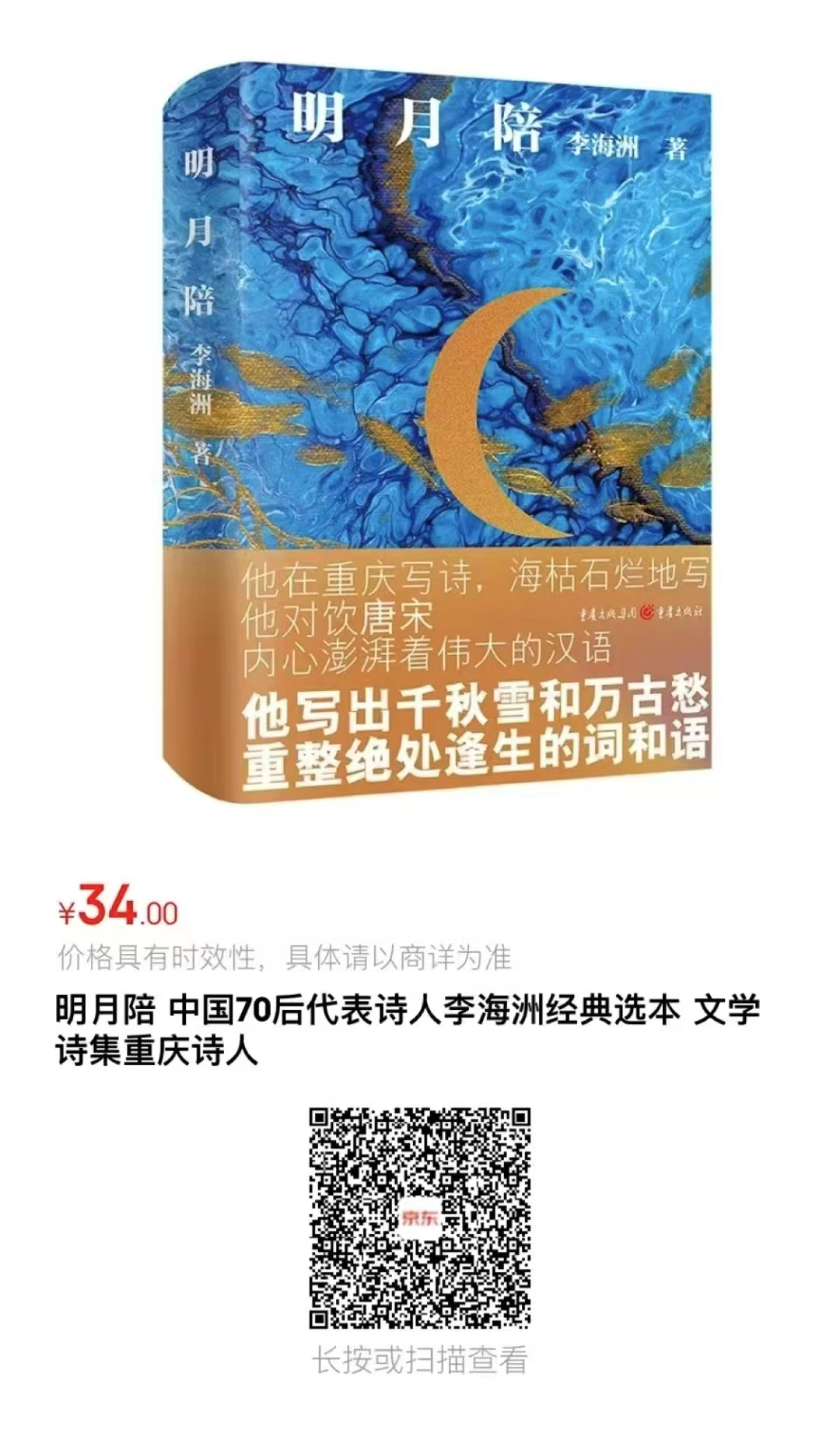

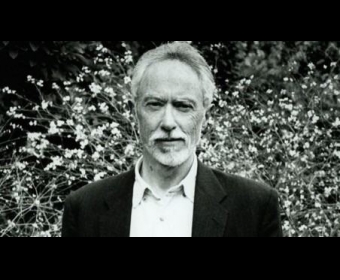

李海洲:著名诗人、作家,有著作多种。现居重庆。

他写诗,如同修行。

第一,是写得少,每年最多十几首。写得少,意味着他对诗歌一直心存敬畏,不敢轻易下笔,也不敢随意僭越。这是修行的人能够得道的关键,因为修行的人不一定那么快就有结果,也不急求这些结果。菩提心是慢慢修来的。

第二,他也写得慢。一首诗翻来覆去地改。有的,过了一两年,还在改。所以,李海洲的诗歌中,很难找到一处败笔。

第三,他写得很安静。他只表达观点,不表达情绪,更不会滥用内心里的温情或者愤怒。他的抒情是字节的本能跳动,而不是人为的挥舞。看上去,情绪饱满奔涌,实际上,他吐纳有方,控制有序。

每一个字、每一个词、每一个句子,都是通往觉悟的工具。诗界也是尘界,也需要自我觉悟并至通灵。觉悟就是写作的态度,就是不断修正的世界观、价值观和审美观。词语和词语之间,句子和句子之间,既有天然的疏离,又互相觉悟和开化。那些从逻辑学上顺延下来的组词结句,完全不能匹配他的诗学境界。有很多人写诗,只是在不断地解释词语。优秀的诗人从不解释和擅加判断。在李海洲看来,词语都是有秘密的,词语之间对上了暗号,搭配就浑然天成。

“诗一定要写得有建设性。”

这是李海洲常挂在嘴上的一句话。什么叫有建设性呢?也就是诗歌创作要有个人立场、态度和对既往审美经验的颠覆。这既是一个表演者的舞台,也是一个发现者的舞台。你必须清楚地表达你的美学追求,必须创造并发现一些新的美学思想。这是自己与自己的较量,没有敌人,没有参照物。所以,在李海洲的心里面,大概也没有值得他尊敬的对手。

在他所有的诗歌中,话语权都在他自己手里掌控着,他按自己的方式发声,按自己的方式结束。他绝不会用一个陈旧的比喻,绝不编造一个俗套的句子,绝不让自己的偏爱受制于语法规则和道义要求。他用过的字和词以及形容和搭配它们的方式,都像是一场精心策划和布局的汉语爱情。

无论远近,一眼就能看见他词语的光芒。那是一团巨大的、柔和无比的红光,向你涌过来,把你包围。你从来没有这样舒坦过,近似于麻醉的感觉瞬间就布满了全身。

他的诗总是在闲处落笔,绝处开花,颠覆了你所有的想象、认知和经验,有险峻奇崛之美。一个在汉语中修行的人,得有格局和定力。格局越大,创作的成本就越高,修行的难度就越大。像李海洲这样,每年就靠十来首诗打天下,是很危险的,但幸运的是,我们都记住了他。

“每一首诗都要有所贡献。”

这是李海洲的另一句话。话中有他不可一世的骄傲,也包含了他对自己创作的苛求。一个诗人这样要求,等于把自己逼到一个绝地。你可以对诗歌有所贡献,但每一首诗都要有所贡献,这意味着不仅不能重复自己,还要有所超越。

李海洲发表过的诗,我几乎都读过。每一首诗都让我有新的发现。要么是题材上的开拓,要么是创作境界的提升,要么是某个审美原则或者语法观念的颠覆。而最多的是,每一首诗里,都能看到他在语词使用上的创造性。没有审美疲劳,也没有任何既往经验的重复。每一首诗都是一个新的标准,一次新的尝试。他的诗整体风格变化不大,在万千诗歌中一眼就可以指认出来,但他在一种风格下却不断地变幻出剑和收剑的招式,甚至左右互搏,各种奇招、怪招、神招迭出,令人目不暇接。如果认真统计,在中国当代诗人中,李海洲诗歌中的用词量应该是最多最丰富的,也是最大胆的。所以,他的诗歌常有新鲜感和层出不穷的读者。这其中有普通的诗爱者,也有大家。

接下来,我们应该说说李海洲诗歌中的文人之气了。在重庆或者全国,只要是认识李海洲的人,你问他,李海洲是一个什么样的人,回答一定是千姿百态。但可以肯定的是,打死都没有几个人会说他是文人。

可以是兄弟,孝子,情种,也可以是江湖侠客。最多有知晓他真实情况的人,说他是一个著名媒体人。尽管读烂了万卷书,但其实他没真正上过大学,高中一毕业,他的老英雄父亲就迫不及待地把他送到了军营,但注意,他是一个扛起《二十四史》和唐诗宋词去当兵的人。所以,他的一生注定充满了书卷气和诗意。

他为人侠气十足,仗义疏财,在兄弟中有“及时雨”一样的大名声,不到20岁就开始在诗界享有“少年天才”的美誉。关键是他在诗歌之外还有一些特别著名的手艺:媒体策划、运营推广、品牌包装。他靠此在传媒界活得风生水起。他做城市品牌和旅游营销匠心独具,还给《星星》诗刊设计封面,给电影和网剧写歌词。由于爱吃,有些酒馆是他一手策划起来的,当然,也有一些酒馆是他天天带着朋友们吃垮了的。他本人旗下有多家杂志、电影公司、网站、APP,生活无忧。所以,他是中国诗人这个群体中活得比较体面的。

但他的诗歌里却充满文人之气。他用字考究,用词典雅庄重,行文举重若轻,结句行云流水。再加上骨子里深受中国儒家文化的影响,在他诗歌中,绝看不到离经叛道的行为,反而开创了一代传统文人的大雅之风。他为人幽默风趣,交友极为讲究。是敌人,横眉冷对;是兄弟,拔刀相助。写诗虽无章法可寻,但遣词造句却妙笔生花。在诗歌这个文明的江湖里,他又代表了诸多的不文明。

他总说没有时间写诗,却常年奢望染指随笔和小说。他偶然写个中篇,就摘取了川观文学奖,偶然写组随笔,就成了高考阅读题。他天天南来北往,饮马江湖,不是他签单,就是他买单。他活得像一个常年亏本的文学客栈。

我不得不说,他诗歌中各个层面透析出来的文人气质,让他的诗歌显得与众不同。他不像一般文人那样装腔作势,故弄玄虚。他始终在诗里面保持着一个传统文人的操守,不甘堕落,不入俗世,不苟且不偷生,希望凭文学之力改变现实,重塑理想,保持自我人格的完善。他虽是70后,但他的诗歌中却极少有朦胧诗和第三代诗歌的影子。无论是形式主义的开拓还是审美意义的挖掘,他都相对趋于保守,极少先锋或者探索的尝试。唯一的不同,是他在语言上的积极进取和改变,尤其是在修辞上的特立独行,反词性的种种努力,对词语外延的无限扩展,使他的诗歌充满了解构主义的痛快。

现在,让我们再选择集子中的一些“名篇”来具体谈谈李海洲的诗歌。

少于20行的诗歌在李海洲的整个创作中是极其少见的。他自以为傲的《母本》《有容》《秋天传》都是长诗。近年传诵的作品中,《春风送出快递》可不是一般意义上的快递,在撒满了“梧桐花的邮路”,他要快递的是“重庆”这座城市,是“雨天的磁器口”和“杭州的雪”,是整个“美术学院”“陪都暮色”“沙坪坝的余欢”以及“彗星和绝望”,而且这一切“请多情打开,用滥情埋葬”。在诗人的内心世界里,没有时间的差异和空间的距离,他渴望的是时空自由,是翻手为云、覆手为雨的快感,是生活状态和精神状态的二元统一。

媒体是李海洲比较熟悉的题材。《想起一个媒体人想不起他的理想》这首诗,仅从标题看,便确知他要表达的东西。在互联网时代,伴随着传统媒体的整体衰落,一群曾经充满新闻理想,企图以文治世的“无冕之王”突然不知所措。巨大的失落、无助和边缘化让这批即将步入中年的媒体工作者感到前途渺茫和无所适从。李海洲曾经和现在都是这个群体中的佼佼者,作为几本杂志的总编,现实的境遇也逼迫着他去思考并回答。“一夜之间/他和方向都有些老了/纸上的灰慢慢移到心上。”李海洲化实为虚,从容地率领他的词语帝国在纸的疆土上继续马蹄奔鸣。“他”老了,“方向”也老了,这是多么奇妙而独特的用词手法。“纸上的灰”不是被风吹走了,而是“慢慢移到心上”,心灰意冷到何种地步?这是一个时代的病,李海洲向我们演示了这类题材的操作方法:越大的题材越往小处写。他先是把一个群体浓缩成一个人,又把一个人剪辑成几个小片段,然后,把一些异想天开又活色生香的词语从一个个魔盒中放出来,逐一去寻找它们的匹配。词语与词语之间的关系,也是爱的关系,要让一个词爱上另一个词,只有爱才能让它们和谐地相处,也只有爱,两个看上去毫不相干的词,才会相映成趣、浑然天成。“太多的同袍站在歧路上/华盖稀疏,只开枝,不散叶/谁都预见过城堡的沉沦/预见空谈误国/但已经没有时间空谈/消逝太快,版面和薪水一减再减。”表达如此沉重的话题,李海洲的态度依然是温和的、冷静的,奇特的联想让许多词语都绝处逢生。

《燃灯上人》这个诗题,有点像一个武学宗师的名字。我知道这首诗是关于一个先驱者或者一个先行者的颂歌。李海洲用词,像开药方。每一个词都是一味药。而每一味药因为药性不同,所使用的剂量也就不同。“城门——积雪”“河流——叛逆”“灯”是用“良知点燃的”以及“被忧愤、绳索捆住的——肉体”“天空哭着冷冷的——流星”,尤其是“愁绪困在——鱼刺里”“灵魂的——遗孀”……你不得不被这种天才般的词语搭配惊吓住。奇瑰的想象能力,像不像一个老中医,随手一抓,便是洗尽铅华的配方,深入骨髓的良药。最后“他留下遗书,想让更多人醒来”,这就是“燃灯上人”的伟大。

《史书里的某个早春》有几个句子需要拿出来隆重炫耀一下。“危机四伏啊,危机左右对称”“从流言里找到安慰”“老人如落叶,飘散在高堂”“坏消息里长满荒草”。尤其是“坏消息里长满荒草”这样的句子,别开生面又意味深长。本来就是“坏消息”了,还要“长满荒草”。徐志摩《再别康桥》中也有这样一句:“向青草更青处。”二者有异曲同工之妙。有的人写了一辈子诗,却在他的诗里找不到一个句子像诗。李海洲的表达和发现近乎歇斯底里,这也是一个天才必须让同行仰望的高度。人的天分有时候就如同一个人的血统,与生俱来,不可复制,这不是任何努力和勤奋可以实现的。这些诗就像从李海洲的身体中长出来的。当我看到“危机左右对称”这样疯狂的语言时,才知道,原来任何极端的观点都能这样优雅地表达,何其匠心独运!

汉语在以前是没有语言学这个概念的,因此,我们研究汉文字和诗歌语言常常喜欢借助西方语言学的一些概念和研究成果,比如19世纪末期的索绪尔符号学。而汉字文化和英语世界的字母文化有着本质的不同。如果用西方语言学的理论来阐释中国的语言和诗歌,是会有偏颇的。所以我一直没有使用任何一种理论来解释和探讨李海洲诗歌中特殊的语言现象,因为没有一个现成的理论可以佐证他复杂的语言行为。

《孤城有寄》更是在深刻洞悉了词语内在秘密之后,用特殊手段搭建起来的一个词语的“乌托邦”。每个词语之间似乎都有一个联络的暗号,而这个暗号就藏在句子的肌理中。试图改变任何一个符号,都将是对原意的扭曲和中伤。“时间运走亡灵”“剪掉的呼吸悬停空中”“夜里,尊严来拜访过一次”……夜深人静时,你在灯下慢慢展开他的诗稿,迷迷糊糊中,就像有一双带有无穷力量的手,在替你打通任督二脉,每一个如鲠在喉的词语,“哗”地一下就咽进了胃里,气血全都通了。那些词和那些句子忽然就像幻觉一样,在寂寞的世界里飘荡,有些许的冷和残缺。这个时候才突然领悟到“病毒”为什么可以“把绝句化为流水”,因为像“绝句”这样四平八稳的抒情方式已不足以表达病毒带来的恐惧和震慑,只有把绝句化为流水才能更酣畅淋漓地跨越内心的千山万壑。而“夜晚”为什么“尊严来拜访了一次”呢?在醒着的时候,我们已经没有尊严了,虚弱的尊严也许只会出现在梦中。真是鬼斧神工的巧妙。

有一些诗是写人的。前辈鄢家发,编辑家欧阳斌,画家欧邹,诗人李亚伟、尚仲敏。李海洲有许多患难兄弟,他的诗歌中也经常出现他们的影子。他一如既往地在这些诗歌中,倾注着他的热情和心血。他的诗歌理想也最容易在这类诗歌中实现。他无论写谁,都很少情绪化,亦绝没有露骨的爱与憎。他惯用这些人物生活中的细节来佐证他们之间亲密无间的关系,甚至用这些朋友身上不完美的缺点来嘲笑、反讽这个同样并不完美的现实,并快慰平生。“谁能读懂我的孤独,谁就是我的灵魂。”他和朋友们互相呵护、体恤、吹捧、批评,甚至厮混在一起。“而我的体内,有一条大雪纷飞的街道/一直堵塞着大雪纷飞的这一世。”这里的“大雪纷飞”有苏东坡“大江东去”的感觉,美被美消解,爱被爱消解,大事被大事消解。

他写尚仲敏,“他的身体寂寥/内心空到可以塞进一个成都”。甚至在诗歌的结尾处还嘲笑似的幽了他一默:“快到家门的时候/他心若死灰,突然悲哀地想起/自己原来也是有妻室的人。”对尚仲敏的情感生活报以善意的戏谑。写李亚伟“即使转三世/也能次次相遇的才是兄弟/以醉为纲/喝下沟壑与天堑”。这是他一本正经地写兄弟,几乎没有任何调侃和反讽的意味。相对于酒肉朋友,他们是高几个档次的“以醉为纲”。“明天,我们都会成为醒在旅途的春日的脸/打马东去,大地上只剩下你的河流我的山岗。”他用极美的笔调布下严肃的局,把兄弟之情用柔软而灿烂的丝绸裹了一层又一层,再辅之以春雨、酒、诗话,格调高雅,情深意厚。他用笔依然突兀诡异,层峦叠嶂,刀刀见血封喉。

李海洲和李亚伟、尚仲敏是多年的好兄弟。一正一反,尚仲敏反着写,李亚伟正着写,正反两面都是有阳光的,开诚布公的,“让所有情怀释放,落满抱头痛哭的雨”。

《成都三人下午茶》也是写兄弟的,但不再是写兄弟情感,而是写人生感悟。很多年过去,每个人都经历过春秋,尚仲敏不再为钱奔忙,李亚伟不再为汉语和普洱奔忙。既然风花离开了雪月,怎么奔忙,讨论什么,都已经毫无意义。在成都的下午,坐下来,喝一杯茶,有意见,就一起说给世界去听,不必再在兄弟间唠叨:因为“人生卷边,高铁在隔窗轻唤我们”,因为青山遮不住,毕竟东流去。

《四弦十三寨》是一首典型的李海洲式抒情诗,像一首新《桃花源记》。“每一滴岁月都泡在米酒里/每一滴岁月,都有神的遗物”。这是诗人想象中的人间世象,不仅有斑斓的民风,幻境一般的生活图景,还有神性的光芒罩在他们头顶。“宠辱已经消亡”的十三寨,达到了“人和仙终于和解”。

其实我们看得最清楚的是,从多年前的少年天才到多年后的洗尽铅华,李海洲一直坚持着精准、独特、纯粹、完美的诗歌理想和高贵、良知、悲悯、尊严的人生理想。在他的诗歌里几乎找不到应景之作,在他看来诗歌写作是庄重之事,须有敬畏之心,不满意决不示人。这种“洁癖”,在当今诗坛确属罕见。而“高贵”这个词在中国的评价体系里是谨慎的,但在李海洲的《献给〈海上钢琴师〉》一诗中有着恰如其分的体验。经典影片《海上钢琴师》里的现实和理想令人唏嘘,但李海洲却用精准、雅正的书写赋予了我们难得一见的“高贵”。“你偷偷吻过的少女嘴唇肥美/她也许会在某个日落的黄昏想起你。”为什么会想起?因为主人公不仅“偷偷吻过”,甚至决意下船寻找。但高楼林立、雾霾深重的纽约和他想象中清洁单纯的物质世界格格不入,更与他尊严和美德至上的精神世界判若云泥,于是长叹一声回到船上……所以李海洲会写出神来之笔:“大海的蓝弹奏不出陆地的远”“船依旧漂泊,像精神的棺材”,于是“那一天之后,哭过的人们满目疮痍/但依旧沉浮在俗世不洁的岸边”。

心灵境界崇仰高尚和文字行为坚守尊严的李海洲,始终致力于在诗歌中保持高贵的体面和气质,多年来一直精心爱护自己诗歌的羽毛,以近乎痴狂甚至愚顽的方式追求完美。他身上不仅流淌着精神贵族的血,还投射着理想主义的光。

《想象一场不世出的爱情》就是这样一首“理想”之诗。葡萄藤、海岸线、明月、溪流、山涧、松香木、篝火、蔬菜、紫藤树、贝壳、杯状珊瑚,以及抹香鲸、刺猬、鸟雀,肤色闪亮的孩子,我和你……就是“理想国”的样子。细读这首诗,可以为我们找到一条自我拯救之路,并循着诗人设计的线索与方式,去铺设属于我们的“后院”甚至“墓床”。有读者感慨:“已经很久不见如此清晰、简捷和独具匠心的指引了!”灰烬之中,你是多么幸运!可以在理想国“打理着屋檐下沙沙轻响的诗篇”,“重新朗诵一个世界”给任何生命,也可以让“阳光卸掉我们身体的密码”,直到“起身为孩子们牵好被角,压住岁月”……艺术家段晴在反复读了这首诗31遍之后录制下来,并在文章中感叹:“谢谢李海洲,这是我近几年来读到的中国幅员内最具阳光质地与哲学语境的心灵诗!”

这样的理想之诗和心灵之诗定然是完美之诗。在李海洲的诗里,完美首先是唯美和纯粹的,比如《骊歌或离歌》,“那时候,未来夜深露重/我听见所有的街灯都在说我爱你”。比如 《睡莲科的克拉爱人》 中,“即使睡莲遍地,心有悲悯/你也难以独善其身”。而在感动了无数人的《夏天的少年们走过冬天》一诗里,李海洲说:“所有人谈吐平仄有序,随手写下的诗/任意夹在唐朝和宋朝中间。”快马轻裘,豪气干云,酣畅淋漓,唐诗宋词之间就是我们的作品,多么骄傲和惬意的人生!即便“衰老在引路,爱过的都如死灰”,即便“风雪有些紧”,但那又能怎样?李海洲用“请把诗的风纪扣系好”这个看似奇崛的句子,道出了关乎尊严、梦想、人格的坚定和持守,读来掷地有声。正是这样的坚定,赋予了“纯粹”全新的意蕴。

在高贵与完美之间,思想永远居于C位,唯有思想才是二者不朽的黏合剂。这又是李海洲诗歌带来的启迪,比如《起死回骸的赌局》。因为我们遭遇过太多轻浮、虚假和蝇营狗苟,唯独少见的是大悲痛、真清醒和诗人的尊严。还好出现了李海洲和他的《起死回骸的赌局》:“一只妖和一枚精完成了这一切。雨水应景/窗外哭着整个世界伤心的人。”寥寥两句便把我们带到某个至暗语境;而哀悼随之而来,“告别迷恋的琐事、小阳台、葳蕤的花骨”,甚至“告别容易生病”,世事和往昔留下难愈的伤痕,“难道真的只能置若罔闻?/难道是一偏之见遮蔽了小蓬莱的后路?”诘问里有诗人的疾首之痛,有“只用了半小时,世界就静默得语无伦次”的痛定思痛。李海洲清醒地知道,“那不经意说出的真理/说出了让复活的人重新寻死的理由”。他最后选择“我从此孤城紧闭/把心里那轮落日的苦、痛、安静、杂乱/慢慢熬制成中药”。此诗蕴含着深沉、博大、旷远的哲思,境界高远。

早在李海洲飞花摘叶的少年时代,他就说过:不要“因为诗歌语言中惊艳的美而忘记了隐藏在语言背后的思想”。一路走来,正是厚积而成的思想支撑着他高贵完美的诗歌风貌,使他成为当今诗坛独一无二、无法遮蔽的站在入海口的大诗人之一,而等待着他的,当然是更加宽宏的语言大海。

最后的重点在李海洲的《少时乡居生活图》上。这首诗没有少年维特的烦恼,有的只是一个少年曾经居住过的乡村生活全景图。这也不是一个少年眼中的乡村生活,而是一个刚刚进入中年的诗人眼中的少时生活。

每个人都有一片挥之不去的故土,一段深藏不露的感情。但诗歌中,怀念故土、寄笔乡情的文章太多了,几乎每一个诗人都写过。李海洲的《少时乡居生活图》,不像是一首诗的名字,像一幅画名,而且是一幅行云流水的国画。

这首诗集中地体现了李海洲抒情诗最大的风格:骈文和古体遗风。“祖父伫立屋檐听风声/祖母在堂前喊家燕”,“从夕光里返回,翅膀积满暮色”,这种句式如同古体诗的译品。听风声、喊家燕、积满暮色,都带有明显的古语之风。而接下来的,“李花清肺”“木门青苔”“半湾羞嫩的腮”……已经接近古语表达了。这种表达方式的特点在于,用词节俭、典雅,用语古色古香,韵味悠长,山高水远。这种例子满篇皆是,不一一赘述。

他诗歌的第二个风格:意象考究,略显生僻。罗汉果、松针、青砖灰瓦、水墨、太师椅、神龛、木格窗、纹理、焚香人……几乎每一句诗歌中都可以拈出这样一个意象,很少有其他诗人用过,它们一进入李海洲的句子里面,几经变化,便出落得楚楚动人。而且,我们仔细研究它们,便愈发觉得这是考究的结果。每一个意象,都自带诗意,有年代感。像太师椅、木格窗、焚香人,似乎都是从记忆中打捞出来的旧时物件,代入感很强。擅用名词是他一大特色,而且这些名词在他手中可以幻化出各种词性。

第三个特点,就是擅长细节的抓取,有很强的画面感。“门洞和矮墙,是撤离的坦途”“蟋蟀和花瓢虫/一个搭桥,另一个摆渡”,这是逃学的细节。“你黑布鞋的白边会脏吗”“你踩着青冈叶去找白蘑菇”“菌子追蘑菇,牛撵犁”,这是生活中的细节。黑布鞋的白边,多么琐碎的发现。他对每一个细节的抓取,都是有独到眼光的,这就是所谓美的发现。或者叫“妙悟”“别眼”。李海洲诗歌中的细节本身是美的,他又有一双发现美的眼睛,表现美的技巧,所以,他的诗歌白璧无瑕,充满了浪漫主义的美感。

李海洲抒情诗的第四个特点是诗化的功力。他似乎写什么都觉得好看,用哪个词都觉得恰到好处,怎么写都觉得妙笔生花,开头、结尾、转换,常常水到渠成。这就是诗化的功力。“诗化”这个词本专指诗化小说或者小说的诗化,我这里用来形容把一切变为诗的能力。“虫鸣”和“月亮”是两个已经被用烂了的词,附着在它们身上的诗意的光芒也已经褪尽。但李海洲是这样用的,“昨夜的虫鸣运着风/像谁往心里运着月亮”,一下子就用活了两个死词。再如,“少年用忧伤的血液寄养乡村”,他又用活了血液和乡村两个旧词。“麦苗弯腰和风说话”,单个的词都快要憋出毛病来了,又是李海洲救活了它们。这种诗化的能力归根结底是一种人文精神积淀和语言发散的能力,就像粮食酿成美酒一样,水、气候、工艺、窖池缺一不可。诗化的能力也是一个诗人综合素养和实力的体现。

李海洲把每一个字、词、句子,甚至标点符号都看作是他的兄弟,他是那么纯洁地爱着它们、护着它们,并赋予它们高尚的情操、健康的体魄和美满的生活样本,他与它们朝夕相处、灵魂相通,它们又反过来投桃报李。正是因为李海洲有成千上万个这样的兄弟,并与它们并肩作战,他才拥有了一个帝王般的威严和奢靡,我们才看见了一个纸上帝国的复活。

爱因斯坦的绵祆 评论 李海洲《明月陪》和一个纸:必须搞一本!

爱因斯坦的绵祆 评论 李海洲《明月陪》和一个纸:必须搞一本!

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号