当代诗中的“维米尔”

从催眠的世界中不断醒来:当代诗的限度及可能

——谈朱朱的视觉及历史想象力

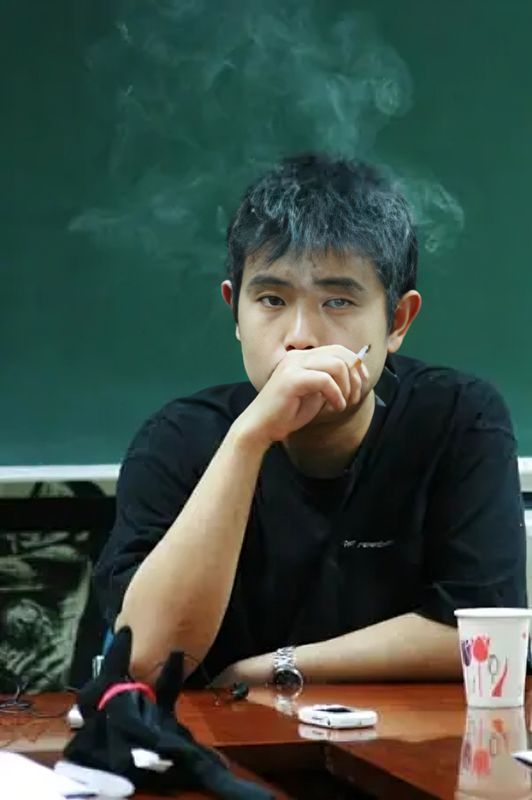

姜涛

姜涛,1970年生,先后就读于清华大学、北京大学,现任教于北京大学中文系,副教授,研究方向为20世纪中国新诗及现代文学与社会文化,出版有诗集《我们共同的美好世界》《好消息》、《鸟经》、专著《公寓里的塔:1920年代中国的文学与青年》、《巴枯宁的手》、《新诗集与中国新诗的发生》等。曾获“刘丽安诗歌奖”、“全国优秀博士论文奖”、“十大新锐诗歌批评家”、“汉语诗歌十佳诗人”、“教育部名栏;现代诗学研究奖”、“王瑶学术奖青年著作奖”、“唐弢青年文学研究奖”、“《诗东西》诗歌批评奖”等。

大概90年代中期,忘记了在哪本诗刊上,第一次读到了朱朱的诗,包括《克制的、太克制的》这一首,结尾“她将电线拖到树下,/熨好的裤子像宪法,无可挑剔”一句,当时留下的印象太过鲜明,感觉有一把裁缝的剪刀在脸上掠过,略显暴力,还带了一点法律专业的严苛性。那个年代,整个社会在转型中野心勃勃,又处处显得粗枝大叶,年轻诗人渴望泥沙聚下的语言能量,能把句子写得这么干净、精准的作者,实在少见。但另一方面,句子(裤子)平直的缝线,又好像在“太克制了”之中,有意掩饰了某种内在的狂野、神经质。

这样的矛盾性,朱朱的评论者也注意到了,他的优雅,好像一副“淬炼的铠甲”,抵抗外部干扰的同时,何尝没有向内强力给出一种秩序。因而,他早期的作品,常常暗含了内外的紧张,室内的整饬、自我的内在敏感、深邃,与稍显混乱、嘈杂的外部,形成一种相互抵抗又依赖的结构。有时猝然分离,则会带来一种震惊的效果:

我获得的是一种被处决后的安宁,头颅撂在一边。

周围,同情的屋顶成排,它们彼此紧挨着。小镇居民们的身影一掠而过,只有等它们没入了深巷,才会发出议论的啼声。

——《林中空地》

显然,这是一个触目惊心的段落,却又让读到的人,免不了心领神会:只有在极端决绝的状态下,在一种“身首异处”的断念中,灵魂才能获得全然的安宁。林中空地上那个头颅的视角,似乎也能为我们分享:仰面躺在那里,能看见蓝天,看见树梢的晃动,甚至能感到有一丝凉风,吹进了脖颈。朱朱写过有关鲁迅的诗,周围密匝的屋顶、掠过的身影和市声,不难让人想到鲁迅的文学原型:封闭的江南小镇、“砍头”的主题、庸众的围观与独异的个人。只不过,在朱朱这里,“个”与“群”的对峙,不单指向文化批判,它更像一种自我生成的仪式,某种心智的内在秩序,恰恰需要以外部的喧扰,乃至一种暴力为媒介。“它需要外部而来的重重的一戳”,这是他后来名作《江南共和国》中,格外耀眼的一句。

当代先锋诗,兴起于“文革”之后“我不相信”一类精神气场,大家争先恐后,比赛着甩脱革命时代的大结构、大叙事。但事实上,逃离的过程不免是再次的卷入。无论“朦胧”还是“后朦胧”,即便祛除了原来的意识形态内涵,20世纪革命年代的精神传统仍深刻在场,暗中决定了不止一代人的惯习、癖好和姿态。譬如,当代诗人普遍信奉一种语言机会主义,认为即兴挥洒,才能歪打正着,不断把握语言的奇迹瞬间,“敢叫日月换新天”。这样的“无政府”态度,距离20世纪的革命豪情,其实并不遥远,依赖于对个人乃至集体之主体能动性——“心之力”的高度信赖。顾城曾十分认真地说:中国道家文化的无为、无不为,一经翻转就是无所不为、无法无天,自孙悟空“大闹天宫”到20世纪的激进革命,都不外在这一传统,身为中国诗人,因此有理由“解脱一切概念和目的的束缚”。这样的武断和粗率,恐怕多数人都不会在意,觉得只是诗人性情之表现,殊不知其背后有多少集体性狂热,在历史颠倒的过程中弥散。连温柔敦厚的张枣,也曾说在他那一代人那里,即使温柔,也有走极端的特质,是一种“霸道”的温柔。在这样的氛围中,读朱朱的诗,看他用异样的眼光打量周遭,利用内外的反差剪出一条条汉语的裤线,我们有理由相信,新一代或许厌倦了不求甚解的文化,沿着屋顶之上“蹄声”散开的纹路,当代诗也有了走出固有精神结构的可能。

这是朱朱早期诗歌给我的印象,精准、微妙,在漫不经心之中,能将词的序列意外震悚。他的诗也和他的人一样,是天生的衣服架子,刚好装得下了一个疏离、飘忽的自我,衬得出现代文艺“衰雅”的风姿。但老实说,这样的写作可以独自深远,却还在现代文艺的基本轨道上,前途未必可观。2000年前后,他转向叙事诗的写作,对个人而言,这是一个相当成功的战略。那件无形“淬炼的铠甲”,似乎被主动脱下了,内向矜持的自我开始移步室外,走入更广阔的时空,或者说将外部的戳伤、他人的故事,一次次内化为新的写作激情。这首先全面更新了他的语风。

刚才提到,朱朱的抒情短诗在散漫之中,往往能一语中的,但和部分当代诗一样,乐得享受“跳来跳去”的乐趣,语义的跨度大、私密性强,不少句子的妙处,仅有一二圈内友人能懂。像《厨房之歌》中的“我们只管在饥饿的间歇里等待”,看过刘立杆对其家居生活的介绍,我才能知道,这一句是如何的传神。但叙事诗,不同于90年代以来包含叙事性的诗,它首先要放弃蒙太奇的“红利”,要恢复一种讲故事的技巧,一种可将虚构空间用细节填满的耐心。像《鲁宾逊》这一首,朱朱在访谈中称它好像是对自己的一次施暴,必须硬了头皮,才能一直写了下去,但这次“施暴”,无疑是成功的。诗中的“我”,以一位遭遇车祸的艺术家为原型,瘫痪在床,也像一株植物永远种在了床上。“我”的戏剧独白,为什么让朱朱如此着迷,我猜不外乎这种失去全部行动可能的状态,恰好提供了一次完美的、从虚空中创造世界的机会。

这也是鲁宾逊的状态,孤身一人,荒岛余生,同样也面对了一次孤独创世的机会。在我们的印象中,鲁宾逊是一个冒险的旅行者,在求生方面坚忍不拔,但事实上,他还是一个虔诚的清教徒,按照马克斯·韦伯的逻辑,还是一个精于“算计”的资产阶级原型。他的历险开始于不安定的闯荡,而终于理性的设计和秩序,冒险的冲动与现代人的理性,在他这里结合在一起,包含了自我救赎的意味。对于诗中的“我”而言,虚空中的画板,正像海中的小岛,等待一个禁欲的冒险者,将秩序、理性和主权,赋予在它全部的荒凉之上,病床上不能动弹的“我”,也由此获得另一种行动的可能:

先是染红那个用以调试输液速度的

小塑料包,

然后像一个作战图上的红箭头往上,

喷向倒挂在那个顶端的

大药液瓶中,

小花一样在水中绽开,

或者像章鱼施放的烟雾,

原子弹爆炸。

我被自己的能量迷住了

输液时,一滴血倒流入输液管。“我”在虚空中屏息、凝神,观察这一滴血的旅行,专注于想象,这一过程本身,也构成了救赎:“我终于画了一幅画,以一种另外的方式”。在这里,面具已被摘下,独白的“鲁宾逊”就是诗人自己,他要将自己放逐到一个空的故事原型中,然后凭借意志和想象力,赋予这个故事全部的细节和层次。显然,面对语言“核爆”后的现场,他也“被自己的能量迷住了”。

二

鲁宾逊在荒岛上,建筑、栽种、制作、捕获野人,并将其教化;诗人或艺术家,布局谋篇,在虚空中运斤,两种可平行比较的行为,都暗示了一种现代理性的强大规划。当代诗人普遍信奉的机会主义原则,喜欢在跳来跳去中享受语言即兴的活力,朱朱转向“叙事”,至少在个人脉络中,却无意中矫正了现代文艺对任性美学、对“蒙太奇”的过度依赖。正如鲁宾逊“不安定”的冒险精神,内在结合了清教的禁欲理性,在朱朱的身体里,那个看似神经质的“内在之我”,其实具有极强的拓殖能力、构造能力。特别是在一些篇幅稍长的叙事诗中,我们能感受到,对于刻画经验、场景的完整性,他有一种近乎偏执的爱好,他的想象力因而也具有一种强烈的视觉性。

《青烟》一诗,据诗人自己介绍,灵感得自“一幅旧上海烟草公司的广告画”,它的构思和佩索阿的《视觉性情人》也有一定关联。某种意义上,要感受朱朱的视觉性想象力,这一首应该是首选。

清澈的刘海;

发髻盘卷,一个标准的小妇人。

她那张椭圆

的脸,像一只提前

报答了气候的水蜜桃。

开头这一节,朱朱像在用文字绣像,既精雕细刻,又能烘云托月。然而,诗中的那个画师,或许是写作者自己的投影。但《青烟》的构造,与其像一幅油画,不如说具有一种动态的电影感,沿了模特的视线,朱朱用文字虚拟了一个镜头的游走、推转,从室内到室外,由此时此地,腾挪到多个时空,模特背后的沪上风景,以及广阔、多层次的生活世界,被徐徐展示出来:

透过画家背后的窗,可以望见外滩。

江水打着木桩。一艘单桅船驶向对岸荒岛上。

……

她已经在逛街,已经

懒洋洋地躺在了一张长榻上分开了双腿

大声的打呵欠,已经

奔跑在天边映黄了溪流的油菜田里。

游走的过程,是观看之中主客关系不断被拆解的过程,就连模特的真身,也从旗袍中那个青花的“壳”里跑了出来,走到画家的背后,审视起自己画中的形象。这首诗包含了对视觉形象的深深迷恋,画家(诗人)无疑爱上了自己的“视觉性情人”,但他的视觉想象力不只追逐、簇拥了情人的形象,更是分析性、间离性的,在完整呈现一次观看过程的同时,也暴露了视觉消费的暴力性,质询了那个青花“模壳”的生成。当摄影师(嫖客)“把粗壮奇长的镜头伸出”,“她顺势给他一个微笑,甜甜的”。这个“微笑”很职业,对于这首诗的读者而言,同样构成了一种挑衅。

顺便提一句,由于构思的缜密和层次的繁复,朱朱的诗是非常好的“细读”对象。我曾在课堂上和学生一起讨论过《青烟》,涉及怎么理解画家不停涂抹的那道“烟”,有学生提到本雅明在《机械复制时代艺术作品》中关于“灵韵”的论述。在本雅明早已成为“文青”必读的年代,这并不让人意外。有意思的是,另一位学生在报告中,则从《青烟》一直说到“全球化”的批判,认为这首诗内在拆解了流俗的“上海怀旧”,而“全球化”带来的一个结果,就是类似“仿像”的无边生产与再消费。这位同学的左翼立场鲜明,在他的阅读感受中,朱朱应该是自己的“同路人”。这个判断,我想诗人自己未必同意,但画幅深浅之中,他对“视觉性情人”的爱慕,确实带了一种自我检视的成分。大概十几年前,老上海的广告画、月份牌,一时间成为时尚媒体和文化学者热衷的话题,这个潮流后来扩张为部分国人追慕的“民国范”。但“扛着红旗反红旗”,朱朱能在看似趋时的书写颠倒、反动,牵带出内在的批判性,这或许是“抵抗又依赖”的精神结构之延伸。《小城》的最末一句“我们的一生/就是桃花源和它的敌人”,可谓卒章显志,诗人批评家秦晓宇一篇很有见地的评论,也借用这个句式,取名“江南和它的敌人”。

事实上,有关“看”的诗学、凝视的诗学,在文学史上是由来已久的传统。远的不说,在中国现代文学的脉络中,对世间万汇、自然风景的观看,往往与一种将世界内在化的现代感伤相关:

黑夜占领了全个河面时,还可以看到木筏上的火光,吊脚楼窗口的灯光,以及上岸下船在河岸大石间飘忽动人的火炬红光。这时节岸上船上皆有人说话,吊脚楼上且有妇人在黯淡的灯光下唱小曲的声音,……此后固执而又柔和的声音,将在我耳边永远不会消失。我觉得忧郁起来了。我仿佛触着了这世界上一点东西。看明白了这世界上一点东西,心里软和得很。

上面这段文字,出自沈从文1930年代的《湘行散记·鸭窠围的夜》。一个还乡的旅人,凝眸于暮色中的水上风景,在光、影、声、色的交织变幻中,感受平凡琐屑的人和事,以近乎沉默的方式轮回、重复着,在挽歌式的启悟中,一个“软和得很”的抒情内面,由是凸显了出来。朱朱的视觉性想象力,也散发浓郁抒情气息,却并不指向感伤的内面“风景”,对于此类书写,甚至有一种天然的抵拒。在《视觉性情人》中,佩索阿说对他而言,“唯一的博物馆就是生活的全部,那里的图画总是绝对精确,任何不精确的存在者都归因于旁观者的自身缺陷”。这样的说法,用在朱朱身上,其实大致不差,换句话说,他的视觉想象力,更多与客观性、精确性相关,在语言中呈现一个个形象,也就是完美心智的一次次显现。这也让我想到了17世纪荷兰画家维米尔,朱朱不止一次提到他对维米尔的偏爱。

在绘画及视觉艺术方面,我完全是个外行,刚好对于维米尔,还有一点直观的认识。2011年春,在东京涩谷的一家美术馆里,有幸看到过他的几幅真迹,当时一下子就被深深吸引,特别是《地理学家》这一幅。作为一位风俗画家,维米尔画的多是市井生活,场景也多为室内,在画幅左侧,他往往会安排一扇窗户,让外部的光线洒入,带来一种光影错落的层次性和纵深感。《地理学家》也如是构图:身披长袍的地理学者,目光投向窗外,好像陷入片刻的冥想;窗外的光线,则反过来勾勒出学者的工作现场,窗帘、桌布、翻动的图纸、手中的圆规,以及墙上的地图、地球仪。此后,翻阅一些相关文献,我也大致知道了17世纪,正是“地理大发现”的时代,全球航路的扩张与天文学的发展,提供了全新的世界性感受,维米尔画中经常出现地图、地球仪,就反应了当时城市中的生活习尚。对于荷兰人而言,地图本身就可以作为世态风景画,挂在卧室里欣赏,体现了主人的良好教养。这意味着,在维米尔的时代,天文、航海、地理学、光学与艺术,还不是近代以来彼此分化的领域,而是共同指向对世界内在秩序的发现。赋予维米尔画面以深度和秩序的光线,并不是来自天堂,而是来自一种内在的笃定,来自天文学、透视技术、航海大发现所带来的主体自信。

对于维米尔,朱朱情有独钟,他的诗细节饱满,内部深邃,也有一种在窗前手抚万物的沉静。一首《地理教师》,还颇有几分大航海时代的理趣:

一只粘着胶带的旧地球仪

随着她的指尖慢慢转动,

她讲授维苏威火山和马里亚纳海沟,

低气压和热带雨林气候,冷暖锋

……

这首诗写少年人身体的觉醒,主题无甚稀奇,但“随着她的指尖”转动,火山、海沟、好望角、冷暖峰……,朱朱娴熟驾驭地理学、气象学的语汇,来绘制一幅身体和经验的地图,性的启蒙也被隐喻为对海洋、陆地和季候的发现。或许可以说,朱朱的视觉想象力,并未一味乞灵于奇迹的瞬间,而是发生在于有关世界的确定知识、信念之中,吻合于透视原则和事物的连贯性。正如维米尔画中那些阴影、褶皱、幽暗的地图,不可言喻的微妙,来自一束稳定心智投射出的光线。

爱因斯坦的绵祆 评论 姜涛 | 当代诗中的“维米:事实上,有关“看”的诗学、凝视的诗学,在文学史上是由来已久的传统。

爱因斯坦的绵祆 评论 姜涛 | 当代诗中的“维米:事实上,有关“看”的诗学、凝视的诗学,在文学史上是由来已久的传统。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号