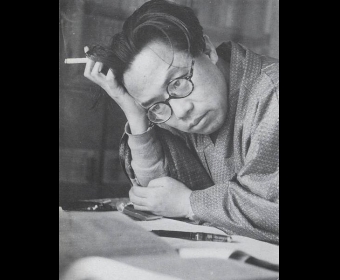

凸凹像

凸凹,本名魏平,男,汉,1962年生于四川都江堰,出版有7本诗集、1本随笔集,曾参加《诗刊》第15届青春诗会。中国作协会员。现供职于成都市龙泉驿区文体局

通联:610100成都市龙泉驿区北泉路美丰花苑3-2-8魏平

电话:028-88109956

邮箱:tuao@vip.35.com

诗观:诗就是在针尖上构筑广场

针尖广场

一个人,在针尖上构建广场

一万个人,在广场上朝圣锋芒

远望去:神树海上升

鸟儿在中部嘶鸣、盘桓、无限长大

一枝树梢撑开一片天空、一个世界

有根的广场

大地的精气、营养在蕊芯处相交

一圈一圈广场的涟漪,没有围墙和梁瓦的房子

雷声在死亡的枪口上散步、开花

万物复苏,鸢飞草长

两针交叉,十字架的广场,耶稣大写的广场

教徒头颅上日渐稀落的黑白柔针

针尖上的事业是血的事业

脂肪铺衍,毛发打结

光阴提取骨头的钙

又把古老的人民一百年一百年地收回

像打鱼人一把一把收回大网

成本牺牲,鳞片闪烁

一排又一排的鱼刺抵背张望

藏而不露——像那些习惯暗招的斗牛异士

革命的蛋白质在远离祖国的孤鸟

接近祖国。躯壳的揉和

上升或者坠落

无不呈现与地平线等距的弧度、瑰丽

和辽阔。祭祀者刻下的墓碑

让祭祀者本身成为新的墓碑

但墓志铭不出现——汉字呵

它们在鲜花耸涌的乳沟间艰难喘息

针尖上空无一人。只有那

随物赋形的梦魇轮转不休

建设者的鼻息温暖、湿润、清澈

与此对称的是镜中:一座城池的倏忽消失

只有占星术士,暮霭上的古代诗人

看见了意志的伤口和血

和一双双缝补的手

手!从闪电的炼狱中脱胎换骨的手

瘦骨嶙峋,比闪电更为迅捷、锋利

反托山河,并旋转大地

支点上坚爪伸出、张开的一刻

一介布衣的高贵气质布满天空的广场

灵魂的白马从血管中挣出,驰骋

广场的春天:一部宗教经书中压轴的插图

哦我的宗教

哦我的不落的宇宙旗幡

在无限小的地方创造无限大

在无限大的地方实现无限小

一只海螺吐出一个大海

正如一个大海流进一只海螺

是什么赋予广场以锐角、刀口

和广场的深度

是什么造就了针尖的草原、河流

和针尖的广度

这一刻。露天的广场曲径通幽

历史的空白地带夯进艺术的美学

过往的智慧、非洲狮、中世纪绞绳

羞处一羞再羞,防不胜防

这一刻。赤膊的针尖家园广袤、开放

季候的川剧变脸。那么多阳光的孩子

那么多手足、精血和尖厉

一下子跑出、打开,松弛下来

思想从针尖的广场隆隆驶过

赤脚的父亲从针尖的广场赤脚跑过

大火从针尖的广场烧过

冰雪从针尖的广场滚过

一根线针缝制多少嫁衣

一根药针滋养多少肌肤

一根钢钎打出多少天地

一根炮管轰出多少朝代

比宇宙的脸更大的这个广场

比时间的井更深的这个广场

一个汉字在临世、象形、飞翔

呵笔尖下的汉字,呵笔尖上的汉字

一颗,两颗,三颗……个儿一般高

无数颗针尖战友般并肩站立,紧紧拥抱在一起

亚当、夏娃出场

人类自此有了芭蕾的旋转和高度

像牙科医生拔除一颗痛牙

一颗病针拔出。一颗劲针插进

是一个什么词

跌落针林,迷失处女的幽香和方向

痛苦。憔悴。银须髯髯。诗人的心力

是在针尖上修建广场,又是

在广场上安装针尖

来了,广场呲开利牙,挺着刺刀

来了,针尖上飞机着陆

人民激情朗诵。前进与后退等速

当陨石砸来,飓风碾过

广场不动:看所有的城市正降至为自己的兄弟

宇宙的心、大海的心、历史的心

脑髓的心、血的心、呼吸的心

心的心

我说的是心的纵向叠累!我说的是心的横向铺衍!

2005.11.16-19

纪 念

——给安娜·阿赫玛托娃

阅读你,是一九八九年秋天,

而那时,你七十七岁的少女的肉体,

已离开我整整二十三年

和一个漫长的、只隔着乌苏里江的夏季。

百年诞辰,却无一字、一词留下,——

不仅是我,全世界都在向前,向前,

连莘莘学子们也在忙别的事情。

内部在外部找到了恰当的平衡。

而“阿赫玛托娃”,这个词,这个

男性俄罗斯中巨大的女性意象,

压迫、教化了我十一个春秋——

直到今天,我还迷失在白桦林围成的“室内”,

没有走出

一场紧跟一场的列宁格勒的飞雪。

“我活在世上……

你知道吗,这样的运道

我只巴望

仇人同我分尝。”

这是在巴黎,美术的海洋中,

谁与二十二岁的美丽结下诗歌的深仇?

是啊,我们的运道,竟如此相似,

又这般不同。

反革命的前夫……

永远的未婚夫……

独子列夫……

风雪中的祖国,皇村,肺结核的阴影……

我看见没落贵族的女儿,一个角色的难度:

矛盾,复杂,愁怨中的刚强:

刚强中的焦灼,宽容,反复,

和一次、一次,离去后的离去。

我还想用数字说话:写作,六十年,你。

我为写作而写作,贵在坚持;

你为神祗而写作,直到

肉身消亡——化为神祗。

谁比谁更无道理可讲?

“世上没有人比我们更豁达,

没有人比我们更傲岸、朴质。”

吟着这句诗,我矛盾,复杂,诚惶诚恐,

娘胎里就开始羞红,

至今不敢当众朗诵。

地主的女儿

她父亲富甲一方,是一个地主

她是地主惟一的女儿

我家有一张她少女时的黑白照片

那条又长又粗的独辫子

被她女中时代的手紧紧捂在胸前

那是五十年代,从凤鸣到内江,从内江到成都

她中学一毕业, 就在灌县参加了革命工作

她服从组织安排

先是售货员,后来是技术型干部

一个工人阶级的儿子,掰开她的手

抢到了那条又长又粗的独辫子

她一发狠,跑到川陕交界的大巴山中

跟了这个工人阶级的儿子一辈子

她为他生下了三个崽儿

老大是诗人,老二是经理,老三是警察

她出差去过遵义。如今已退休,且年高多病

勤俭持家的美德

使她至今没破过旅游的费,北京也没去过

这个老人,解放前的小姐,文革中的地主婆

她是我的母亲

那个工人阶级的儿子是我父亲

而我,我是他们的大崽儿,一个胡子拉碴的大崽儿

镜中的老虎

站在那个精贵的屁股后边

看不见的梦的阴影里

一个属虎的人如此真切地叠进虎的眼

眼很小,小得比虎口大,比脸大

夤夜中的光芒令玻璃不碎,不划伤

一个完整的吼,幻像,和梦虎人的梦

2004.9.25

真想虚构一阵风

真想虚构一阵风

以取代这一记一记流淌不休的

凛冽的耳光。甚至

可以把思想牵走,换一条牛入棚

任天国的乐手摔碎所有的琴骨

真想把身体的血

化作月亮的粉尘,叫今夜的盗墓人成为迷路客

再做一个造梦的器物

把永远无法想到的部分吆喝进去

2004.10.20

这些盐,海水的骨头

这些盐,海水的骨头

在征服与被征服的肉搏中

露出钝涩的锋刃

整个事件:太阳下白色的血迹

齿骨里苦咸的海鸟

蓝色的衣锦一件一件还乡

构成全部的胆怯、敬畏和记忆

呵,大海的心

呵,向南,向南,巨大无边的白骨耸立

攀上天堂的皇宫、龙椅

——这鱼的陆地被月光夜夜照映

所有彻底的仰视是鱼肚

白的美丽

2004.10.21

蚂蚁走在大风中

尘土的波澜一浪一浪打来,结实的蚂蚁

小小的肉身,眼不眨,脚不闪

是一艘身披盔甲的大船

大吨位的平稳把坚硬的大风慢慢地穿了个洞

是男战士,匍匐,藏枪,深入敌后

是女战士,昂首,挺胸,坚守后方

整整一上午大风的大手不停地捆绑

整整一上午大风的大手捆绑不住一只孤单的蚂蚁

鹰 背

我说的不是生长羽毛

托负青天的那一小块

温热的劲力。我说的鹰背

是大巴山中一个平常的地名

地处达县与万源之间

我说的是一堆高高的土石

上面世居着人民、庄稼和森林

成群的翔翅构成最昂贵的鹰牌腰带

一条河流

带不走赤脚的骨头

那一天我从鹰背走过

我说:平稳、巨大、沉重……

那一天我在鹰背俯瞰众山

一个骑鹰者的风范

被突至的山风吹向大巴山以外

苏 杭

不下地狱,就上苏杭

与“上有天堂,下有苏杭”略约相当

秋风含菊的季节

我走在离死亡之痛越来越远的异乡

一下飞机,就生发东坡模样

西子湖的水纹,拙政园的草木

吸纳着一只川籍蟋蟀的自由低吟、即兴编创

也就在那个时候突然想到百姓之想

突然想到故乡大巴山

哦百姓眼中的天堂——

该是一尾一尾衔成二十四个节气的鱼

一仓一仓码进除夕的粮

隔年的秋天。当我把故乡梦成苏杭:

鱼米如画、风景飘香

江南的秀雨无不下着丰衣足食的景象

而我的巴山,巴山呵:山洪袭来,一派河殇

2004.9.18于巴中. 恩阳. 登科宾馆

松花江

不仅是云和月,八千里路送子求学

哈尔滨。我还要去看一条河。

那条流淌在身体内部

冰渣咯着热血

不时从口腔高亢冒出、横在北方的河。

看见它是今秋的一个午后。

岛的太阳打开河的气息,风如蚂蚁

不停地搬着死鱼般的腥味。

——那些松香、花香、水之香哪去了?

谁把它们唱跑了调?

那天我才知道:

一条河可以带走历史,几千年的水歌

带不走化学弃物、污秽、思想,和几十年

的折腾。沿着河中空空的帆影

我寻找辽阔、澎湃流失的方向。

河边栈桥。我的屁股向太阳

头朝下,手在水中鱼摆-一个多年的愿望在成像。

不曾想刚走到中央大街

满手的松花江

就被一龙头自来水、几滴洁肤剂,洗白啦。

2004.9.5哈尔滨学府四道街

蝴 蝶

天空中的一小团红粉,离地丈二的

诡波谲云。爱情罩在里面

像身裹羽裳的宫女,瞒着神秘的孕情

在阴阳两界入土出地、倏忽一现

优雅的步态,轻质的技术

最薄的飞翔,把天空的大伞打得很开、很低

柔柔的刀片过来

一路的剧场铺满斩落的钉、截割的铁

魔方、镜:史书中最爱生梦的那页纸

窗上的树叶,黄昏的迷宫

青春的生命,忧伤的歌唱,女妖的干尸

哦,天!所有的血红舔回晦黯的激情

2004.10.16

猫头鹰

全世界的黑暗是一盏灯

一对带翼的眼睛蹲在灯光不能

照见的广场:冷峻,理智

匀速后退的呼吸梳理着坚吻的凶残

而衔着加速度的剑道,比灯灵、比光快

是全世界的盲点。是离开地图

一双瘦骨嶙峋的爪

突然深入敌人的铁胸,扯出隐藏的思想

垂暮之年。更像一匹孤峰

徐徐浮出阴界的海面

我们更多的时候是在阅读中遭遇它:

密涅瓦的猫头鹰,黑格尔的私生子

2004.10.16

大 河

一条大河,横亘在面前,大得不流动。

整个世界,除了天空、夕阳,就是大河。

尤利西斯漂泊十年也没见过它的样子。

没有岸,水草,鱼歌,年月,蚂蝗,和蝶尘。

我甚至也是这条河的一部分。

对于这条大河,我不能增加,删节,制止,划割。

或者推波助澜,掀起一小截尾部的鱼摆。

夕阳倾泻下来,没有限度地进入我的体内。

无数条血管像无数条江流涨破中年的骨肉。

仿佛恐龙灭绝时代的那场火灾、那场大血。

布满整条大河,地球,这个黄昏的呼吸。

又仿佛混沌初开,分不清

天在哪里,地在哪里,水在哪里,血在哪里。

我见过河南的黄河,重庆的长江,青岛的海。

还见过川东地区山洪暴发的样子。

它们都没有那么大,那么红。

并且,早已先后离开我的生活,远去了。

我所在的龙泉驿没有河,因此缺少直接的联想。

现在,除了在阅读中碰见,我已很难再记起它们。

这条大河,我不知道它从哪里来。

还到不到哪里去。而那个黄昏的场景。

不仅在夜晚,甚至白天,都会不时出现。

仿佛一个梦魇,一种幻像,大得不流动。

只有那水的声音,日夜轰鸣、咆哮、让我惊怵。

2001.1.12

(本栏所有文章为中国南方艺术独家所有,不得转载)

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号