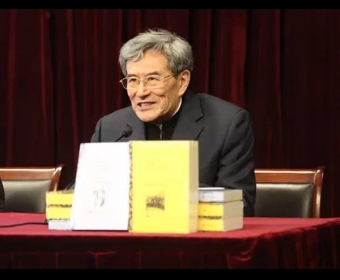

冯博一

今年的展览与2008年的展览如潮相比显然少了很多。08年的展览呈现大量的成名艺术家联展,动辄十几人甚或几十人的联展,策展人一般从美术史的角度进行梳理,也不排除大量的纯商业性联展。而今年以来大量缩水的展览规模以及展览数量让当代艺术的热度有很大程度的降温。今年的展览显现出以实验性和学术性个案为策展的方向。由著名批评家、独立策展人冯博一在陈绫蕙当代空间举办的“空间的多米诺计划”艺术展就是从艺术家个人体验出发的实验性或探索性展览。

在中国当代艺术的发展过程中,自上世纪90年代初开始形成的独立策展人及展览,已经成为当代艺术发展变化的重要组成部分。中国当代艺术品的收藏中有大量的投资性或投机性收藏,导致展览、艺术活动的商业化愈演愈烈,作为独立策展人的冯博一同样要面对艺术与市场的博弈,在他看来“策展人策展理念的提出、艺术家的选择是由策展人来独立决定的。有些策展人参与其中的买卖与销售提成,那是对策展人称谓的亵渎,也就丧失了作为独立策展人的基本准则。”作为展览方案的筹划者和实施者,策展人所面对的问题和头绪非常复杂,包括:经费的筹集、展览场地的落实、艺术家作品与方案的调整、各位艺术家作品摆放的协调、展览的整体布置、画册的编辑、宣传的推广,甚至与布展工人、运输、保险公司的纠缠等等。而做一个有探索性和试验性的展览更是会遇到偶发的和不可预测的问题,通过采访让我们了解这个展览的诸多内情和策展的整个过程。

策展的基础

裴刚(雅昌艺术网记者):“多米诺”展的策划从什么时候开始的,选择目前这个画廊的空间与设想的要求有哪些契合?

冯博一:这个展览的想法是两年前想在何香凝美术馆做一个“深港澳”的展览。当时想在何香凝美术馆做。后来因为各种原因没有做成,那是07年就有这个方案了。后来没有做成,08年年底的时候,我和陈绫蕙谈这个方案。那时候就在排09年的计划,我说就在这儿吧。08年年底谈定了,我09年,春节之后这个方案基本上就出来了。本来说4月份,后来又推到6月份,所以说这个方案本身也不是临时做的。

大概基于两个想法:我觉得前两年展览太多,这个大家都很清楚。但是我个人又觉得还是缺乏特别深入的和比较新颖的一种展览方式。你说前两年的展览基本上都是一种模式,无论是个展还是联展。后来我想能不能在展览方式上,策展上有一个新的想法。就这样做了。然后有一个阶梯型的,就是接替,多米诺嘛,一个、一个的,就是推倒一个就一排。实际上是这么一个。再一个,我觉得能不能做得深入一点,或者是把过程本身,包括艺术家最开始接到邀请之后,根据空间,根据策展人的一些想法,他们怎么来做这个方案,作品方案。做完作品方案之后怎么调整,逐步实施,大概是这么一个。我想人也不在于多,也不在于规模多大,可以作为一种尝试。

第二,我觉得作为画廊,在金融危机的影响下应该怎么做?实际上这也是陈绫蕙跟我合作的一个背景。我们俩作为一个认同的,就是恰恰在这样一个金融危机的情况下,销售和艺术市场受到影响的情况下,做一个比较纯粹的实验性的。你看这个展览本身,我个人觉得没有什么商业性。你说这种展览,这种作品怎么能卖呢?然后艺术家也是根据这个方案重新创作新作品,也没有考虑商业、销售。从这种角度来说,我觉得画廊能够在这个阶段,这个时期,就是金融危机这个时期做一个比较纯粹的实验性的展览,也挺难得的。所以大概就是这样的一个考虑。

记者:选择陈绫蕙画廊,不仅是因为和陈绫蕙有这样一些想法,金融危机这样一个状态下的想法,另外和她的空间也有关系。

冯博一:我和陈绫蕙合作她们有两个定位:一个是年轻人的;另一个是比较推崇实验性的。所以从这个角度来说有点不谋而合,或者是一种合作的基础。

策展的针对性

记者:这个展览更像是您作为策展人和艺术家共同完成的一件作品。不像其他的展览,仅是策展人把作品摆放在空间里面合适的位置上就完了。而您是介入了创作。

冯博一:我介入得还算挺多的。因为一般的展览不管怎么布展,最后都是展览开幕,呈现一个完整的和已经布好的那么一个形态。你刚才的那个问题,我所谓介入得比较多,其实跟艺术家也有一点带命题创作的因素。就是我提出了一个概念,比如说跟这个空间的关系,怎么呈现这个过程,艺术家也是根据我这个方案重新思考之后出的方案。实际上,这种带有命题性创作的本身,我作为一个参与者也介入了,不是说拿现成的作品或者是以前的作品,张三李四的摆在一个空间里面。都是根据这个空间,根据这个主题来创作的。

最关键的是什么呢?他们的方案也是在不断地讨论过程当中,逐步地丰富和可实施性。像有的艺术家,刚开始那个方案可能没有实施,也挺好的,但是实施起来肯定有困难,比如受到各方面条件的限制,包括经费,包括人力之类的。不断调整之后,最后落实成这样一个情况。包括我在跟他们通信,反正是一直在讨论。所以,我觉得就是介入得比较深。绝不是那种,因为我觉得那种模式太多了,就是策展人找一些艺术家,起一个题目,做一个开幕式,然后展出。

记者:这次展览的作品和展示空间的关系非常紧密。这种作品和空间的关系,是您一直以来贯彻的策展思路,还是对这个方面有新的思考?

冯博一:我一直比较重视,因为我觉得每个展览都有每个展览的针对性,每个展览都有每个展览希望提示的问题。这次的展览,我就比较强调怎么把陈绫蕙当代空间作为一个展示空间,或者是实验作品的一个空间。其实很多艺术家在这方面表现得挺充分的,或者是体现得比较丰富。

举一个例子,比如说梁硕的那个楼梯,我觉得比较典型。就是说他是考察完场地,看了那个场地之后,他琢磨的一个方案。其实跟他原来的创作也有关系,以前他也做过类似这种的。我是上次在他的工作室看到一个作品,他把一个工字钢用焊枪切割。切割了之后,他再给焊回去。原来那个工字钢是挺标准的,直的,切割完了之后再焊回去就变形了。他就做这种,我对这种作品很感兴趣。

为什么?就是他抛开了所谓意识形态化的东西,政治性的东西和所谓社会学的东西。

记者:就是很感性的体验。

冯博一:体验,一种很感性的体验。我觉得有点无为而治,有一点东方情结,东方禅宗的意味。

记者:似乎是不经意,其实给人的感受很复杂。

冯博一:我觉得他的典型性在于什么呢?比如刚才我给你举的那个例子,他就是有点自我较劲,说通俗了就是较劲。楼梯是一个正常的带有功能性的东西,他在不改变原来结构的情况下,本来他是想全都封住,要上二楼,就连爬带滚的,后来主要是考虑到安全性的问题。后来我说:万一有小孩,万一有年纪大的,或者说女同志什么的,万一要出了危险怎么办,因为如果出问题的话,肯定陈绫蕙空间得负责任。后来就留了一条窄道。本来我说能不能在扇形的那个厅。但是梁硕又不希望像是一个雕塑,或者像是一个装置,他就一定贴切在这个空间里,而且一定要制造一个障碍。但是考虑了安全性,留了30公分。

记者:因为那个楼梯是不规则的形状。

冯博一:有尖的,有高的。他就是有一点制造障碍,然后跨越障碍。而且所有说参观的人,包括参展的艺术家和所有跟这个展览有关的工作人员,上楼下楼的都经过那里。他就是有一点较劲,制造障碍,我是这样理解的。那么他的作品就跟这个空间有一个特定的关联性。

记者:每个人要上楼梯的时候,必然又和这件作品发生了关系。

冯博一:对,又发生了关系,因为你绕不开。

记者:而且很自然地就发生关系了。

冯博一:你也绕不开。比如上边于凡、梁远苇他们要布展,或者参观的人要上去,肯定要上到二楼。

记者:艺术家开始布展、做作品就已经开放了。这个过程,大家都在参与。

冯博一:他那个作品,实际上就是说也有强迫感。比如说他作品跟楼上的于凡、史金淞,跟梁远苇的作品也都连上了。如果我要是看他们楼上的作品,就必须要上楼。他们要布展也必须上楼梯,比如说摄影师要拍照也得上楼梯。

记者:梁硕这件作品,其实是最贴切您策展的思路的。

冯博一:算是比较典型的。比如梁远苇那个,她就强调用胶布封在展厅的地面,然后人来回走,上面就有脚印的痕迹。

记者:有的也会被观众带走。

冯博一:对。比如说秦冲,他那个也特典型,就是他把烧的灰烬,人们在看展览的过程中,纸灰就随着脚带走了。或者说带到其它的地方了,都有这样的一个概念。

策展的类型

记者:在您的策展经验里面,这次展览会划分到哪一个类别里,比如说学术梳理、个案、或者是其他?

冯博一:我还是觉得这是带有实验性的一个展览。比如说上次深圳的“移花接木”展。用那个展览我给你举一个例子,或者做一个对比,其实那个展览也是一种展览方式。我根据什么呢?就是这些年来,艺术家创作的一个侧面,或者说一个层面,就是对经典绘画的改造。甭管它怎么改,当然都是根据经典作品或者是一个现有的图形、图式进行改造的。这是在创作中国当代艺术生态当中有一部分艺术家,利用这样一种带有很现代的方式进行创作。他可能是调侃的,有可能还是丑化的,也有可能是恶意、恶搞的,这也是流行文化的一种现象。那么我把这种现象串成一条线索。上次50多个艺术家。我觉得这种展览,就是根据一个创作的现象做了一个梳理,就是整理和呈现。比如说“移花接木”展里那么多的作品和艺术家,用各种方式改造,有隋建国那种给古希腊、罗马雕塑穿中山装的,也有像韩磊那样的作品,或者也有像徐冰表现中国文字的。“空间多米诺计划”,这个展览更多地是根据艺术家们的一种创作,比如他们都是比较实验性的,利用多种媒介,想法也比较活跃的。根据这个空间来处理作品。我举这个例子,就可以找到他们之间的区别。

如果按照我个人的分类,我可能把“多米诺骨牌”的展览作为我个人策划的一种实验,当然这种实验必须要联系到艺术家,就是我要跟艺术家,跟画廊这个空间,或者说跟这个机构发生关系。

记者:这次这个展览的艺术家是如何选定的?

冯博一:第一,我觉得这些艺术家相对还是比较边缘的。按所谓中国当代艺术,如果有主流的话,我觉得他们都是非主流的,比较边缘的。

第二,他们对艺术创作的态度执着、认真、具有探索性,以及自主性、独立性还是比较强的。我大概是从这个方面考虑得更多一点。

第三,我大概考虑了一个年龄层次。比如有60年代的,像秦冲、于凡、唐晖。有70年代的,史金淞、梁硕,当然也有80年代的,比如说像于吉,还有梁远苇,臧可心,这都是比较年轻的。大概就是这三个。当然最主要的或者说考虑最多的就是他们的实验性、探索性和相对的独立性。我没有找那些特所谓功成名就的人,我有意地回避。

比如说像唐晖,他也是美院的,应该已经是教授了,又是壁画系系主任,毕业之后就留校了。但是我觉得他在学院里的想象力、创造性还是比较突出的。你看这些人都不是特主流,不是在各种展览上,拍卖行上、艺术市场上,或者是时尚界都很时髦的人,或者说很明星化的人。

策展结果与期望的距离

记者:您目前的展览所呈现的效果和您自己设想的要达到有距离吗?

冯博一:还是有距离。特别坦率地说,不说名字,就是有一些个别人还不是特别认真,不是特别投入。我那个方案里头,我设想的挺好的。

记者:这个展览是几个人?

冯博一:原来是九个,实际上是八个。

记者:后来又少了一个人?

冯博一:少了一个人,这是一个。另外,可能也受到一些条件的限制。因为我们这次的展览给的材料费的补助不是很多,当然还是给的。我们叫做创作材料补助费,并不是提一个什么方案,需要多少钱,就会给多少钱。我的意思是说,如果经费非常充裕的话,可能实施起来,或者说从效果上来说会更好。但是,有些艺术家,就是你给我多少材料补助费,我就大概花多少钱;有的艺术原来的方案挺好的,我一看得五、六万,我花不起。我的意思就是举这个例子说明受到的限制。

第三,还是涉及到艺术系统的问题。比如说类似这种带有实验性的展览,而且是新创作的。那么这个时间也是有限的。我从开始邀请到展览,有一个时间限制,大概两三个月,可能有的想法未必就很成熟。但我还是觉得有一些人的想法有点简单,然后就实施了。我觉得缺乏那种比较缜密的,特别经得起推敲的。为什么我说当代艺术系统有关系呢?就是说当代艺术系统,比如说现在有一些人做观念艺术,做装置、做行为,一拍脑袋就是一主意,然后就做了,其实挺草率,挺简单的。但是有时候又赋予它很多的意义,或者是评论家、策展人又过度阐释。我觉得这是当代艺术系统存在的一个问题,在这个展览当中也多少有所反应。好像艺术就是一个游戏,就是一个主意,然后就做了。其实可能挺一般的。还是比较流于简单化,或者就是一个Idea,就是一个主意,就是一个想法,一个概念。但不是那种经得起时间和思考的。或者说它是不是能给人提供一个新的思路,开启了一个新的空间,但是这个我也承认,可能这是大师标准。我觉得有一些其实还可以考虑的更成熟。

策展人和艺术家的关系

记者:您对策展人和艺术家的关系怎么看?

冯博一:比如说从展览本身来说,它也可以作为展览史的一个个案,或者是一个片断,一个切片。我觉得当代艺术生态是由各种环节构成的。比如有艺术家,比如有策展人,也有批评家。当然也包括各种机构,包括你们媒体。我觉得就是各个方面构成了一个比较丰富的,或者是多元、多样的一个生态。如果具体划分,比如说这个展览,那么在这个展览的链条中,它肯定是要有艺术家、策展人、画廊机构。不说画廊机构,反正肯定要有一个空间机构来做,要不然在哪儿展。如果从这三个方面,三个环节来说,我觉得构成了一个链条。这个之间的关系,其实我一直认为就是一个平等合作的,而且各司其职的。也并不是说我服务于你,你得听从我的或者怎么样,就是一个平等合作的关系。

比如说策展人负责什么,艺术家承担什么,作为一个机构,一个空间提供什么。我觉得这几个方面构成了一个展览的完整性。从这个角度来说,我觉得策展人跟艺术家就是一个合作的关系。或者说艺术家、策展人跟机构,画廊也算是一个机构,因为这个机构也可以包括美术馆,也可以包括一个什么艺术空间,也可以包括画廊,甚至可以包括咱们这儿的咖啡馆,我觉得都可以。那么它是一个平等的关系,而且是一个合作的关系。

具体来说,比如说我有一个想法,我要做一个展览,那么我为什么邀请他作为参展艺术家?也是我根据他的作品作出我的判断。我觉得他适合,那么就一块合作。他为这个展览做一件作品。从某种角度上来说,这个展览是我策展人的事,但是这个策展人的展览又是由若干个艺术家个人的作品构成。可以说我通过这个展览实现了我的一个想法,或者说我做了一个实验。那么艺术家,也可以通过这样一个机会,实施了自己的一个作品或者说延续了自己的作品,或者是新创作了一个作品。那么也提供了一个机会,一个平台,一个展示的平台。比如说画廊通过这个展览,实际上也是表明画廊对当代艺术,当代形式之下的一种态度。

比如说我和陈绫蕙一块聊的时候,她就觉得恰恰在这个时候应该做一个比较纯粹的、探索性的、实验性的展览。从某种角度来讲,也应该是为了画廊机构的形象,来做的一个项目。我觉得就是这么一个关系,也不一定是说策展人服务于艺术家,或者说策展人掌握话语权,艺术家是为策展人做的,我觉得都不对,每个方面各有各的诉求,各有各的目的。如果通过一个展览,各自的诉求和目的都达到了,那我觉得这是一个比较好的结果,一个好的展览的效果。

记者:它应该是有一致性的。虽然也有磨合的东西。

冯博一:肯定都有一个基本的目标,就是说这是一个平行的、平等的合作。当然之间肯定有磨合,也有博弈,也有协调,也有沟通。

由这个问题可以牵扯到什么呢?比如说原来是九个人,其中参展艺术家辛云鹏,他提出的那个方案没法实施,又都不妥协。他的方案是这样的:他要把主办方画廊的一个工作人员,在她的工作期间带走。比如说带到咖啡馆里聊天,看电影,反正就是把她带走。就是中断她的工作。后来画廊不同意,画廊工作人员说我还有其它的事情。画廊觉得我不能因为你一个人的作品,最后影响到整个展览还有画廊的工作。所以画廊不同意,辛云鹏也不妥协。我说:“你再调整一下方案。”他不同意。后来就中断合作了。所以“多米诺骨牌”,有一个骨牌没有完成。

记者:就是在合作中出现问题了。

冯博一:我为这个事一直在跟辛云鹏讨论,我们俩的通信加起来有几千字,最后还是没有合作成,就算了。这就涉及到我这个想法在展览过程当中的沟通出现的情况。那么这个情况也是我始料不及的。当然我觉得也没有关系,因为在展览策划中,尤其是我这种方式,肯定会容易出现这种情况。而且我一直觉得实验,肯定不是很成熟的,肯定会有一些情况出现。

记者:涉及到作品在创作过程中而不是一个现成的作品放在空间里面。

冯博一:对,我不是说那种展览不好,而是太多了。就是刚才我强调的,怎么从展览方式或者其它方面换一个模式,换一个方式。那么换的过程本身就有实验性。

策展人与机构空间的合作

记者:您如何判断与哪些机构、画廊去合作策展?

冯博一:在我的这些策展当中,我跟美术馆打过交道,跟画廊,跟房地产公司,我还和西单图书大厦打过交道。我都做过,我觉得没有限制。因为什么呢?每个展览有每个展览的特点,每个展览有每个展览需要针对的问题和解决的问题。所以我不在乎跟谁合作。

记者:重点在于怎么去做。

冯博一:比如之前我在西单图书大厦的展览,那是一个有大量公众的展览空间,能不能把当代艺术的元素跟卖书的空间结合。比如说跟美术馆的合作,那么在美术馆就考虑美术馆作为一个艺术机构,它花的都是纳税人的钱,怎么来体现作为一个美术馆的功能。

举一个例子,美术馆有一个很大的功能就是艺术推广跟艺术教育。它除了展览还要兼具这种功能。但是现在国家的美术馆,在艺术教育功能上,我觉得特别欠缺。国外的美术馆在这个方面就做得比较到位,包括对儿童的,对老年人的,比如日本对妇女的,层次分得很细。当然它也做实验性的,也从美术史的角度做展览。所以还是根据功能来体现。并不是说我只跟美术馆合作,或者说我只跟画廊合作。主要看你希望达到什么目的,比如我和陈绫蕙这个空间合作,但是我不会考虑展览的商业性。这个是陈绫蕙的画廊,画廊是有商业性的。但是画廊的商业性跟策展人是没有任何关系的。

记者:展览所呈现的结果,还和空间管理者的趣味有关。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号