聂鲁达:我从未放弃过对孤独、愤怒和忧郁的表达

聂鲁达的这次访谈是由一次次的短访谈组合起来的。每天早上——他在自己房间里用完早餐之后——我们会在书房见面。

我会等着他处理邮件,为他的新书写新诗,或者修正智利新版《二十首情诗》的校样。

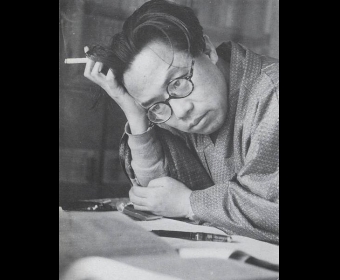

写新诗的时候,他会用绿墨水在一本普通的本子上写。 他可以在很短的时间里写出一首相当长的诗,之后他会稍作修改。之后这首诗会由他的秘书,也是他五十年的好友——奥梅罗·阿尔塞在打字机上打出来。

下午,在他每天的午觉之后,我们会坐在面向大海的露台上。聂鲁达说话的时候会手握录音机的话筒。话筒除了录下他的声音,还录下了海声作为背景。

——丽塔·圭波尔特,一九七一年

译 | 俞冰夏

《巴黎评论》:你最强烈的记忆是什么?

聂鲁达:我不知道。最强烈的记忆,也许是我在西班牙的生活——在那伟大的诗人兄弟会里。我从未在美洲有过这样的兄弟组合——“充满了各种八卦”,他们布宜诺斯艾利斯人会这么说。

之后,看到这些朋友被内战彻底击败是件让人痛苦的事情,这充分证明了我们在恐怖的现实里面对着法西斯主义压迫。

我的朋友们四处流窜,有些在那里被处决——比如加西亚·洛尔迦和米格尔·埃尔南德斯。另一些在流亡当中去世,还有一些仍在流亡。我的生活的那一部分非常丰富,充满了深刻的情绪,在我人生的演化当中起了至关重要的作用。

《巴黎评论》:从某种意义来说,你在加西亚·洛尔迦去世前写的对他的颂歌,预测了他悲剧性的结局。

聂鲁达:是的,那首诗很奇怪。奇怪是因为他曾经是个如此快乐的人,那么充满喜气的一个人。我根本不认识几个像他那样的人。

他是……好吧 我们不要说成功,但可以说生命之爱的化身。他享受人生的每一分钟——挥霍快乐。

从这种意义上说,处决他的罪行是法西斯主义最无法被宽恕的罪行之一。

《巴黎评论》:在印度的那几年里,你印象最深刻的是什么?

聂鲁达:我对印度之行中的遭遇没有准备。那片不熟悉的土壤的灿烂让我沉浸其中,但我感到十分绝望,因为我的生活和我的孤独过于长久。

有的时候我觉得自己被锁进了一部不会结束的胶片电影——一部十分美好的电影,但也是一部不允许我离开的电影。

我从未经历那些指导过很多南美人和其他外国人的神秘主义。那些去印度为他们的焦虑寻找宗教性解释的人看待一切事物的方式与我不同。

对我来说,我是被那里的社会条件所深深感动的———这个广大的、手无刀枪的国家,如此没有自我防卫能力,必然被帝国主义的绳索绑住。即使我总是偏爱的英国文化,也因为在那里从智慧层面上俘虏了那么多的印度人而让我感到仇恨。

虽然我在领事馆有工作,但我一直与那片大陆上的反叛青年混在一起。我认识了所有的革命派——那些最终为印度带来了独立的运动者。

《巴黎评论》:你的作品,与你的个人生活是不是紧密相连?

聂鲁达:一个诗人的生活自然应该反映在他的诗歌里。这是艺术的准则,也是生活的准则。

《巴黎评论》:你的作品可以被分为几个阶段吗?

聂鲁达:对此我有比较混乱的想法。我自己并没有各种阶段,但评论家们总是在发现这些阶段。

如果我可以说什么的话,我的诗歌有种生理上的素质——我还是男孩的时候诗歌有孩子气,我年轻的时候有些青涩,在我痛苦的时候十分凄凉,在我必须介入社会斗争的时候开始有战斗力。

这些倾向如今都被融入我现在的诗歌里。我总是出于内在的需要才写作,我想象对所有作家来说都一样,尤其是诗人。

《巴黎评论》:我见过你在车里写作。

聂鲁达:我在任何可以写作的时间和地点写作,我总是在写作。

《巴黎评论》:你说过你喜欢读侦探小说。你最喜欢的作家有哪些?

聂鲁达:侦探小说里一部伟大的文学作品是埃里克·安布勒的《德米特里奥斯的棺材》。我读过安布勒自此以后的所有作品,但没有一部有这一部里最基本的完美,那种特别的复杂,那种神秘的氛围。

西默农也很重要,但詹姆斯·哈德利·蔡斯超越了恐怖,超越了惊悚,也超越了一切其他写作当中的毁灭性。

《布兰德什小姐得不到兰花》是本很老的书,但它仍然是侦探小说里的里程碑作品。《布兰德什小姐得不到兰花》与威廉·福克纳的《圣殿》——一本很不好看但又很重要的作品——之间有种奇怪的相似,但我一直搞不清楚这两本书谁先谁后。

当然,提到侦探小说,我会想到达希尔·哈米特。他把这整个类型从一个非主流的魔咒里拯救了出来,给了它坚定的基石。他是个伟大的创造者,他之后有成千上万的追随者,约翰·麦克唐纳是其中最有才华的人之一。

所有这些作家都非常高产,他们工作非常辛苦。几乎所有这一门下的北美作家——侦探小说作家———也许是对北美资本主义社会批评最为尖锐的人。

没有比这些侦探小说里表现出来的政客与警察的疲惫与腐败、大城市里金钱的影响力、北美体制所有部分里充斥的腐败,以及“美国式生活”更能否定资本主义制度的了。

这可能是这个时代最有戏剧性的证词,然而这些责备又是最微薄的,因为文学评论家们从来不把侦探小说放在眼里。

《巴黎评论》:你想对今天拉丁美洲文坛发表什么意见?

聂鲁达:不管是洪都拉斯还是纽约,蒙得维的亚还是瓜亚基尔的西语文学杂志里,几乎都是同一种艾略特或者卡夫卡风格的时尚文学。这是种文化的殖民主义。

我们仍然处于欧洲的礼仪当中。在智利,打个比方说,每个家庭的女主人会带你参观某些东西——比如陶瓷盘——然后以一种得意的微笑告诉你:“进口的。”

在成千上万的智利家庭里摆设的那些难看的陶瓷品都是“进口的”,而它们都非常差,只不过是在德国或者法国的工厂里制造的。这些东西被认为质量很高仅仅因为它们是进口的。

《巴黎评论》:你会给年轻诗人什么建议?

聂鲁达:哦,对年轻诗人我没有建议可给!他们必须自己找到自己的路走。

他们会遇到表达的困境,他们必须自己克服。但我绝对不会建议他们从政治诗开始写起。

政治诗歌相比其他种类要更深厚,更情绪化——至少与情诗差不多——这些无法强迫,一旦强迫就会变得粗野、无法接受。

必须要写过其他所有种类的诗歌才能写政治诗。

真正的政治诗人要准备好接受扔向他的各种污蔑——背叛诗歌,或者背叛文学。然后,政治诗歌必须用极丰富的内容、本质、智慧与情绪来武装自己,这样它才能瞧不起其他东西。这很难做到。

《巴黎评论》:你说过《土地的居民》中的诗歌“不能帮助我生存。它们帮助我死亡”。

聂鲁达:《土地的居民》这本书是我人生当中最黑暗也最危险的一段时光。这本书里面是一些没有出口的诗歌。我几乎必须从中重生才能摆脱它们。

是西班牙内战把我从这个我至今不知其底的深渊里拯救出来,那些重要而严肃的事件让我必须冥想。

我曾经说过,如果我有足够的能力,我会禁止人们阅读这本书,制止这本书再加印。它把人生痛苦的负担夸张了,变成了一种精神压迫。

但我知道这是我最好的作品之一,它代表了我当时的思想。

当然,当一个人写作的时候——我不知道其他人是否如此——你应该思考你的诗句会停在哪里。

罗伯特·弗罗斯特在他的某篇散文里说诗歌必须只有哀伤一种倾向:“让哀伤只与诗歌独处。”但我不知道如果一个年轻人自杀了,血沾满他的书,他会作何感想。

这在我身上发生过——在这里,在这个国家。一个充满生命气息的男孩在我的书旁边自杀了。我并不真的感到对他的死亡负责。但这一页沾满血液的诗歌足够让不止一个诗人思考,应该让所有诗人思考……

当然,我的对手利用了这一点——就像他们利用我说的一切一样——他们在政治上利用了我对我自己的书的指责。他们认为我只想写快乐的、乐观的诗歌。他们不知道这件事。

我从未放弃过对孤独,对愤怒,对忧郁的表达。但我想要改变我的语气,去找到各种声音,去追随各种色彩,去各处寻找生命的力量——在创造中或者在毁灭中。

我的诗歌像我的生命一样经过各种阶段,从一个孤独的童年,到被困在一个遥远、幽闭国家的青年时期,我走了出去,把自己变成了人类大众的一部分。

我的人生成熟了,仅此而已。上个世纪,诗人被忧郁症折磨是种潮流。但也可以有懂得生活懂得其中的问题,冲破了风雨以后勇敢存活的诗人。走过了忧伤,得到了充足。

访谈有删减,全文收录在《巴黎评论:作家访谈2》中

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号