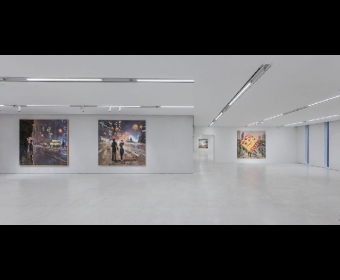

刘小东《烧耗子》,152×137cm,1998年,亚麻布,油画

走着,走着,你就走入了一幅画。

走着,走着,你看到自己竟然在一幅画中了。

其实,可以是另一种情形:比如,在不远处,或者在暗处,一个摄像头对着你,慢慢的,你进入了它的镜头——你,被这个摄像头的操作者以各种方式拍摄下来,如同那些写实主义的电影手法,你甚至没有化妆,甚至,就是通过那些笨拙的偷拍的小摄像机,你被再现在一个个经过剪辑了的图片中。

现在,你在一幅画中——无论多么写实,还是经过了绘画所需的颜料和光线等等媒介的处理而呈现为“形象”,这是一个绘画事件,在画布的表面所发生的事件。

或者,你在一个被处理或者没有经过怎么处理的图片上——当然任何的再现已经经过了器械过滤,受到了拍摄角度和选取意图、以及图片处理时的好坏效果等等的影响了。

在画中,在图片中,这之间的差别有多大?这些图像或影像与现实生活的差别有多大?我们的现实已经够现实了、够实在了!实在的就是真理?那些图像的表现或再现可以为我们带来真理?表达出生活的真实?

但是,我们为什么需要一幅画?我们需要进入画中才能体验到真实?

我们生活着,我们还一直生活得不够吗?我们在生活中!在它的里面,没有人能够脱离生活、摆脱生活。生活似乎是一道符咒,封印着我们。生活的气息和欲望都烙印和铭写在我们的生活——在生活的皮肤上——就在表面,这不是比喻,这是生活被关照或光照时的呈现方式:你看到的只是表面,深度也在表面,如同裹着我们的皮肤,如同画布本身,同时也在我们的穿着上,这个都是可以触摸到的。你要来触摸这生活的表面。你要承认这表皮,你要拥抱它,其实我们已经被它所拥抱。这不可见的表面已经成为了你身体的表皮之皮!覆盖在表皮的皮——是肉体上的生活之皮:我们的肉体形状等等可能不一样,内部器官可能有差异,但是,这张可以覆盖在我们肉身之皮上面——所增加的一层皮,可以是一样的,如果我们有着一样的生活。

这张生活为你植上的皮——你想撕去它?这几乎是不可能的。生活的所有事件都在这张生活所慢慢加在我们身体的皮上——习性之皮,皮上之皮——这是生活事件发生的位置:它包裹了你,你和世界的关系要通过这层“皮”来进行。你不可能撕去它,否则,你将看到血淋淋的另一张皮肉,那是你不愿意看到的,那是无尽的疼痛,无法再愈合的伤口。因此,这层生活之皮——也还是我们血肉的保护层。同时,当然,它也是我们感觉的囚笼。我们不可能逃脱它,我们甚至不可能直接认识它,我们不可能撕下来观察它,我们无法翻转过来检查它,我们披着它,如同那是一件无法脱下的衣衫。

这一张“皮”带着我们,它为我们感觉世界,这是我们在世界上的伪装,不是我们自己要如此伪装,而是生活强加给我们的:它告诉我们如何感受,我们如何被影响,我们如何被形象塑造,我们如何穿衣着装,如同脸谱印染了我们的样子和表情。这是实在的表皮,是表皮的事件。

摄影的图片和绘画的画布——也是一层皮,当我们出现在图片布或胶片上,以及画布上时,我们的这层皮被揭示了?被改变了?我们现在暂且抛开它们二者之间表现的差异。就它们的差异而言,因为画家刘小东本人的个人传记行为似乎在这里显得并不重要了,我们知道,画家刘小东于1992年担任过电影《北京杂种》的美术指导,1993年主演过电影《冬春的日子》,他对电影的镜头,对绘画和摄影的关系肯定有着洞见。他的所谓新写实的绘画,对日常生活的执着表现,与所拍摄的电影的写实风格有着相近之处,但是二者的差别不是我们现在讨论的问题。

还是让我们进入画家刘小东的一幅画:《烧耗子》。

我们如何能够进入这幅画?我们看到了我们在里面?我们进去了?如同画家刘小东一直有着一种奇怪的冲动:当他看到眼前的人,活生生的人,他就如同看到了一幅画,这是多么了不得的天赋!比如人物群像《青春故事》(1989年)就是画自己和周围的朋友们,似乎画家的眼睛有一种独特的光,一种魔眼,一下子照亮生活的真实;或者,他就试图把这些日常生活场景拍成纪实的电影,如他自己和朋友们拍过的电影。似乎他有一种暴露和照亮生活的冲动。

在1980年代的幻想破灭之后,这个时代的一切都更加裸露和暴露在商品经济的严酷现实面前,资本的太阳无形地在灼痛我们。我们只是要问:比如在他画的这幅名为“烧耗子”的油画中:如同那两个烧耗子的二十岁左右的年轻人,我们生活之皮就被显露出来了?我们就感受到了我们生活之皮的存在?

让我们先扫一眼画面:画面直贯着一条缓缓流动、并不太宽,还有着河岸的河流,河岸两边并行着绿色的树木,与高处的电线杆一道,河流一直伸向远方;画的近景是两个年轻人在烧一只耗子,着火的耗子在奔跑——似乎要把自己着火的皮跑掉似的;中景是河流的左边或画的左边是一栋高耸的居民楼,右边是两个在中途偶尔相遇的人,他们似乎在交谈什么,旁边是一道围墙,与河流一道并行着伸向画的里面和背景;画的远景处有一座桥,上面有穿过的电线杆。在中景,远离两个烧耗子的年青人,在河旁的右岸边,还有一个直立的年青人面对河水,似乎在沉思什么;画面最低处的右下角是那只着火燃烧的耗子,画上部的天空中有着卷动着的几抹黑色和刷出的浮云。

这是一个很日常生活的场景!可以发生在任何城市和城镇的邻近郊区的地方和白天,我们日常生活中随处可见两个这样的年轻人。

当然,画面的焦点,占据画面主导部分的是两个近似真人大小(152米高的画)的年青人!他们是年青人——穿着青灰色的西装,画面左边那个略为瘦一些的年青人是上下一套的套装,右手里拿着作为点火用而且底端还在燃烧的木棍,他的左手插在裤兜里,眼目略为低垂,嘴角带着笑意,似乎刚完成了一件杰作,右边的年轻人要略显胖一些,他的脚边是一堆杂草或者垃圾,他头低下来看着那只烧着的耗子,他也是穿着双排扣的西装,似乎这是1998年前后中国最为流行的西装款式,他不是套装,裤子是黑色灯芯绒的,他的双手则都悠闲地放在裤兜里,他似乎是在欣赏旁边朋友的杰作,他更多的是一个观望者和欣赏者?如同那个一只手拿木棍另一只手却放在裤兜的家伙——他现在也在欣赏自己的杰作——看着那只燃烧而跳动的耗子。画家让他们的着装显出差别,尤其是裤子和手的放置,隐含了什么呢?要我们把注意力转向这个裤子下面燃烧的耗子?他们的头发都是中间分开的分头,两个家伙看起来有着典型的小痞子的味道——无所事事,但是又精力旺盛,到处寻找发泄口的年青人。

他们似乎还在说着什么,作为悠闲的看客,肯定在评论那只着了火的耗子,跳着的耗子:看它如何跳,如何跑,如何可以摆脱自己身体或皮肤上的火!

他们如何评论这只可怜的耗子呢?他们如何说它?——他们所说的与我们这里要对那只可怜燃烧的耗子所说的有什么不同?比如我们这里对这幅画的所谓评论或评价?我们也在观看,我们针对这幅画的文字书写也是评论?我们要看什么评论什么?面对一只燃烧的耗子:它一直在燃烧,它燃烧的皮发着光!

现在,在画布上,它一直在燃烧!画的表面似乎也着火了——一幅表达燃烧的画如何不指向自身的燃烧?画布自身也在火焰中煎熬?当然,被点燃的耗子确实在火焰中煎熬!只是没有什么耗子的叫喊!绘画似乎是无法表现声音的呢。对此,我们能够说什么?

画面在说着什么:那两个看似与这里的烧耗子无关的路人——我们看到他们中的左边的一个侧着身,似乎是一个男性,右边的似乎是一个女性侧面对着对着他,但是她行走的方向是向着烧耗子的场景走过来。女性的头上似乎顶着什么?竟然是一个小孩!小孩的轮廓和颜色是明亮的白色,头上顶的小孩是宝贝,一个鲜活的生命,这就为这个场景徒然增加了无尽的难以言喻的反讽!显然这两个过路人正在交谈着什么,或者说那个左边的男性阻止了那个女性的步伐。他们在说着什么呢?他们在交谈——这是与烧耗子的事件无关的,他们有着他们所关心的,比如天气,后来,他们也许会闻到什么东西烧焦了的难闻的气味,甚至是皮肤烧焦了的臭味——那么,他们的交谈会被打断一下了?他们相会在长长高高的墙壁旁边,似乎这道高墙并没有妨碍他们的视野和行走。即便他们交谈什么秘密的事情,也有高墙挡住了。

画家把无关的对话和相关的对话放在一起,要“说明”什么?一幅画,总是要说什么的!任何图像都要有所说的对象和话头:这一次是与燃烧的耗子有关。哪怕绘画是沉默,没有言辞,但是它在回响什么?回响什么呢?耗子叫的声音?耗子燃烧时皮肤吱吱的声音?

这两个年青人为什么要通过燃烧一只耗子来相互说说什么?在这一天,在这个河边相处一会儿,就是为了来烧耗子的,他们就没有其它的事情可做了?现在,他们:边听着耗子皮肤在燃烧时发出的吱吱的声音,边在交谈什么,还似乎在笑。啊,好两个痞笑的看客!

当然,画面不是电影,它没有交待他们是如何抓到这只小耗子的。想必,抓一只小耗子,并不难,如果增补一幅抓耗子的画,会如何呢?

我们可以继续描述,文字的描述似乎是无尽的,但总是没有画看上去那么直截了当。文字如何感受到耗子燃烧时的灼热?

我们还是看看那只可怜的在燃烧着的耗子吧!它可是这幅画的焦点!因此,它在燃烧,让我们看得更清楚了。它在画的右下角,这只被点燃的耗子发出黄红色的光焰在奔跑,如同电光,似乎它的皮肤上很有油水。

他们为什么要选择这个河边的角落?这只耗子可能就是在这个角落被逮到的?这是老鼠们经常出没的地方?在河岸右边的台阶下,恰好是一个没有树木的更加低一些的小平台,正好可以供来烧耗子,可以看着被点燃的耗子奔跑,是的,看着它跳跃奔跑,那是最为爽心悦目的一刻,那是眼神可以兴奋起来的时刻,似乎这一天的生活就没有虚度了。这个小平台在低处,而且旁边是高墙,对面是无人的河岸,他们似乎也是要避免被其他人看见:尽管来了两个过路人,他们有他们日常的琐事要谈,并没有干扰这里的烧耗子。

一切都很平常!而且似乎很平静,如同那条河流,只有些许的微澜,但是它自在无声地在流淌。

向着远处流动的河流把画面伸展开来,打开了一个深度的透视空间,伴随两岸的树木,尤其是左边葱郁的一排整齐延伸的绿树,把我们的视线拉向远处:似乎要求我们不要停留在这个画面的烧耗子的右下脚了,而是要去看远处的绿色,但是我们的眼神还是被画面右下脚的那只不大的燃烧的耗子所纠缠着,似乎它成为了我们的盲点,挡住了我们对远处的观看。虽然河水流向远方,但是处于画心的那座桥似乎锁住了视线,或者聚焦了深度的视线:确实,桥它处于画面的中心,上下左右它都是在核心,虽然它被画得很简洁,但是它把两岸,把我们的视线,甚至所谓透视的视线明确固定下来。似乎要我们停留在那里——不要看那燃烧的耗子了。

而那个在岸边似乎沉思着什么的中景的年青人召唤我们的反思?他似乎站立在画面的中心,在画的核心,是的,可能他即是画眼。我们应该有着他那样的观看姿态?他是画家为我们这些观众所设定的姿态与位置?

头上天空的浮云轻轻掠过,虽然高墙上方画面右边翻卷的浮云周围似乎有稍许亮光。一切都很平淡。还是要处理得淡一些好。这近乎于一幅风景画,如果不是那个燃烧的耗子,这是一幅极其平淡的现代风俗画了。甚至,就是所谓的一般的摄影图片了!

但是,显然,那个燃烧的耗子改变了一切。

当现实生活在这幅绘画中被固定下来,当我们看到——比如我们自己也许就是那两个在烧耗子的年轻人,或者我们曾经也烧过耗子,我们会觉得有什么不同?啊!烧耗子,那可是我们这个种族儿时最喜好的游戏之一呢,它要培养我们什么样的喜好?好玩?痞子气?冷漠?或者是平息青春躁动的游戏?当然,对于电影,能够让事件更加流动和运动的图像表现而言,可能会使这个烧耗子的过程更加惊心动魄地持续下去,而在画布上,这个燃烧奔跑的耗子就停留在那里:不,其实它一直在跳着,在跑着。

这只跳着和跑着的耗子,着火的耗子能够跑向何处?它一直在那两个年青人的脚下。

画家的签名和绘画的日期就在老鼠的前面!那是耗子跑向的位置,这也是事件的署名,是绘画行为本身的责任,似乎艺术家本人的生命也在那里,他绘画的手也将被点燃,也在燃烧。

但是,为什么耗子不逃向河里?熄灭自己身上的火焰?从而免受煎熬?原来那个点火的站在左边的年青人显然故意挡住了它的去路,两个年青人站的位置和河边的岸一道构成了一个大致的围堵的空间,耗子是只能来回在这个小小的区域窜跑的。画家的处理非常精细,特别是地板上那道石缝,似乎也是一道不可跨越的裂缝。

着火的耗子接近不了河水,在河水旁边烧耗子,更加体现了我们生命的元素——水和火——的张力和分裂。略显宽阔的河水也不能减轻我们的煎熬!又如何安息我们躁动不安的生命?

也许,那个在岸边沉思的年青人——他与烧耗子的年青人难道不是一伙的?也许是,也许不是。这个在岸边看着河面的年青人没有参与这个烧耗子的事件,似乎表明他更加的茫然,更加的无聊与沮丧;或者,画家使之分离,暗示着这个岸边孤独的年青人——他的孤独表现了一种个体的觉醒和沉思?他没有调头观看这个烧耗子的场面,他是这幅画面的一个冰冷的注脚!也许,画家在这个人物上,倾注了生命的所有无奈和无助。或者,这个孤单的年青人即是我们每一个来观看这幅画、沉思这幅画意义的观众的位置。

为什么被点燃的是耗子?为什么火焰要抓住它?我们这只小小的耗子?

因为耗子肮脏,卑污?因为是有害的动物?烧死耗子不会有任何的道德焦虑感?如同旁边过路的行人并没有扭转头看看这个烧耗子发出气味的场景。

此外,烧耗子,不是吗?很无趣的事情,烧一只小耗子可以带来什么快感?可以使我们僵硬了的表皮活跃颤抖一下?如何可以拿耗子来说事、来打趣?燃烧耗子,看它奔跑时的仓惶惊恐的样子我们会偷偷一乐?耗子带着火焰火光逃跑时的笨拙和无可奈何有何好看的?与其闲着无事,倒不如去烧耗子取乐!

耗子啊耗子,你不是很会跑、很会逃的吗?那就带着火焰跑试试看?看你如何逃?

带着火焰跑,着火的皮肤在奔跑逃窜,一窜火焰在奔跑,当然,也是燃烧的疼痛的皮肤在逃窜,它耗子能够逃离它自己的表皮?它能够脱下自己的这身皮,如同我们换换衣衫——那套年青人穿的时髦的西装?那不是另一个人了?比如现在观看这幅画的穿着不同的我们。

燃烧带来事件,让我们在这个小小的事件中煎熬一下?我们已经在生活中煎熬着了,让一只小动物来代替我们煎熬?或者,画家试图让一只煎熬中的耗子来展现我们那不可见的生活的煎熬?

那是画家对我们剩余生命的发现!对我们无辜肉体的发现!在这里,年青人是否也是无辜的?也许他们会自认为如此!但是,因为画家为我们发现了耗子,被燃烧的耗子之为无辜的肉体彻底暴露了我们剩余生命存活的不可能性!

但是,毕竟这只耗子还活者,他还能够奔跑——虽然是疼痛在奔跑,是疼痛的生命在煎熬……

我们在画家同年画的《烧耗子》的草图中(见《刘小东》,易英著,湖北美术出版社,2000年,第105页),我们看到画家尝试过不同的表现方式:开始是一个年青人在一座汽车旁边准备,然后是两个年青人,衣着打扮都类似于这里成形的这一幅,虽然双手都是插在裤子的衣兜里,而且耗子还没有被点燃,只是被置于画面的一角,即耗子还没有开始燃烧。还是在草图的准备阶段。然后我们看到了大致成形的第一张草图,以丙稀在纸上画成,画面上的两个年青人占据了整个画面,右边是一棵绿树,还是在河边的一角,在他们的脚前却是一只笼子,而笼子中却是一只白色的兔子,这里似乎还看不到耗子,或者说,他们准备烧兔子,但是考虑到兔子太大,似乎不好烧,因而换成了耗子?而且画面上的两个年青人与后来成形的绘画上相比,二者似乎交换了位置,瘦的那个在草图上是在右边,而且他的右手插在胸前的衣服里,在得意地笑着。在草图上,我们还看不到耗子燃烧的气息。看来,画家真正去画后来成形的作品时,一定感受到了另外的其它的东西,那是生命的灼烧感?是被点燃、在燃烧的耗子的火焰点亮了画家的眼睛?因而有了现在这幅《烧耗子》的杰作?我们可以在同年的其它相关的草图上看到“火烧”的火焰燃烧的欲望:比如《烧死他们丫》和《我还要放火呢》的草图上(同上,第87页)——要被烧死的是什么呢?耗子!

烧耗子,这是生活的真理:撕开生活的表皮,让它燃烧,在灼痛中煎熬,彼此无所谓的折磨,带来了小小的暴力和日常的“残酷”(准确说:折磨)戏剧:是的,折磨的戏剧,不!这反而是戏剧表演的坍塌——因为,任何对燃烧的耗子的凝视或观看,都是不可能的,因为你观看的眼睛也在燃烧!

日常生活的小暴力和平庸之恶似乎激发了我们平淡生活的兴趣!这是这个国家日常生活的真理:彼此煎熬!彼此伤害!彼此替代和转嫁伤害!传染和推销伤害!

烧耗子的绘画摧毁和撕破了表皮的真理,它是否带来新的真理?但它肯定为我们发现了生活的事实。这是残酷的发现!发现残酷——那是折磨!当事件被打开,被聚焦,疼痛和灼痛就会出现——那是我们观看眼神的灼痛。

疼痛是个体的,但被打开的眼神是公共的,在观看耗子燃烧的时刻,“公共的疼痛”击中了我们——那是生命的感通所激发的。

烧耗子的绘画展示了我们这个民族习性中最为不可救药的一面:要么是因为我们现在不再渴望拯救,要么是因为我们的平庸成为了我们的口味,我们这个民族的冷漠不是中性的,有时它与“平庸之恶”紧密结合着,它会简单就消失吗?——除非我们的艺术和思想使之足够地被表现,被揭示出来,而且,灼痛我们同样冷漠的看客般的眼神,最后找到变形的方式。

燃烧的耗子,让我们预感到了我们生命之无余的情态——无法可逃,无处可逃的境地!虽然,耗子还试图在逃——还是有余的,虽然仅仅作为少余的生命——只有少许存活的可能性!

在画家后来的作品上,我们将看到更加彻底无余的生命形象。

烧耗子,烧着的耗子在画的表面上燃烧,如同一道伤口在燃烧——这是永远无法愈合的伤口!在绘画的表面:被点燃的耗子以自己的燃烧照亮了我们这个民族现实生活表皮的创伤!燃烧的耗子打开了我们生命脆弱和被作弄的形象——无法愈合的伤口!

“燃烧的耗子在奔跑,疼痛在奔跑,疼痛的火焰在奔跑,耗子的愤怒和我们的麻木一起凝固下来,如同永恒的伤口,在画面上凝固下来。”

我们还似乎看到远在天边即画面右上方的一抹浮云似乎也有着淡淡的燃烧的迹象。

我们也看到,画面右边的高墙内外都有高大的绿树在生长着,这些似乎在飘动的树枝如同火焰一般——这片生机暗示着些许希望?

画家刘小东自己曾说:“艺术的分寸很重要。我总希望有某种‘事件’在画中发生,这便产生文学性倾向,这种分寸把握不好是危险的,于是我用造型、色彩和体积等最基本的绘画元素去化险为夷。”——是的,在这幅烧耗子的画中,他创造了事件:是绘画的元素本身带来的事件。这是事件的真理:去成为那在燃烧的耗子,一直在灼痛之中的小耗子!

这是生命煎熬的真理!也许,艺术本身,艺术绘画在这个庸常的生活和时代同样在经受更加秘密和内在的煎熬:那是画家眼睛和心灵的灼痛:

“我想画画和生命过程一样——是个‘熬’字,不用着急、慢慢来,不停地画,一切都会自然出来。我凭借年轻取其直觉和胆量,求其真切,但这种真切可能只对我个人而言是真真切切。因为我画的人和物就在我面前,如我所看到的。”——画家刘小东于是说。

而当我们看到自己作为一只小耗子被某种无形的力量点燃了,我们试图去逃跑,我们就:

走出了生活,进入了那幅画!成为了生命煎熬的形象!

是的,一个“熬”字,点明了我们生命的基本状态。这个时代的艺术也是如此!艺术在这个时代是忍耐的艺术,是与我们一道忍受生活煎熬,同时,也帮助我们“熬过”它的艺术。

附录:烧耗子的社会学

卓青:看到那只燃烧奔跑的耗子,我也一阵颤栗,就禁不住想说些什么。

可君:是啊,在这幅画面前,似乎我们不可能沉默,不可能无动于衷!

卓青:从哪里说起呢?就从你文本中提到的那个痞子气开始?

可君:好的,我想痞之为痞,作为一种习气,一直是我们民族生活中的平常又基本的情态,似乎不痞,我们就无法消解我们的焦虑和道德紧张,同时,痞也是一种情调:希望发生点好玩的什么事情,一些意外,无论是好还是坏都可以的。

卓青:渴望意外和好玩的事情发生:当痞子把自己作为好玩的化身时,还有着反讽的味道,当他玩弄别人时,似乎“痞”就会带来“恶”。

可君:我们当前的文化和教育,在丧失了传统的礼仪规范的教化之后,身体的血气在无名的躁动中一直无法找到发泄的突破口。

卓青:你说血气?对于我们做社会学研究的,这还是一个新概念呢?能否展开一下?

可君:好的。我们看到这些小痞子终日游荡无所作为,他们除了旺盛的精力,什么都没有,他们的痞子气如何被引导和调节?

卓青:确实,我们的社会一直没有思考生命气息的调节的问题。

可君:躁动也是心浮气燥——感觉飘浮起来,没有着落,既无法在具体作为中找到实现自身意志的对象,也无法通过内在灵魂的自我对话使之安息,年青人的浮躁不安在一个商品经济的时代,更多的是感受到不公正和屈辱,屈辱在痞子气的无所谓中会减弱为烦躁,烦躁如何被化解?躁动也会倾于干燥,干燥容易着火,因而血气要在喷发中发泄,这股无名的火气如何发泄?

卓青:呵呵,看来这是我们文化当今的生理病理的气候学了!社会学应该更加深入对生命本身的研究。

可君:让我们进一步展开对血气的分析。看着那着火的耗子逃窜,这是激发两个年青人打趣的兴头了,啊,多么糟糕的兴头!他们被这个即兴的发现所照亮,照亮了生活的无趣和无味,也照亮了生活的躁动和冷漠,躁动的情绪激发了火气,无名之火燃烧传染开来,就只能指向比自己更加弱小的生命了。

卓青:比如,发泄在耗子身上?

可君:是的,而且发生在表皮上,表皮上的燃烧随即就激发了急躁,无法忍耐的急躁持久的停留就成为一种折磨,从躁动的冷漠跳跃到急躁的折磨,就是燃烧。

卓青:燃烧是最为简洁的方式,是发泄的突破口。

可君:在这里,我们只能简单指出中国人当下生命气息躁动的现象学,中国的本土社会学如果不面对这些无名气息发生和消耗的机制,依然无法改变我们的命运。

卓青:我还是想再追问一下,为什么是小小的动物耗子?是好欺负的耗子?画家使我们那被表皮包裹的骚动和躁动——年青人无所事事的不安,投射在一只燃烧的耗子上了?

可君:是我们的眼神需要聚焦,需要燃点,需要兴奋点。我们被禁锢得太久了?那些高墙无所不在,那也是一张皮,如同裹着我们身体的那张“皮”:那是生活,小人物们彼此折磨的生活。

卓青:你说到小人物,还有那不可见的大人物们,让我想到了当前中国本土社会学也在运用这些概念在思考和分析呢!

可君:喔!让我们继续分析。小人物一直在被大人物所折磨和煎熬着,只能通过小小的煎熬来回应,小人物们只能在彼此的煎熬中获得些许的快感,当然去折磨更加卑小好欺负的生命就抵偿了自己的愤怒。

卓青:这是生活事件发生的时机,这是我们日常的“平庸之恶”或“恶之平庸”?

可君:你说的是阿伦特所思考的极权主义机制下的过于平庸的恶之为根本恶吧?那是大众盲目执行上级命令而对他人生命的漠然,那是对个体生命的漠视,而在我们的社会中,情形还不同。

卓青:如何说呢?这还是与血气的思考相关?

可君:是的,在我们这个社会,一方面是整个社会都在一股无名的浮躁之中躁动着,一种不安笼罩着社会,大人物和小人物都在商品的热潮下忐忑着,小人物还无时不感受到大人物们的欺负,我们的民众生活,大众的社会学以这些直白的术语——所谓的大人物和小人物来划分的,以欺负和受气来理解似乎更加直观。

卓青:呵呵,这个区分确实比较好理解,一下子击中了现实。

可君:但是,对于那些还没有被社会所吸纳,更加边缘的人物——我们注意到这个烧耗子的场景大致发生在城市的边缘地带,两个年青人也是小流氓似的家伙。

卓青:他们是小人物中的小人物了,他们可以欺负谁?

可君:欺负和负气?也是与血气相关的了,它们所激发的痞子气——这又是生命元素气息的社会现象学要研究的——所谓的痞里痞气,似乎在我们每个人身上都有着根苗,只是它们有时被激发出来了,当痞子气被激发出来,就成为折磨自己和他人的力量,就会把自己所受的气转嫁到更加卑微的生命上,比如动物,比如耗子。

卓青:结果是,在我们的生活中,耗子不过是受气和被折磨的对象之一,是转移愤怒的化身,有时它可能就是现实的人,比如民工,比如那些在大城市的流浪者,比如我们身边的每一个人。

可君:是的,也当然可能是我们自己!其实,耗子之为耗子,也还是因为它们没有什么规定,一个可以废弃的无用之物。耗子——是被废弃的生命的浓缩形象。

卓青:是的,对于这些小痞子而言,也许,他们的内心已经早已把自己当作了燃烧的耗子?

可君:是的,烧耗子的火也可能烧到他们自身,因而在疼痛的自虐中,他们就在喊叫:“烧吧,烧吧,没有什么了不起的,你们还能脱我一层皮不成?”

卓青:或者,也许他们也在喊叫:“我不就只剩下一层皮了,有什么好害怕的?”

可君:这个时候,看来他们确实变成了耗子!把自己当作了多余之物!

卓青:或者,他们作为看客和帮凶,似乎还在说:“烧吧,烧死你这小耗子,现在的生活让我们大伙都不是人了”——所谓“别把我当人”竟然成为了我们这个时代的生活准则!

可君:那么,大家都是动物,我们不过是耗子而已!甚至,连猪狗都不如!

卓青:我们听到了这些声音吗?这些诅咒的声音?

可君:声音来自哪里?

卓青:它们其实就在耗子皮肤燃烧时发出的吱吱的声音里:“我都已经过得不成人样了,你一只耗子有什么了不起的,倒还人模狗样的披着这层鼠皮到处乱跑,看我不烧烂你这层皮才怪!”——这是一个什么样的生存逻辑啊!非常奇特!非常可怕!

可君:其实,它根本不要逻辑,它以自身的毁灭和伤害打破了一切逻辑,这是自残和死亡的逻辑!或者说,他们还在说,还在控诉,这就表明他们还有生存的余地——或者他们自认为自己还可以存活!被烧灼的耗子毕竟还是活的!

卓青:但是,它在打破了所有逻辑之后又还可怕地把所有逻辑以其暴力收回到自己之中,让你无话可说!

可君:是的!如果无话可说——我们就进入了无余的绝境,可惜我们还没有!现在,我们这个时代终于明白了,终于听清楚了:我们大家还不是“我是流氓我怕谁!”那样的无赖,而是:“我是动物!我怕谁?”

卓青:或者:“我就不是人,看你能把我(这个无赖)怎么样?”

可君:我们也听到了相应的回答:“既然你不是人,那就让你成为动物好了!”

卓青:这样,整个社会成为了同谋!

可君:这个被烧灼的生命形象,似乎是比阿Q还要彻底的形象,因为它让我们看到了我们动物性的赤裸生命或原生的粗陋生命,我们大家其实都是如此粗糙的生命——只有在灼痛的时刻偶尔醒来。当然,这个暴力的残害逻辑与文化大革命十年的暴力有些相似,但更加激进化了,而且更加扩散到细小的日常生活之中。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号