2.自我的虚构

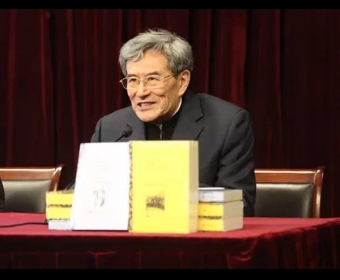

谈谈夏青的小说。

先说他的《翡翠旗袍》。这个小说之所以有“引力”(无能从普通读者抑或美学层面都是有意义的),除了它的文学性外,另一个重要原因在于故事本身,在于它是一个“闺秀与下人”的故事。闺秀与下人就是一种张力,就是一种距离。张力和距离对读者来说就是吸引力。人们不禁要问,一个“下人”何德何能,凭何种能量吸引并缚住大家闺秀的;而闺秀又是如何冲破“距离”,冲破现实等级森严的壁垒的?这都是诱因。而这种写作是有难度的,这不是一种平流的写作,一种与作者共生共时的生活空间的写作。这是一种陌生的写作。然而在夏青的笔下完成了,完成这个大家闺秀的反叛形象,一点也不显牵强附会。这是这个小说在故事层面的引力。然而,你可能还会反诘,在上海《故事会》刊上这种故事不是挺多吗?单凭这点你会发现,夏青的劳动是不值的、是重复的。但不!它不是纯故事,它是小说,而不是话本。故事是那种具有话本色彩的,说给“社群”的,提供大众消遣的,或用来忠告和传递一种经验的东西。而小说则是虚构的,具有梦幻色彩的东西。“它必须倚赖书本……小说诞生于孤独的个人,他无法再以举例说明自己最关心的事来表达自己,没有人给他提供忠告,他也无法给别人忠告……它在生命的饱满状态之中,并通过这一状态的再现,小说显示了生者深沉的迷惑……”(本雅明语)在这里我不敢说夏青就一定达到本雅明所言的“小说显示了生者深沉的迷惑”,但夏青的确把他最卓越的部分一种浑沌、幽暗、遮蔽推到了澄明推到光明地带,展示给了我们。让我看见了一种不可能的可能。这个小说可以说既是主人物杜子寒的一个白日梦,也是作家夏青的一个梦。“我”的祖母杜子寒的白日梦就是爱情梦,爱情梦在这里的实质上就是自由,与自己心爱的人过自己想过的生活;自己想过的生活就是自食其力、自由劳动、自由支取的一种本色的普通人的生活。

小说通篇弥漫着一种梦幻的气息,一种夏青的气息。梦就是虚拟。

刚才谈的是他的随笔,评的是他人的小说,体现的是一个人的鉴赏力。那么这里谈一谈他的另一种能力——即“虚构能力”。这是一种特别需要“想象与感受”的能力。我认为夏青特别具有这种能力,这是他的长项。他的想象与感受特别具有一种穿透性。就我所读到的他的有限的几个小说来看,都超过了他所承受的极限,越过了他自身经验的范围。他的想象与感受能穿时空,穿过历史的烟云到达另一个地方,一片遥远的他所陌生的土地,安营扎寨,落地生根。这就是一种虚构的能力。他能让已逝的故人的音容笑貌从已然空无一有的历史空间、一点点地清晰地显露,就像夜气中的草木一寸寸地从瓦砾中出来迎迓在旭日东升的朝阳中。祖母可以像“秋天熟透的蜜橘……像三月的花蕾……像酒杯里温醇的琥珀清光一样让男人心醉”;她“穿着深浅不一的绿色旗袍……在旗袍外罩一条开司米勾成的菱形中空披肩,有时是一件对襟的羊毛背心,走在阳光普照的大街上,就像山林里滑出来的一阵笛声,清新,空灵,跳跃着,翔动着,让人眼前为之一亮”(见夏青《翡翠旗袍》)。这里祖母是缺席的,空位,不在场。但“文学利用了人是‘使用符号的动物’这一特殊潜质。符号,比如一个词,是在某物不在场时来指代该物……‘指称’是词语一个不可或缺的方面。当我们说,词语在某物不在场时来指称该物,自然会假定被指称之物是存在的。它的确存在于某处,可能并不遥远。当事物暂时缺席时,我们需要词语或其他符号来替代它们”(希利斯·米勒语)。文学正是利用了文字的这一奇特的功能——即现象世界不在场时,词语在场,词语直接称代事物,或者干脆说,词就是物。虽然“外曾祖母”和“祖母”空位,缺席,但“外祖母”和“祖母”作为一种符号,一种词语,仍然能够称代她们,召唤她们到场,这正是词语的力量。“文学把语言正常的指称性转移或悬搁起来,或重新转向。文学语言是改变了轨道的,它只指向一个想象的世界” (希利斯·米勒语),这就是文学的虚构。文学虚构的另一半是通过读者的想象、通过读者这一特殊媒介发生作用的一种词语的运用。所以这里不是生活的一种照搬和还原,不是榫纳凹凸的严丝合缝的对接。不是。而是想象一种生活,虚构一种可能的现实,创造一种文本,以召唤已逝的亲人与读者。

《翡翠旗袍》成功地塑造了三个人物,一个祖母杜子寒、一个林秋生、一个是二姨太楚怜。但最完整最丰满的是杜子寒,其次是二姨太楚怜,林秋生稍逊。

杜子寒是一个坚贞、果敢、正直、镇定、有主见有担当的女人。

但并不自由,因为她是一个大户人家的闺秀。大“户”大贵有时甚至就是一种囚笼,富贵得体现文化的印痕,体现儒文化的一种礼序,得“百事孝为先”,得拿自己的生命作一种祭献,表面上是“祭”孝,实则通过“祭”孝,从父母之言与媒约之言,然后像黑奴和牲口一样祭献自己。在家敬父,出嫁敬夫,夫亡敬子。总之一个女人没有出头之日。实则是以生命活“祭”一种文化的糟粕。

祖母子寒就是处于这样一种文化氛围中。

但是,故事有转捩。

这种转捩,一部分源于血性,另一部分源于环境。首先,血性是一种血脉的承继,这是没有办法的事。她母亲就是一个叛逆者。子寒的母亲,“我”的外曾祖母自幼在京城长大。她父亲在京为官之时,受过 “‘戊戌变法’、‘公车上书’、‘百日维新’”等各种前卫的思想惊涛拍岸的洗礼,她不仅“精通诸子百家,还知道苏格拉底和但丁,知道亚历山大大帝和孟德斯鸠。”她“反对奴役和压迫”,信佛,有博爱之心。并用保存的“当年在学堂学习的课本”悉心教导子寒学习。而祖母杜子寒在母亲的教导下“博览群书,勤思善辩,对问题都有独到深刻的见解”。这些尊定了杜子寒叛逆的、首要的物质基础。

其次是环境。自从外曾祖父取了二姨太楚怜,外曾祖母就温和而坚决地回到了乡下的祖宅,同时带去了祖母杜子寒。到乡下,将杜子寒引向广阔的天地间,这是人物转捩的关键一环。这部小说的成功也在于此,他给出了一个人物走向另一个人物、一个大户人家千斤金走向下人走向林秋生的重要外因——环境。

设若祖母的叛逆,前者源于遗传、源于家族的记忆;那么后者则源于天地、源于上苍对她的暗示和启明。

在“乡下她学会了爬树、翻墙,学会识别野菜和和简单的草药,学会栽秧、种地、割谷还会和……还学会了和一些顽皮的野小子们一起偷熟透的桃子和葡萄……她再也不是“一个浑身毛病的千金小姐”。

一句话,没有“乡下”,就没有叛逆,没有“乡下”,就没有林秋生。没有林秋生就没有以后的故事。林秋生是这个故事的酵母。林秋生的出现让祖母“眼前一亮”,也悄无声息激起一个少女浑沌一团里的层澜,使一种无序一种茫然变得有序而清晰。林秋生陪她一起挖野菜、摘杜娟、捉鱼、嬉戏,一直到十九岁林秋生英气逼人。但是外曾祖母突然去世,一把天然的“伞”被天收去了。祖母杜子寒必须离开祖宅,回城。激流之中,命运中的另一个人出现了。二姨太楚怜介入到了祖母的生活。这个人的恶和恶心在于她的心狠手辣,在于她一个都不饶恕,她对祖母和林秋生的双重惩罚。她先是想霸占林秋生。因为老爷外曾祖父已无“性”事,她守不住,就到乡下去找林秋生,但遭到林的强烈抵制。见软的不行,就命林秋生脱光衣服顶着烈日拉车,并用马鞭重重地抽他,抽的脸抽他的光脊梁抽他的全身,抽得他鲜血淋漓。还有更冷血的,就是在数九寒冬,她命林秋生脱光衣服跳下冬天的池塘,帮她捞戒指,人物还未完,这是楚怜对待一个下人,还有她设套陷害祖母杜子寒。因林秋生受寒生病,城里的夏医生夏邑麟来得较勤。楚怜用了两个“不该”打头扮起了子寒准父母的角色。——她说“本来嘛这话不该我来说,这事(婚姻)也不该我出面,可是天底下做父母的,都希望自己的儿女有个好归宿,”两个否定,结果却做出了她“本不该说”、“不该做”却肯定做了的事。明里她扮的是准父母——操心;暗里行的却是一个“外人”之实。她暗示杜医生按规矩“三回九转”、行“媒约之言”来提亲。明眼一看就知,她醉翁之意不在此,而在林秋生。……事到临头,她又这样对祖母杜子寒说,“我怎么劝都没有用,老爷把你们成亲的日子都定好了”。等祖母乱方寸,楚怜又这样低声地说,“你要想和林秋生在一起,现在你们只剩下一条路可走了”。暗示他们“逃”。三更时分,当“祖母提着一个朱红色的楠木箱子,蹑手蹑脚走进后院,林秋生从暗处迎出来”,拉开后门,等待他们的却是外曾祖父那张五官变形的铁青的脸。然后看戏不怕台高的楚怜竟“领着一群举着火把的佣人走进后院,把祖母(和林秋生)二人围得水泄不通”,她奸笑着对外曾祖父说,“老爷,我没说错吧?他们那些勾当我在乡下就听说了,现在你总该相信了吧?”

就此几笔,活剥了楚怜的皮,剩下的就是一堆白骨,就是吃人。

再说祖母杜子寒的形象是怎么建立的。基本由三件事奠定。

首先体现在“回城”问题上。回,还是不回?这是祖母第一次与父亲的正面较量。小时一直躲着父亲躲得远远的祖母,在“回城”一事上亮剑,初试锋芒,第一次跟父亲讲条件。因为硬抗是不行的。她提了两个条件,而且这两个都是必要的,颠不破,驳不倒:一、“回城后,你要给我找全城最好的裁缝师傅,我要跟他学手艺。”;二、“我眼下还不能离开祖宅,等我娘的七七之期过了,我立刻回城里。”

其次,当祖母看到林秋生赤身浸在刺骨的湖水里,震怒了,她“一脚踢开”楚怜的门,“步履从容、不疾不徐地走到楚怜面前,挥手扇了楚怜一个耳光,又在楚怜脸上吐了一口唾液,清晰有力地说,你是杜家的耻辱,我要把你干的好事告诉我爹,让每一个人都看清你的真面目!”(下面是“楚怜一下跪在祖母面前,抱着祖母的一条腿,哀求着,三小姐,我知道错了,我对不起老爷,对不起秋生,我这么做,最对不起的还是你”。这是楚怜变色龙的一面。)

第三、与林秋生私奔一事败露,祖母杜子寒并没有慌,她镇定地“走到外曾祖父身边,静静跪在他面前,说,爹,我知道你容不下我和秋生,可是这辈子,我跟定了秋生。要是你觉得我给你丢脸了,我可以像娘一样离开杜家,永远不踏进杜家一步。”她的态度温和,坚决。

还有一件事也值得一提。那是1967年,这时的祖母已是一个被世事、被时代被生存压力反复搓揉的气息微弱的女人,四个孩子嗷嗷待哺,生活十艰难。祖父因留学日本、里通外国、窃取党的重要位置等多项无须有的罪名、被打成了现性反革命锒铛入狱。林秋生突然出现了,林一出现大米也来了肉也来了……但是,心情复杂的祖母还异常坚定地说,“你以后还是不要来了,和我这样的人走得太近,会连累你的……而且,我的丈夫比以往任何时候都需要我,这个时候,一点点刺激,就算是一点点风吹草动都会让他崩溃的。”

以前三件,敌我双方、阵线明确,但这里是是自己与自己的、是灵魂的自己的情感的一场搏斗。没有胜负。胜负都很痛苦。作者在此分寸把握特好,让杜子寒作出了正确的选择。

这也是人物杜子寒最闪光的一笔。人物的深度,即作家的深度。

这个小说,虽然在2011年《莽原》第5期上发了,但《北京文学·中篇小说月报》终于未选,作为选刊编辑,我认为,原因在于弯度并不大(从乡到城里),冲突的熔点还不够,就是一心想要与心爱的“下人”林秋生结婚,觉得波折不够,(材料的)厚度不够,思想不够。“水”的激射和心的暗流是在曲折中显现的。这是一。二是,作者将现代人的生活部分剔除后,并未作后期的工作,并未进行再创造。转折过度,许多情节也过于简单,几个丛句就过渡了。所以,总体来看,单薄了点,有待进一步完善和发掘。

谈一下他的《声声曼》(2013年《莽原》第1期)。

这个小说写的是一个赌棍母亲。跟《翡翠旗袍》中的楚怜一样,是一个翻脸不认人的冷血动物,与楚怜不同的是她还是一个泼皮无赖,就是在她儿女面前都是这样,发疯起来可以满地打滚的。她一直沉沦于自己的赌瘾和恶之中,凡事并不从良善的愿望出发,为了赌和她的赌性她可以就把家里的一切输光,把亲戚朋友的钱都“发出去”,举债,然后一逃十几年不归家,儿不顾、夫不顾,置一切而不顾;母性没有、爱没有、家没有,不尽半点母亲和妻子的责任,眼中只有“钱”、只有“利”、只有“赌”。已然妻离子散,家破人“亡”(逃亡)仍然信誓旦旦,牛B轰轰,口若悬河,遥控指挥,却绝少成功。

致使华家三个儿女抬不起头,一直处在街坊邻里的歧视和冷眼中度日如年。多亏大女儿功德无量,哺育了弟妹。但二妹的性情仿佛母亲的嫡传,三弟则成了一个生活能力低下的人,最后与一个大自己十多岁的母亲性女人结婚。大姐华海棠虽然具有母性,却也承继了儒文化的传统性,她从个人的感情出发,用传统的婚姻观来敬告父亲,批判父亲从母亲魔爪中“解放了”性自由,从而包庇邪恶的、恶“银”满冠的母亲。认为母亲虽恶,虽然跟了无数男人但毕竟归来,浪子回头。终于归来,母亲倒仿佛成了功臣,竟也理直气壮地指责丈夫的不忠、背叛自己,而对自己的“一堆稀屎”却只字不提。最精彩的一场是在姐夫伍子清家的那一场母女戏,母女戏父。

小说从母亲发迹、出走、归来到母亲病殁,形象是很完整的。

从《声声曼》再一次看出,夏青的想象能够冒险,他能把未经验过的人事活“挖”出来;同时,他也能驾驭人物众多的复杂格局。在《声声曼》这一只有两万三千来字小说里,他一下捋出的人物就有10多个,如华天君(父亲)、张淑媛(母亲)、华海棠(大姐)、华锦芳(二妹)、华佳俊(三弟)、伍子清(大姐夫)、孟屠夫、许子惠(后妈)、易红(三弟媳)、孟晓春(孟屠夫儿子)等。并且一个个都写得有声有色、形象生动。

总体来看,这个小说是深刻的,他把一种恶推到了近乎极致状态。构架上没什么问题,只是感觉语言的质感不够,不如《翡翠旗袍》那篇那么好。

下面把《竹骨伞》(2013年《莽原》第3期)和他的《胭脂泥》并在一起谈一下。

先说《胭脂泥》,这个小说语言仍然不错。但它是有明显缺陷的。我要说的就是这个缺陷——主要是写作失控,失控导致失重——头重脚轻。它一共1万来字,7个页码,但其中有整整4个页码都在不慌不忙写九九(朱玉秀)奋斗,写一些杂七杂八的碎事。譬如写她如何与丈夫袁国邦见面,婚后又如何“恐”于房事,丈夫死后又如何经姐姐朱玉芳介绍到食品公司,又如何学杀猪,又如何在国庆节卖肉与买肉的妈母子相遇潸然泪下,然后小儿子袁小兵又如何开了家报装店等等,直到第5个页码,“九九已经是五十出头了”人了,才有了这样一句,“终于苦尽甘来……现在总算不用再为生计疲于奔命……”她为什么疲于奔命,一、她有七个孩子,二、她丈夫死了。她丈夫袁国邦在她的第七个小儿子袁小兵刚满三岁时,突然“意外去世”——一根横梁“不偏不倚,正好砸在袁国邦头上,血流了一地”送到医院就咽气了。就这样一个水灵的女人一下子栽到了暗无天日的黑暗中,个人生活一点也没考虑,几乎把大半身全耗进去了。写到第5个页码,儿女大了,拨云见日,她决定跟一直关心自己的丁屠夫把婚姻办了,再成一个家,过夫妻生活,过有人爱的生活,过自己想过的生活。但儿子们却极力反对,响水镇里人们也“口诛笔伐”,认为九九这样做是晚节不保。最终活生生地拆散了这迟到婚姻,使九九又重回到了过去的孤独的生活,这也人们所欣赏的一直看好生活。但九九却“神情麻木、呆滞,怔怔看着窗外狭小的天井出神”,活着就像死去。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号