文化随笔

一个身著T恤理着光头的往古之人

2015年6月26日,云南蒙自天源大酒店,“《大家》·红河”新青年写作峰会暨红河少数民族文学发展论坛,诗人于坚作了题为《全球化时代的民族文学》发言,本文算是对他的一个回应,也是对文化对体制以及对“扒粪”的知识分子、国民的一个思考。——题记

个人的怀表坏了,只是耽误个人的事儿。教堂钟楼上的大钟坏了,耽误的可是整个教区的事儿。——笛福《鲁滨逊漂流记》

黑 丰

因为听说是大师,很荣幸。

我很荣幸听了大师精心准备的发言。但是,听后就晕!就像醉酒的那种感觉。喝高了,迷糊。本来二两酒的量,大师给我灌了一斤。我就晕晕糊糊回到了那个据于大师说是被“同质化”了的房间,迷迷糊糊一觉到天亮,完了,把吃早餐的时间都给睡过去了。鸡蛋、牛奶、面包、云南米线全被大师的“酒意”给冲了。一拍脑袋,不对,勾兑的。——不然,那“酒”咋这么大的劲?全是勾兑的。于大师给我们灌的是假洋酒。但于大师确实是很有学问很有知识很有口才的,出口成章,不讲就不讲,一讲就是两个多小时。不过“酒”醒之后,感觉大师讲的实质上不全是那么回事。就一些皮毛一些常识,很表面、很拉杂、很腐朽,东拉西扯。夹杂着一种喜欢不失时机的个人表现与卖弄。卖弄自己和知识。他的“言说”与“说出”基本是为了卖弄,让你如坠五里云雾。相当于把到会的诗人作家、学者都糊弄了一次,自还以为很普世,其实他这种自以为是的普世及其核心价值是很成问题的。

他说:“中国的‘文革’它在时间上拆迁了中国,就是把中国过去的历史变成了一个空白……”。表面上或很近视的看的确是那么回事(不过他玩得很诗意),但说“我们成了一种没有时间的民族,成了一个年轻的民族,我们完全置身在一个任何一种历史都没有经历过的一种全新的世界之中”,那就是故弄玄虚(诗意的虚无论)。这么一玄虚,再加上他现在的“拆迁和同质化”论调:“在中国同质化的这个浪潮比在世界的其他地方都严重和可怕的多。因为同质化和西方文明有关系。我认为西方文明从希腊时代开始,一直到启蒙运动,它都在进行同质化……”,由于“拆迁的结果是我们的故乡没有了,谁也没有故乡,你即便是从未离开你的故乡,你也在你的故乡变成了一个被流放者。”所以,他指出(也是他的一剂方药,只有一条道):就是我们如何“重新做一个牧羊的人”,如何重返传统、回到古代、回到部落的问题。质而言之,就是怎样重新做一个古人。于大师说:

“群”就是你的观点能够团结你这个部落的人,怎么重新做一个牧羊的人。……我就跟着他(哥布)到他的绵羊的家乡,过那种朴素的生活……哥布可以回到他的部落(哈尼族),我怎么才能回到我的故乡去?

我先不想理论“我们怎么‘重新做一个牧羊人’”,不想说是否就应该全面的回到传统,甚至要回到一个部落的时代。首先我想问的是,难道毛亲手发动“文化大革命”(文化大拆迁)是孤立的?与“中国过去的历史”,与秦始皇的“焚书坑儒”、朱元璋的“火烧功臣楼”和抄家、曹操的“宁可我负天下人,不可天下人负我”、与李自成、张献忠、洪秀全、义和团等的血腥没有千丝万缕的联系?难道这种拆迁就仅仅只是一个同质化的问题,而没有所谓上下五千年的“灿烂文化”的问题?而同质化难道仅仅只是一个全球性的工业化、技术知识信息化的倾向问题,而没有意识形态问题、全民所有制问题、城乡户籍制问题?没有“刀把子政权”(或枪杆子政权)问题、没有“‘一切行动听指挥’地奉命扛活”(易中天)的问题?而同质化的问题没有领袖一惯至上、党一惯至上(党大于法)、国家利益民族利益集体利益一惯至上的问题?

——确实,“文革”出现了精神大荒漠,一种空前的疯颠和歇斯底里导致了古今中外十分罕见的文化灾难、传统文明几乎是毁灭性地坍塌。但这不仅仅是一个简单的历史“空白”的问题。如果仅仅是从空白到“空白”,从空无到空无或从空旷到空旷那就好了。问题是它不是。它不是空降的,不是从一种空白中一种空无中或一种真空中产生的;它是有历史渊源的、有承继的、渐进的。毛最初(也就1945年以前吧,不能包括“延安整风”运动)也是口口声声讲“明主、自由”的、开明的,从夺权、凌驾到专制到独裁到人神是一步步演进的,不是断裂的;毛也不是一,毛是所有企望毁灭文化毁灭文明制造愚昧的暴君和政治寡头的一。人们(包括于大师)一般所言的“断裂”只是表面的。“文革”实际是用革命的暴力的或幼稚的革命激情和激进的手段从表面上否定了传统否定了一种专制、而建立了一种更专制的专制,依旧是传统的。所以,这里有历史的成因、文化的成因和个人“刻意策划”(权术和阴谋)的成因。“文革”最大的或最登峰造极的问题不只是反右、对知识分子对文化的否定,而是“活人供”(把一个活人比作红太阳和大救星)和造神运动,这是动机也是最根本的原因。把人当神(供)是近似宗教的一种邪教,也是一桩大罪。人神共忿!真正的宗教是什么?宗教是神的出现(神的出现也是宗教与哲学的分野)。而人不是神,人是有限的,也是有缺陷的。

……上面说的“全民所有”即全民没有,一分一寸土地都没有(从而剥夺了全民自由谋生的权力,致使大跃进时期全国饿死了四千八百多万人),一切归国有。“譬如你要在庐山开一个寺庙,不要忘了庐山的地是谁的——是‘国家’的,也就是管理庐山这个地方的官员的。如果没和他搞好关系,他完全可以‘地主’的身份拆你的庙,让你搬走。”(张千帆)他干预你,让你“夹着尾巴”信教。其次,“城乡户籍制”,进而剥夺了全民自由迁徙的权力,你只能像牢改犯像奴隶一样在一个规定的区间生活,“一切行动听指挥”,奉命扛活。其实说国家至上民族至上集体至上,都不为至上,只有党最至上;质而言之,党也不至上,只有领袖最至上。

于大师主要是反同质化,同时也反工业化反信息化,但他似乎并不反极权不反专制不反暴政不反封建。他喜欢农业和农耕文化、喜欢古村落古物古建筑、喜欢原始部落、喜欢传统、喜欢孔孟喜欢《论语》、喜欢老庄玄禅喜欢《道德经》。——当然,在一个多元的现代社会,任何人的任何喜欢或任何喜好都不为过都没有错,这是他的权力。他有这种权力,这是他个人的事。问题是在一个公共空间把自己的这一价值观竭力推销给他人,并十分绝对地认为很多东西都是同质化的结果,好像我们这个时代的所有问题都是一个同质化的问题,所有人的困境都只是一个同质化的困境,只要抓住了同质化这一根本问题、把同质化解决了,一切都会迎刃而解。“同质化”是一把万能钥匙,没有它打不开的锁。这就令人感到大为不妙。他究意是不懂,还是不懂装懂,抑或懂而装懵为权利(集团)开脱?

——晕!头痛(在场我就头痛)!躲进洗手间还痛!

(至少,在于大师的身上我嗅到了一股腐尸的味道。感觉这人食腐不化。)

其实同质化并不是最本质最核心的问题,它不是“纲”而是“目”。中国最根本的问题依旧是极权(或儒文化、儒术)和体制的问题,正是极权与政治体制导致了同质化、导致了国民的犬儒化、奴化、堕化和异化。而不是同质化导致了什么,同质化不过是一种现象一种结果。当然同质化也不仅仅是政治体制造成的,工业化也是造成同质化的原因之一。但我们总不会因为工业化的问题就不要电灯去点羊油灯、不要火车去乘雪撬和马拉车吧?不会因为互联网高速路的快而舍其快求其次、舍弃电脑而屏蔽所有的网络、网吧和网站吧?试想没有蒸汽机的诞生和工业化的文明能有启蒙运动和彻底的个人主义解放吗?没有互联网(民主)的诞生和开放能有世界最根本的民主动态和人类最彻底的信仰表达、能有今天中国较为开放的言论自由的局面吗?纸媒审查期刊审查出版审查、这也审查那也审查打一屁都要审查如果没有互联网人何以堪?难道还嫌森严壁垒的审查不够?

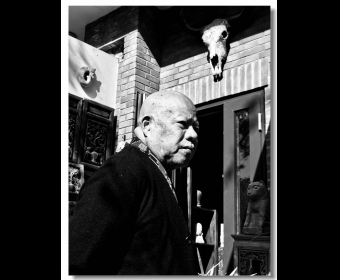

于大师言必部落(他说哥布可以回到他的部落去……回到他的绵羊的故乡)言必土著(他说屈原的诗就是一个民族土著的声音。他对屈原是景仰的、羡慕的)言必牧羊人(“我们究竟怎么重新做一个牧羊的人”)言必寺庙(“为什么要寺庙,那是要精神依托”)。好像中国现代的工业化市场化信息化已然相当成熟、特别发达、特别科学化了,已经赶上和超过欧美发达国家水平,现在亟需返祖返原始返民族化了,似乎越是原始的越是部落的越是民族的就越是好的越是世界的。也就是说,旧的,就是好的;新的,就是不好的。从一个极端走向另一个极端。然而于大师一边理着光头一边穿着T恤一边背着现代挎包一边使用手机一边乘小车一边享受互联网,却一边全盘否定他们。

对此,我很不屑。

首先中国人沾沾自喜的、在世界引以为豪的几千年的所谓古代“灿烂文化”主体基本都很糟粕,基本都是在追求建立一种上下有差别、等级有次第的差序格局,基本都是以维护统治者或统治集团核心利益的极权文化,一直没有走出帝国的阴影。中国没有自由平等民主的基础,客观上说似乎是一个地理问题,没有形成自由民主的地理条件,绝大部分都是陆地,而且高山阻隔,适合分封、封建、保守和极权势力的发展;不像古希腊,人家早在公元前2500-1400年的爱琴海南端(距希腊120公里)一个叫克里特的岛上、就诞生了自己灿烂的自由文明(米诺文明,而且这种米诺文明维持了11年之久,在毁灭之前〈约公元前1600年左右〉传到希腊大陆形成了迈锡尼文明)。那时的克里特人在这个岛上建立了自己的城邦,国内和平,城市没有城墙,人民可以自由往来。在我看来,地理并不是最主要问题,中国实际上还是人的问题。我相信上帝是给了我们机遇的,只是我们没有抓住、不想抓住或根本敌视机遇(这里存而不论)。所以,中国从公元前3000年上古之世的三皇:有巢氏-燧人氏-女娲、五帝:伏羲-神农-黄帝-尧-舜等所建立起来的就是一套壁垒森严的极权文明。“所有这些著名的远古和上古政治大人物,还包括伊尹、巫咸、伯益等人在内,都是集政治权(王权)与精神统治权(神权)于一身的大巫” (1)。先“巫”后“君”,“巫君”合一、“政教”合一。他们既垄断了神权又垄断了王权。他们崇巫或举行“巫术礼仪”的宏大意义:“其主观目的是沟通天人,和合祖先,降福氏族;其客观效果则是凝聚氏族,保持秩序,巩固群体,维系生存” (2)。大巫们通过强迫甚至控制和主宰鬼神、天地以控制部落控制人,通过为氏族祈祷祈雨祈福(美其名曰:为了部族的幸福)他们可以任意杀人。在古代早期如安阳的殷商墓葬中,就有不少杀人以殉的例证。在甲骨卜辞中,也有不少杀人以祭的记载,如属于殷商时期的铜山丘湾社祀遗址,那里有四块象征着社神的天然大石,附近留下了二十具被人用石头砸死的人骨架和两个人头骨,据推测他们是被杀来作祭祀品的(3)。不仅是杀普通人或俘虏殡葬,就是古代的大旱时节,也要拿巫觋来焚烧,以取悦神灵,祈求降雨的(4)。殷商时代的甲骨卜辞中有“焚小母”“焚奴”“焚永女”“焚女率”……,据说就是焚烧女性巫觋来求雨。有研究者指出,有一片甲骨上的卜辞显示,有时一次祈雨甚至会连续祭祀五天,焚烧两个女巫。而这种今天看来很‘野蛮’的举动,竟然一直延续到我们以为很文明的时代(5),《左传》僖公二十一年就记载过‘夏大旱,公欲焚巫尫’ (6)。被称为文明开端的周文、周武时代也一样,当我们读到《逸周书》中的《克殷》《世俘》篇时,总会感到传说中理性和文明的圣贤,竟然如此残忍和谲诡,周武王打败了商纣王,杀得血流漂杵,到了商都,还用箭再三射仇人的尸体,要用剑砍斫对手的首级,要杀戮很多俘虏来祭祀,要把象征天命的九鼎和传达神意的巫祝都迁回自己的地方(7),就像迷恋血腥的野蛮人一样。在湖南长沙马王堆西汉墓出土的帛书《十大经·正乱》中,曾记载了被后人称作“人文始祖”的黄帝故事,“黄帝身禺(遇)之(蚩)尤,因而禽之,剥其□革以为干侯,使人射之,多中者赏。 其发而建之天□,曰之(蚩)尤之旌,充其胃以为鞠,使人执之,多中有赏。腐其骨肉,□之苦醢,使天下 之” (8)。很残酷很血腥!所以黑格尔说“中国历史从本质上看是没有历史的,它只是君主覆灭的一再重复而已,任何进步都不可能从中产生。几千年的中国,其实是一个大赌场,恶棍们轮流坐庄,混蛋们换班执政,炮灰们总是做祭品,这才是中国历史的本来面目。事实上,中国任何一次革命都没能使这个历史改变。”

——念念不忘的部落,念念不忘历史,看来是于大师的天真。他想像诗人哥布一样回到部落时代去……回到他的绵羊的故乡。他或他们把那个时代想象得很美好。的确,由于时间的久远,“看上去,那个时代笼罩的仿佛是一种今天已经很陌生的神秘、庄严、谲诡的气氛”。让人向往。“其实大多是已经远离了上古的文化人的想象和追忆,而不是上古人自己的实录和记述,事隔许久,回忆常常会带有很浓厚的情绪,‘追忆’就像‘怀旧’这个词所表示的那样,往事给人带来的往往是一种隔帘望月式的憧憬和向往,时间把许多人们不愿意回忆的东西过滤出去,留下来的总是想象中值得留恋的事情,于是,追忆中的古代往事很美妙,特别是当追忆者对现实不那么满意的时候,对古代的追忆就成了他们针砭现实的一面镜子,在这面镜子中显示出来的总是温馨的历史背影” (9)。于大师正是对当下的拆迁不满(或“怨”),便“把遥远的古代当成了寄托理想的时代,在想象中寄寓了太多的理想色彩,把眼前实有的心情转化为遥远的渴慕……于是,在他们的笔下,上古往往是美丽而恬静的,就像后世陶渊明笔下的桃花源,《礼记·礼运》里说,古代是一个大同社会,在那个社会,‘天下为公,选贤与能,讲信修睦……老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废者,皆有所养’。《鶡冠子·备知》中则说,那个时代里,‘山无径迹,泽无桥梁,不相往来,舟车不通,……有知者不以相欺役也,有力者不以相臣主也”。尽管他们也知道那时代“民茹草饮水,采树木之实,食蠃 之肉,时多疾病毒伤之害’,但那时候的心情是平静的,生活是安定,人们是平等的,思想是简单的,正如《淮南子·齐俗》中所说的那样,这是一个恬澹的时代,‘民童蒙不知东西,貌不羡乎情而言不溢乎行,其衣致暖而无文,其兵戈铢而无刃,其歌乐而无转,其哭哀而无声。凿井而饮,耕田而食,无所施其美,亦不求得’,也就是说,那是一个混沌而淳朴的世界” (10)。“但是,这并不是上古世界的实际图景,而三代之末的知识阶层中人追忆的幻想世界。在那个时代,对于天下共主的权力瓦解和诸侯之间的武力争霸,他们希望有一个一统天下与共同领袖;对于伦理道德的崩溃和社会秩序的混乱,他们希望有一个礼制的国家与规范;对于纷争时代的人心诡谲和欲望膨胀,他们希望回归思想简单而朴素的古代。于是,他们在留给我们的文献中为上古营造了一个秩序井然的世界,也给我们制造了上古人们思想朴素而简单的印像” (11)。

实际上这是中国文人的一种天真,这种天真还不是童真。童真是目光趋于一种涉世之初的、新鲜而纯洁的童年情趣。但他们的天真是一种无知,一种愚顽、颓废、堕落和腐朽。他们要么就“齐家治国平天下”,要么就闭关修身养性、独善其身。不好听一点说,就像一条犬,被人敲断了脊梁骨的丧家犬,自己舔自己的血、舔自己的腚沟子,自玩。养什么性?写写字、写点序跋、画点山水。这叫逸情。不管人世发生了什么,怎么尖叫,怎么哭嚎;他练字,他下棋,他画画,他空灵,他不食人间烟火。就像吸食大麻的人一样,他在写字画画中自陶、自我麻痹。他不觉有啥不对,既然世界不可改变,就改变自己。

所以中国的专制长驱直入,一直很稳固很稳定很成熟,也似乎觉得就应该这样,只有这样。国情不同。

事实上,直到上世纪八十年代中国人才从一种军管建制中、一种的奴隶制的社会中挣扎出来,喘息了一下,但人的基本权力也仍旧画饼一张、人的自由民主平等仍旧只是停滞在一些法规条例里停滞在一些标语口号等形式中。所谓市场化、工业化和互联网都十分病态,官商勾结,权力寻租;其次我特别要说的并不是越是部落的越是民族的就越是世界的。因为人的问题在中国始终是悬而未决。不能把部落的问题民族的问题国家的问题等同于人的问题。人就是人。人不是部落不是民族不是国家,人也不是人民(不是已被国家意识强奸的人民,人民不过是一个虚构的、公意化的、夸张的道德符号,人民的政治真空和公意道德真空早已干掉或消灭了人民的个体特征、消灭了人民的个体兴趣及感觉偏好,人民干净纯洁得成了人民的魔王,人民恨不得把人民赶尽杀绝),人不是这些,人是一个个有血有肉有灵的个体。人不能与这些大词划等号。但任何时候任何时代的任何问题——部落的民族的国家的——最终都是人的。不管是历史的,当下的,但都必须是人的。部落的、民族的、国家的,不管你强调哪一个哪一项(把哪一个置顶),都是对人的不尊不敬、对人的否定,都是反人类的。然而,为什么我们的历朝各代的统治者以及那些马屁文人和帮闲帮凶,一而再、再而三地反复强调民族的重要性国家的重要性呢?一言蔽之,统治的需要、愚弄人和使人愚的需要。不治人就治于人。为啥要(延安)整风,为啥要土改三反五反四清“瞎折腾”,为啥要发动“文化大革命”,为啥要设定“禁区”?一切都是为了“凌驾宝座”、(像神一样)君临万物;一切都是人治的需要、统治术的需要(据悉,建国后的毛君一直沉浸在故纸堆,通读《二十四史》、稗官野史,研究治国术、驾驭之道。其程度甚过专家学者。目的就是治人),目的就是为了要达到:全国只有一个脑袋(一个牧羊人)、一个人思考、一个人说话、一种声音、“一切行动听指挥”、“一句顶一万句”、只有“最高指示”,不准说“不”;否则,掉脑袋,坐牢。所以,但凡过份强调民族和国家如何如何重要的个人、政权及政党都很可疑,都不可信,别有用心!都是幌子。——请问,领导(首长),你爱国爱民吗?你是怎样给人民做榜样的?!

事实上,在这样的无处不国(有)、所有都国(有)的国度里生活,由于没有法制,没有私有化,几乎所有的人都是漂浮的、悬置的、无根的,都没有安全感的;上至政治领袖、各路精英,下至黎民百姓,都缺乏安全感;所有的权力、财富和荣誉都失去了合法和可持续性,都经不起法律、伦理以及人的良知的拷问与推敲。

当然最悲催的还是老百姓,他们完全孤苦无告,无奈。不得好死,甚至死无葬身。

所以我很怀疑于坚。怀疑他的良心。他的话就值得怀疑。

为什么一定要回到部落?好像一个人只有回到那个茹毛饮血的原始部落才有出路?好像那才是人类的故乡。

中国不部落吗?!

中国已经很部落了!!

中国不能再部落了!!

——我害怕部落(我不想当“绵羊”,也不想当“牧羊人”),我害怕部落的野蛮与杀戮(活人祭)、害怕部落的禁忌、惩戒与非人化。

人类的故乡究竟在哪里?!

法国十八世纪启蒙时代领袖与旗手伏尔泰在他的《哲学辞典》(下册)写下了这么一段话,可供我们参考:

我想第一个写道哪里生活舒适哪里便是故土祖国的人就是古希腊的欧里庇得斯,他在《法厄同》一书里写道:因为家乡的土地,在任何地方,总是那哺育着人们的土地。

所以,我想哪里的土地自由、适合生存,哪里就是我们的故乡。

的确,“拆迁”拆掉了传统,推土机推倒了哈尼族村寨推倒了原著民族的建筑,这确实让世界瞠目,天大罪孽,但犯下这一千古罪孽的是人啊,有今人更有古人啊。难道现代化的推土机里就没有帝王(没有三皇五帝)、没有孔孟、没有我们民族的图腾(龙)?机器的中心也许正藏匿着部落时代的炎黄和颛顼的专制与凶暴。我们可不能一味地迁怒于工业化、以致简单地把它归之于一种同质化呀!同时也不能因此就归于越旧越好,旧的就是好的呀!

于大师认为“西方文化、文学是理性的,我们的文学是造化自然……西方文明不信任大地,中国文化信任大地;西方文明认为什么都是可治的,中国文明认为不可治”。

——这也是非常肤浅的、简单化的。我替他感到羞耻。

凭啥咬定西方文化就是理性的、“不信任大地”“认为什么都可治”。不错,“从笛卡尔等人起直至康德,他们眼中能真正当得起严格意义上的‘知识’之美名的,实际上主要地甚至唯一地只是数学、物理学等自然科学的‘知识’”(甘阳)。在西方传统中,人文研究在哲学中确实曾有过一段时间一直处于无家可归的状态。但事实上从康德的《纯粹理性批判》就有了转向,寻求转向“知”(悟)如何可能?二十世纪西方尤其欧陆哲学一个最重要的特征正在于:哲学研究已经日益转向所谓“先于逻辑的东西”,也即“逻辑背后的东西”。直面于事情本身,直面“存在”、“此在”,从语言入手,“把语词从逻辑定义的规定性中解放出来,把语句从逻辑句法的束缚中解放出来,归根结底,则是要把语言从逻辑法则的压迫下解放出来”(海德格尔)。返回到语言的具体性。语言即存在的家园。“想象一种语言就意味着想象一种生活形式”。(维特根斯坦)“语词破碎处,万物不复存。”(盖奥尔格)。

于大师说“为什么要寺庙,那是要精神依托”。

这里我要特别说明一下的,中国的寺庙和大佛,从北魏、南朝到唐宋直至今日,立得不算少了(民建官建的都有。问题是佛自从东渐中土,就一手官俸,一手民香,肥得流油、助纣为虐)。国民有啥精神依托?人立起吗?不但没立,反而将原来人本就非常弱化非常空茫的中国人导向了更加空无的境地,让人在这种境地去悟“空”。空灵,空去人的所有念想。冥然中似乎有一种承诺:只有“空”才可以将政治当作泡沫滗掉,似乎只有“空”和“空空大道”才会有一个《鶡冠子·备知》中所说的“山无径迹,泽无桥梁,不相往来,舟车不通,……有知者不以相欺役也,有力者不以相臣主也”的世外桃园(可能吗?)。将先前还想有点作为(齐家治国平天下)或本来就无所作为的中国人导向了心安理得的无作为,似乎为国民找到了一套一佛定前世定今生定未来的可依可侍的宗教理据。中国人直此膝盖不但要跪君王,还要跪佛;神要下跪人要下跪,都要下跪。只有“文革”是一个例外,没跪神,跪的是人——人神。可怜的中国百姓一直没有进化,一直在荒郊中野蛮地生长,一直就是臣民草民子民贱民奴民顺民,听话听话听话……一直没起立,一直就是一只只温顺听话的绵羊。你说寺庙是中国人的一种精神依托,一点不错!你这种说法不仅皇上高兴,已然万岁(睡)的领袖和正觊觎万岁新政们也都很高兴。——善哉!阿弥陀佛!都信佛去吧!只要别出啥事。只要政局稳定才是最好的最重要的,千万别寻求啥自由啊民主啊什么的,那都是西方人的,舶来品,我们就不要,我们不适应,坚决抵制;我们只要我们民族的、只要自己的核心价值观,我们厚德载物,我们爱国;我们自力更生、自强不息;我们只走一条道——中国特色社会主义的小康大道。

从“拆迁”到“同质化”,从东方到西方绕了一个大圈,回到了“诗歌、诗人与写作”的话题,于大师用几乎很高迈的口吻问道“诗人是什么?诗人就是最早的巫师,当一个部落在洪水或者是闪电的恐惧之中忽然有个人站起来对着天空叽哩哇啦说了一些什么,毫无疑义的话,那个人出来说了,但是有益的声音最好听,使我们大家的心安静下来了。这个人就成为巫师中的领袖,屈原就是这样的。屈原的诗就是一个民族土著的声音”。

诗人是否就一定是巫师,我不清楚,但上古的大巫必然是部落的政治领袖。屈原生活在巫楚,“是专操神事的宗祝出身”(刘小枫),至于是否就一定是一个巫师,这肯定是一个谬论。说“屈原的诗就是一个民族土著的声音”,在“民族”之后于大师还特别加上一个“土著”(任意贴上“民族”+“土著”的标签),这就太武断了。谁能代表一个民族呢?!谁也不能代表。你于坚的诗能代表一个民族(汉族)的声音吗?鲁迅的诗能代表一个民族(汉族)的声音吗?你就是你的声音,你就是你,别扯蛋!你能写出像你的声音像一个人的声音不走调不跑空不主旋律不被同化就不错了。不错,一个人肯定是生活在一定的地理中(自然地理、文化地理)一定的语境中一定的民族中,自然的沉淀文化的沉淀宗教的影响和改变是有的,但并不等于他代表的就是民族的声音。个人的不能简单地就等于是民族的。至于屈原他也并不是一个纯粹的诗人(中国古代压根儿没有纯粹的诗人,也没有纯粹文化人),他首先是一个政治家,然后才是一个诗人。他的抱负是辅佐君王献生“王道”成全“美政”,而非诗歌。成为诗人完全是政治的不幸逼出来的。虽遭贬谪流放,但仍奔走呼告,上下求索,一直行走在寻找明君(禹、汤、文、武等)的路上,一直很委屈,一直在追问天地追问历史(王道)追问儒家信念追问活着的价值。因而忧戚、愤懑、苦涩、孤独、伤怀(怀才不遇)。一个人“如果生命的思与情找不到超越深渊的路径,生命自身的热情就会焚毁生命自身”(自杀)(12)“既莫足与为美政,吾将从彭咸之所居”(《离骚》)。为啥“心冤结而内伤”的屈原找不到超越世界“深渊”的路径而自溺“彭咸”呢?因为“儒家信念欠缺对人世的根本欠缺的认识”,却把一种中国式的道德伦理(实用的)、把与天(非神性的)同一自足心性作为超越的根据,以为凭借“自足万德的心性就可以顶开立地”,所以屈原必死,且很绝望。他的死是儒教的失败,“是被儒家信念逼死的”(13)。因为在儒教里不可能出现一双结满钉痕的救助的手,不可能有圣子耶稣的血的救恩。

我不知道于大师是否从屈原的绝唱和“沉渊之绝笔”(《天问》《悲回风》等)中有所悟有所启迪,是否看到了儒教的可怕性?但话题一转(岔开),就抛出他孔老师的四字经:“兴、观、群、怨”,并奉为写诗作文之圭臬 (仿佛“四字经”比《圣经》的“四福音”还重要),“你无论怎么写,你无论怎么玩弄形式,我觉得文学还是孔子说的都是那四个功能,也就是四个字:兴、观、群、怨。”(14)他说(也是他的版本:于版):

“‘兴’是什么?兴就是赞美。古代世界为什么兴在第一,因为古代世界的中国人他生活在中国这个地方,古代的中国是水土丰美,河流、高山、草原、森林、百兽,人对大地的关系是感激,中国最古老的诗歌现代文献可以查的第一首诗就是大地的赞美诗,那首诗总结起来所以孔子在说到文学兴就是第一,兴就是赞美。

‘观’就是你的写作要为你这个部落的人提供你对世界的看法,就是我刚才说的你的声音要能够吸引他们,使他们不再害怕不可知的力量。

‘群’就是你的观点能够团结你这个部落的人,怎么重新做一个牧羊的人。……那种古代的歌谣主要是把部落的人召唤在一起。如果你只是个人写作,你不能团结人,所以大家就不听你的声音。为什么今天当代文学越来越衰落?你不能群了,你的写作只是变成你个人的自我表演,你可以表演我也可以表演,我凭什么看你的表演,就是不群了。

‘怨’是一种批判,怨排“兴”的后面,我认为我们今天是一个怨的时代。因为赞美的时代结束,另外一个世界,过去对于我们来讲永远是一个不可企及的黄金时代。文学的四个方面前三个方面都越来越远,今天只剩下一个怨,还有一个多事,文学最后变成一种修辞的知识,太可怕了。

今天有很多诗歌变成一种语言的活动,不群,不能团结,不能再共享,你的作品出来最后变成一种商品的生产,你不再和读者发生任何关系,你写出来然后你和新闻界发生关系,你和批评家发生关系。今天这个已经是很严重了,有很多人你是知名作家,没有人知道你写的是什么,我也是这样。写作本来有指鹿为马的功能,现在是鹿都不要了直接生产那匹马,因为这和我们时代的风气是一样的。”(《于坚:五千年的中国在最近三十年被完全的拆迁了》2015-07-29 先锋诗刊 搜狐网)

——晕!头痛(在场我就头痛)!我一听于版的四字经就头痛。躲进洗手间还痛!

想想于大师借孔圣人的“兴、观、群、怨”这四把钢筛子一筛,还有不晕之理吗?他这一筛,不仅把在场的各位诗人作家学者,把今人古人筛了,就连国际诗人作家都给他筛了。

这哪是叫人作文呢?!这分明是念紧箍咒啊!!!

这紧箍咒,以前是孔圣人孔子念,现在是于大师念。几千年过去了,“晕”了多少文化人!念了多少代就“晕”了多少代,念了几千年就“晕”了几千年,几乎很少不给念“晕”的。

就是这种糟糕的诗观,于大师念念不忘,就像一个走街串巷挨家挨户送春的艺人,走到哪念到哪;无论走到哪都是这四字真言、四字经、四“八股”。

呜呼,中国不能再念这种紧箍咒了;再念中国就彻底完蛋了!

——敢问于大师,这四字真言究竟具有多大的人文精神、多大的现代性、多大的终极价值?它通向人的自由吗?它肯定人的个体生命吗?那念过紧箍咒的诗还叫诗吗?

——非诗!

不但非诗,而且非人!

这不仅是对诗的否定,也是对人的自由对人文精神的彻底否定!这种量身定做带框架的写作与中国“文革”时代“四人帮”的三结合小组写作何别之有?

——这是一条“通往奴役之路”啊!

孔子言:

小子,何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。(《论语·阳货》)

这一读,知道了。原来,这一切,不过是为了“迩之事父,远之事君”。如此。

孔子是谁?

孔子是一个安分守己的学人,一个纯粹的哲学家吗?

——否!

孔子骨子里就是一个政客,一个奴才。他呕心沥血传道、注六经,目的是为了追求一种礼仪,追求一种上下有差别、等级有次第的所谓井然有序的差序格局,进一步说就是为了从政,为了效忠君王,为了君王的天下和至高无上的权力,断断不是为了天下苍生(黎民百姓)。实际上这是一条驯奴殉命之途。使一国之民悉数殉命于君殉命于国,无有完存。他的“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(15),为的是培养一种遵循仪节的自觉习惯,为的是“君君臣臣父父子子”这一次序。这点从《论语·乡党第十》孔子的容色言行、衣食住行中可以看出,上朝时,“与下大夫言,侃侃如也,与上大夫言,誾誾如也,君在,踧踖如也,与与如也”。还有,譬如“入公门”,则“鞠躬如也,如不容。立不中门,行不履阈。过位,色勃如也,足躩如也,其言似不足者。摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。出,降一等,逞颜色,怡怡如也。没阶,趋进,翼如也。复其位,踧踖如也。”仅这一言行,确令人作呕。见了主子,竟然“其言”中气“似不足”,“摄齐”(提起衣服的下摆),且“屏气似不息者”,直到“降一等”、“没阶”,才“逞颜色,怡怡如也”“翼如也”。犬到如此,还有人性吗?且这一切也不是出于本己之真尊崇,实则装B,装(威惧)给主子看的。这是对上对权力,而对百姓,则另有一说:“民可使由之,不可使知之”(16)。“季氏以八佾舞于庭,孔子非常愤怒,三家以《雍》乐在家庙举行祭礼,孔子也十分恼火,认为像‘八佾’这样有六十四人的舞蹈和《雍》这样有‘相维辟公,天子穆穆’歌词的颂歌,出现在家臣的仪式和宗庙里,是极不相称的,所以他说‘是可忍,孰不可忍’。”(17)孔子就是如此一个东西,如此一条狗,一条夹着尾巴的狗。像这样一种让人感到恐怖的“变色龙”能算得上一个真正的学人、一个纯粹的哲学家吗?

——呸!

中国压根儿就没有什么纯粹的哲人。王国维先生在《论哲学家与美术家的天职》一文中有专门的论述:“据我中国之哲学史,凡哲学家无不欲兼为政治家者,斯可异己!孔子大政治家也,墨子大政治家也,孟、荀二子皆抱政治上之大志者也。汉之贾、董,宋之张、程、朱、陆,明之罗、王无不然。”

可以想见,源于《诗》的“兴、观、群、怨”,这套实用理论,为谁所立。

见儒蛀版:

所谓“兴”,即“兴于诗,立于礼”(《论语·泰伯》)的“兴”,“言修身当先学诗”(何晏《论语集解》,引包咸注)。即“学诗”可以“修身”,但必需以礼为规范;所谓“观”,即“观风俗之盛衰”(郑玄),“考见得失”(朱熹)。显然,“观”是为了“王者”知“得失”;所谓“群”,即“群居相切磋”(孔安国)之义;所谓“怨”,即“怨刺上政”(孔安国)。“怨刺”虽被允许,但必须讲究“诗教”的“中和之美”,必须“温柔敦厚”、“止乎礼义”。

敢问,于大师的释义版本是否深于或高远于这些鸿儒和儒蛀的注疏、是否超越了“迩之事父,远之事君”的政治底线?当然,也许于大师的更高明。但我仍有几点很懵懂:

首先,“兴”是赞美。赞美谁?大地。因为中国的大地“水土丰美”。可是古往之时谁的(国家)大地又不“水土丰美”呢?恐怕没有这么简单。看来鸿儒注疏的“修身”也许更准确,更合儒道。其次,“观”,就是“提供你对世界的看法,……能够吸引他们,使他们不再害怕不可知的力量”。“不再害怕不可知的力量”意思就是说以前“不可知的力量”是让人感到惧怕的,现在听了大巫“对着天空叽哩哇啦说了一些什么”,就不再惧怕了。——这里有几点需要质疑:“不可知的力量”真的让人感到那么惧怕吗?“不可知的力量”与人比,哪一个更让“他们”感到惧怕呢?是否消除了对“不可知的力量”的惧怕,在这个世上就没有什么是可以值得“他们”惧怕的呢?“诗”引领“他们”走近(部落),团结,团结在“大巫”的周围,使部落成为一个像样的部落。敢问,是否在部落社会里就更安全(人不被消灭、不被吃、不被活祭)呢?其三,“群” 就是“团结你这个部落的人” ,“把部落的人召唤在一起” 。“为什么今天当代文学越来越衰落?你不能群了,你的写作只是变成你个人的自我表演”。意思是“写作”是不能个人化的、更不能是“你个人的自我表演”;不是“个人的自我表演”那是谁的表演,表演谁?唱红歌?大合唱?《东方红》?《唱支山歌给党听》?《大海航行靠舵手》?否则,就是“不群”;“不群”文学就会“越来越衰落”。——荒谬之极!倒是孔圣人经由于大师这么一穿凿一附会似乎更符合时代精神了。嗤!其四,“怨”, 就“是一种批判” 。“过去对于我们来讲永远是一个不可企及的黄金时代。文学的四个方面前三个方面都越来越远,今天只剩下一个怨”。“过去……黄金时代”? 敢情于大师所赞美的那个“茹毛饮血”的时代是“黄金”?“过去”=“黄金”,并且“永远是”,还“不可企及”?——蒙!感到于坚就在那里蒙(人)!!问题的严重性还在于“越来越远”,“今天只剩下一个怨”了。这就意味着我们“回到开始,回到起源、母语、回到他的部落、图腾”(18)的必要性和紧迫性。一句话,只要回到“过去”,就一了百了,一切都好办,一切都会好起来。敢情于大师如今一切已经很好了,吃皇粮了,且身位是“鲁奖”得主、台湾《联合报》第14届新诗奖得主、台湾《创世纪》诗杂志四十年诗歌奖得主、“华语文学传媒大奖”得主、美国国家地理杂志全球摄影大赛华夏典藏奖得主、云南师范大学文学院教授、西南联大新诗研究院院长,吓死人的身份、吓死人的头衔和桂冠,比之屈子强多了,却摆出一副“无家可归”样子,高调要

回到“过去”、回到“起源”、回到“他的部落、图腾”。为啥?他所认同的“兴、观、群”的时代没了,“今天只剩下一个怨(批判)”了。他很怀念,他是怀旧的。不由得不令我们感激涕零。问题是他可以“怨(批判)”、他有本钱去“怨(批判)”啊!既然你知道和看见民族建筑被毁,你发现了“同质化”现象,你可以写文章、写信、提文案,可以通过官方平台和渠道、甚至国际平台和渠道去“怨(批判)”去呼吁去呐喊啊?!你是大师,你是高级知识分子,你一言九鼎啊?!你在一堆文人里空嘀咕、唉声叹气算什么?!什么叫知识分子?知识分子就是那种敢怒敢言,敢于质疑(现存秩序),敢于挑战(传统),敢于反叛,敢于否定,敢于担当,敢于呐喊和行动,(为了卫护人的自由和尊严、卫护公义)敢于“血溅轩辕”的人。他是民族和人类的精神脊梁。而你是吗?你叫一个草民身微言轻如何去“怨(批判)”?何“怨(批判)”之有?敢“怨(批判)”吗?有公正的渠道让他们去“怨(批判)”吗? 问题是我们的于大师在“怨(批判)”吗?怨(批判)过吗?

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号